东门直街历史文化街区位置图。阿 龙 制图

榕城自古以来是人文荟萃之地,素有“海滨邹鲁”美誉,历史文化底蕴深厚,名胜古迹众多,是广东省首批历史文化名城之一。榕城东门直街东段历史文化街区于2021年3月入选第二批广东省历史文化街区,这条长仅215米的小街的民居大多是明代私家宅院,主要是崇祯元年(1628)“戊辰四俊”之一郭之奇故居建筑群(含金马玉堂、太史第、郭氏宗祠),距今已近400年,虽历经岁月风雨洗礼,现大体保存完整,并得以修缮保护,重焕光彩。

2024年初冬,“行走绿廊,感受水城文化”采访组来到中山街道东门社区,感受历史文化街区的地方特色和魅力。

□记者 刘春玉

金马玉堂:揭阳明末府第代表性建筑

金马玉堂。

东门直街东段历史文化街区周围溪河环绕,东连东内护城河,西连双峰寺前河通马山窖,西北接泰兴河,小桥流水,花木争妍,是个宁静优美的好地方。可以想见,当年这里桨声欸乃,翰墨飘香,定然处处充满诗情画意。

沿着东环城路来到东门直街郭氏金马玉堂,只见大门上4个金色大字“金马玉堂”,还有两副对联“中书世泽,相国家声”“节度威名传漠北,华阴世胄振榕东”。

据郭氏金马玉堂理事会会长郭川义介绍,金马玉堂由郭之奇所建,是郭之奇长兄郭用章的府邸。郭用章,字伯常,号俊夫,为揭阳郭氏五世祖郭首鸿长子,相国郭之奇长兄。1628年,郭之奇中进士后,其兄郭用章亦被召为官。因郭之奇政绩显著,朝廷特赐建“太史第”与“金马玉堂”两座府邸。郭用章居住于金马玉堂,而郭之奇则居太史第。

金马玉堂,始建于明崇祯二年(1629),完工于明崇祯七年(1634),总建筑面积达6880平方米,坐北朝南,位于东门直街马山桥以东,为三路三进、左右两从厝、后有后包厝的建筑格局,现存中路建筑保存较为完好。它融合了古典的四马拖车和百鸟朝凰的建筑结构,是太史第建筑群的重要组成部分。

金马玉堂中路首进为三开间凹肚门楼,明间门面再退入一步,中路前天井中间有一道石门框,石刻对联写着“公孙四相国,伯侄五中书”,两侧加围墙,中座正身为三载五木瓜斗脚筒承椁构架,前后廊用楚花斗脚筒,后座构架模式与中座基本相同,只是前后廊构架略去斗脚楚。左、右路原为三进式附院,但右附院后来被改为两座南北相向的“下山虎”。

据陈悦波主编的《环城榕色——揭阳古城文化时空》载:大门门额榜有“金马玉堂”四字,是郭之奇同年李士淳所题。这四个字取自汉代金马门、宋代玉堂署的典故,后世以此指代翰林官员。李士淳是潮州府程乡县洋坑村(今属梅州市梅县区松口镇)人,崇祯元年(1628)进士,由知县考选翰林编修。南明永历朝仕吏部右侍郎。门额背面又题有“国恩家庆”四字,书法宗颜鲁公,这是郭之奇之兄郭用章第十五代孙郭玉龙1918年所题写的。郭玉龙是清光绪二十九年(1903)举人,也是科举时代揭阳最后一位举人。

中厅正堂悬挂着一块“薇省挥毫”的匾额,是2007年复制品,落款特别注明“原匾为明兵部尚书冯元飚题赠”。冯元飚是浙江慈溪人,为天启二年(1622)进士,曾任揭阳知县,崇祯末年官至兵部尚书。匾额中“薇省”一词,是明清两代对布政使司的别称,郭之奇曾任福建布政参议,所以用这两个字来借代其官职。

据郭氏族人介绍,郭之奇在考中进士后,同时盖建了金马玉堂和太史第两处建筑。郭之奇重情重义,尊兄敬长,感念其长兄郭用章早逝,长嫂青春守寡,诸侄年幼,便将更为宽阔的金马玉堂让给长嫂一家居住。从此,这处厅堂就成为东门郭氏长房后代的聚居地。据清代《榕东郭氏族谱》记载,郭用章是潮州府学生员,崇祯七年(1634),援例授官武英殿中书舍人。崇祯十一年(1638)病逝,终年33岁。

现在的金马玉堂既保留着古朴的建筑风貌,又焕发出新的气息,厅门保留木制屏风,中厅宽敞明亮,墙上挂着“武魁”二字,还有书法作品、奖牌、锦旗和许多郭氏族人名人的照片,红木沙发古朴大气,现多作为会客议事之地,后厅供奉着东门郭氏祖先牌位。明式构架木雕图案疏朗、大气流畅,为揭阳明代末期府第建筑的代表作之一。

郭川义欣慰地说:“金马玉堂历经沧桑变迁,曾作为食堂、民办厂等使用,‘文革’期间更遭受破坏。幸运的是,在各级政府的重视和理事会的带领下,宗亲们捐资重修,使其得以重现昔日辉煌。如今,金马玉堂已成为郭氏感恩祖先、敦亲睦族之地,同时也成为传承优秀传统文化、激发拼搏奋进信心的载体。”

太史第:石刻对联保存郭之奇书法手泽

太史第。

在东门直街金马玉堂东边莲花心(地名),有南明大学士、尚书郭之奇故居太史第,建于明代崇祯二年(1629)。这里十分简洁、古朴、低调,就像郭之奇的人格一样谦逊儒雅、不事雕饰。

据《环城榕色——揭阳古城文化时空》载:郭之奇(1607~1662),字仲常,号正夫,揭阳县城东门人。明崇祯元年(1628)进士,选授翰林庶吉士,散馆改授礼部主事,升福建提学参议。后擢詹事府詹事。明亡,追随南明永历帝,历任礼、兵二部尚书,晋建极大学士,加少保衔。他历尽艰危,矢志不渝,奔波转徙于粤、桂及交趾一带,与清军周旋。后被诱捕,拒绝降清,为国捐躯,年仅56岁。乾隆年间,清廷念其孤忠,与那些为明朝杀身成仁的士大夫通谥曰“忠节”。郭之奇铁骨铮铮、至死不降的英雄气概,备受后人景仰。

“官家门槛高。以前大门这里有高高的门槛,现在为便于参观通行,拆下来放在前面。”郭之奇文化研究会会长郭奕声笑着说。太史第坐北朝南,整座面阔约39米,进深约35米,面积约1365平方米,为三进二天井建筑格局,左右有两从厝,后面有后包厝,主体建筑为硬山顶,四周墙基垫有长形的地柎石,墙体采用青灰砖砌成,厅堂地面则用红砖铺设。

太史第首进面阔三间,明间凹肚门楼悬挂“太史第”牌匾。“太史第”大门匾额原是明代首辅施凤来题写。施凤来是浙江平湖人,明万历三十五年(1607)榜眼,官至中极殿大学士、吏部尚书。崇祯元年(1628),施凤来出任会试的总裁,是郭之奇的座师。所以当郭之奇考中进士、点翰林后,便请座师施凤来题写门额,光耀门楣。大门左右张贴着两副对联“忠臣门第,相国家风”“宰相位居台铉,吏部职掌铨衡”。“台铉”犹言台鼎,鼎有三足,喻三公之象,宰辅重臣,用以说明郭之奇拜相而获殷望;“铨衡”,指品鉴衡量,即考核、选拔人才,亦指主管选拔官吏的职位。前厅又悬挂有一方复制的“四代相国”木匾,这是因为郭之奇在永历一朝曾加封过武英、中极殿的头衔,相当于首辅。尽管永历小朝廷风雨飘摇,但按祖宗的制度,这个级别是要诰封四代人“相国”的。正堂还复制有清代嘉庆二年(1797)“钦谥忠节”匾额。

堂前左右石柱上刻有对联:“尊闻行知,自是高明广大;正道修理,何须谋利急功。”郭奕声介绍,这是郭之奇亲笔书写的。意思是要重视别人的意见,践行自己所知的道理,自然就能进入高明广大的境界;要端正道学道统,及时调整自己处理事情的手法,要有远大的目标和理想,不必急功近利。这副对联不仅以石刻的形式凝固了郭之奇的处世哲学,更为难得的是保存了他的书法手泽,尤为珍贵。

郭奕声介绍,太史第前面原是莲花心池,通榕城的内护城河,池塘对面为麒麟照壁,可惜这处池塘被填埋建成一幢二层楼,照壁也因建设东门学校时被毁。据雍正《揭阳县志》和郭之奇《宛在堂文集》载,崇祯三年(1630),郭之奇向官府买了双峰寺左边的一亩地,建成书斋,对面就是莲花心河东岸的太史第。因书斋四周环水,所以取《诗经》“宛在水中央”的诗句来命名为“宛在堂”。郭之奇在《宛在堂中即事》诗序中也说:“堂何以称宛在?在水中央,故在之。”可惜沧海桑田,这座书斋早已荒废无存,仅存的遗址,现在也被纳入双峰寺扩建范围中了。

郭之奇故居建筑群保存着明代建筑特征,并将大自然的“天时、地气、顺风”融入建筑中,体现出天人和谐的统一境界和高尚的心灵意境。

郭氏宗祠:典型的潮汕三进式祠堂

郭氏宗祠。

郭氏宗祠坐落于东门直街金马玉堂西南边,马山桥以东,坐南朝北,面阔15.5米,进深46米,建筑面积713平方米。为典型的潮汕三进式祠堂,屋脊上有“双凤朝牡丹”的嵌瓷,美轮美奂,厅堂规模宏大,保存完整,是榕城现存明代祠堂中较大的一座。

据《环城榕色——揭阳古城文化时空》载:郭氏宗祠首进建筑面阔三间,明间门楼肚的石展下方用平面方肚隔断,石屐上方用楚花四瓣斗脚筒构架,这种下石上木、下实上虚的隔断方式较为特别,其形制具有明代特征。大门门额榜有“郭氏宗祠”四个大字,石制旋花式门簪属明末形制。门厅构架形式与门楼肚类同。中座正身的三载五木瓜抬梁载路以及前后廊步的楚花四瓣斗脚简均具有典型的明代特征。后座的整体构架与中座基本相同,只是前廊改为轩作。

宗祠前面阳埕的两侧,分别立有象征功名的旗杆夹数座。在祠堂的后天井和后厅交界处,有一条长形石板铺成的台阶,俗称“临檐”石。据郭奕声介绍,这块石板曾经断裂成数块,但天长年久,又奇迹般粘连在一起,没有丝毫间隙,完好如初,人称“神合石”。后厅悬挂有写着“鼎象堂”的匾额,为祠堂的堂号。“鼎象”两字出自《左传》一书,旨在勉励其后人知善恶,行善举。堂匾原为何吾驺所题。何吾驺是广州香山(今广东中山市)人,为万历四十七年(1619)进士,官拜文渊阁大学士、礼部尚书。在南明政权中,他位极人臣。

郭氏宗祠有对联“在当时,鞠躬尽瘁,毋畏人讥,毋欲人誉;越今日,赐谥锡铭,有忠必表,有节必扬。”这副对联是乾隆年间郭之奇获清廷正面肯定、赐谥“忠节”之后所立,上联以“毋畏”“毋欲”两词定格郭之奇的人格魅力,下联以“有忠”“有节”两词透露出历史对其功业的评价。宗祠中还有对联“王季肇其基,虢公济其美,继继承承,本支百世;太尉显于昔,相国振于今,雍雍肃肃,昭穆万年。”宗祠里的墙上还挂满了郭之奇的生平事迹和许多郭氏先贤的画像。

东门直街东段历史文化街区:潮汕建筑特色集中传播地、展示地

东环城路东门直街街口。

东门直街东段街景。

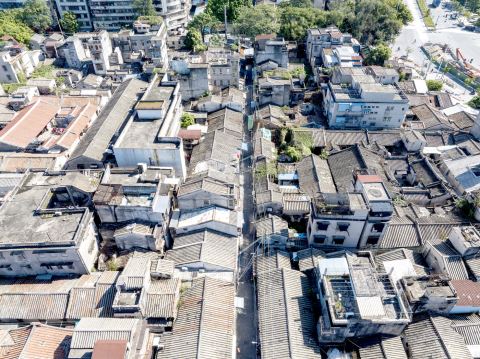

东门直街东段鸟瞰。本文照片除署名外均由 郑楚藩 摄

2007年,郭之奇故居建筑群(含金马玉堂、太史第、郭氏宗祠)被公布为揭阳市文物保护单位;2012年,太史第建筑群(含金马玉堂、郭氏宗祠)被公布为广东省文物保护单位。2021年1月,金马玉堂被评为中华郭氏十大祠堂。

2021年3月12日,广东省人民政府公布第二批广东省历史文化街区名单,我市榕城区中山路、西马路、石鼓里(可回自本系列报道第42站“石鼓里古民居群”)、东门直街东段以及揭西棉湖南门里被评为第二批广东省历史文化街区,实现了我市省级历史文化街区“零”的突破。东门直街东段是揭阳古城4条上榜历史文化街区中长度最短的一条,却是明清地方历史文化相对集中的一个街区。

东门直街东段历史文化街区保留着许多典型的明清古建筑潮汕风格民居,由郭之奇故居建筑群(含金马玉堂、太史第、郭氏宗祠)以及东门直街东段周边重要历史地段组成。

荣登省榜之后,榕城区有关部门对这条历史文化街区作了规划:将以居住为主,文化旅游为辅,兼具商业、服务等配套功能的传统居住区,立足自身特色,将作为潮汕建筑特色集中传播地、展示地的历史文化街区。

中山街道党工委书记陈洁波说,东门直街历史文化街区最有价值的主要是郭之奇故居太史第建筑群,它是揭阳市历史文化名城的重要保护内容,对历史文化街区进行科学保护与永续利用,保护其丰富的历史文化遗产及其历史环境,对延续街区传统格局和建筑风貌特色、继承和弘扬民族与地方优秀的文化传统有着非凡的意义。

郭奕声说:“郭之奇是我们郭氏的先祖,也是我们民族的栋梁。他一生忠君爱国,铁骨铮铮,他的英雄气概令后人敬仰。我们作为子孙后辈要牢记郭氏先贤的光辉事迹,感念祖先的巨大恩德,传承优良的家风家训,保护好金马玉堂、太史第、郭氏宗祠等宝贵文物和历史建筑,发扬优秀传统文化,传承先贤为国家为民族奉献一切、鞠躬尽瘁的精神,为社会的文明繁荣和发展进步作出力所能及的贡献。”