东门社区位置图。阿 龙 制图

观音仔街。

从双溪明月公园出发,沿南河北绿廊西行20.322千米,来到望江北路东环城路路口,就来到中山街道东门社区境内。2024年冬,记者一行走进东门社区,这是我们“行走绿廊,感受水城文化”系列报道经过的第78个社区(村),也是相隔4年之后重新走进中山街道,是进入中山境内的第2个社区。

东门社区位于中山街道东南部,东邻新兴街道河南路社区,南临南河,与仙桥街道顶六村隔河相望,西与南门、店马社区以马山窖和观音仔街为界,北与永革社区以思贤路为界。辖域面积0.174平方千米,人口6307人。

□记者 蔡逸龙

宋元时期为城郊地区

东门地域,秦汉时期属古揭阳县管辖。东晋咸和六年(331),将揭阳县分设为海阳、潮阳、海宁和绥安4县,东门地域属海阳县。南宋绍兴八年(1138)复置揭阳县,东门地域位居揭阳县渔湖都极西地区,靠近玉窖村。绍兴十年(1140),县治定于玉窖村,随即在县署临时办公地东侧兴建学宫。东门地域自此成为最接近县城地区,人口逐渐增加。

后来,建起县城墙。因地处学宫东南侧,据此判断,今东门地域的西北部片区,成为最靠近县城的地方。

依历史上大多县城的建设惯例,一旦设为县城之后,就会筑起城墙,就会有至少东西南北4个城门的建造。因此,东城门应该在南宋时期即有,但具体位置待考。据1990年《榕城镇志》载:“至元十五年(1278,即南宋端宗景炎三年),文天祥率宋军奔榕城,元兵穷追至此。民助文抗击。城破,元兵毁学宫,纵火焚城,屠杀3日,尸积如山,全城仅存6户8人。”从“城破”“焚城”的叙述看来,南宋揭阳县城当筑建有城墙的,城墙毁于宋末元初。

元初政局稳定后,统治者重建了城墙,据清乾隆《揭阳县志》载:至正十二年(1352),县治筑土城周800余丈,环县衙建内石城(即今禁城——本系列第26站有详述)周200丈。

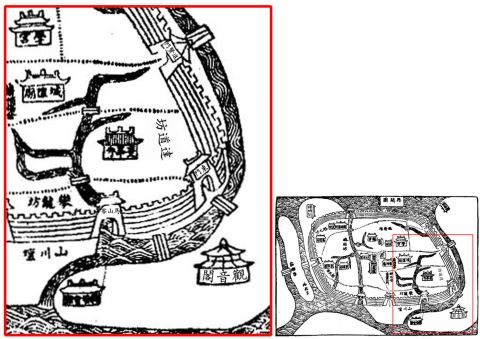

依这个记载,至元代形成的周800余丈,便是其时的城区规模。这个规模究竟从哪儿到哪儿呢?地方史书没有载述,但因为禁城从元代至今,区域保留得较为完整,内城“周200丈”和土城“周800丈”的数据,正好让我们可以测算出土城的大致范围:内城和土城其实就如两个同心圆,县城辖域就于土城之内,县署范围就在内城之中。外圆周长比内圆周长多4倍,外圆的半径为127.4丈,而内圆的半径则为31.8丈,这个同心圆的外圆半径就只在内圆半径上向外延伸出95.6丈,也即只多出两倍距离而已。照这样的半径推断,元代土城墙内的范围,大致就是今天沟仔墘街-北马路-东风河-城隍路-玉窖溪围起来的范围。而这个范围,就是今天的中山街道中心地带(可回看本系列第43站“中山街道”)。

2024年孙昌麒麟著《玉带萦瓠——揭阳古城形态深化》一书,推算了元代城墙位置,大致与我们的推算接近,只是东城墙在学宫东侧,而没有延伸至东护城河。

南宋末年,双峰寺从县境西部的双山(今属揭东区桂岭镇岭丰村)迁到县城东南郊。其时,双峰寺还位于城墙之外地带。

明代纳入县城范围

清光绪《揭阳县志》城坊图中的“达道坊”。阿 龙 截图

明太祖洪武元年(1368),明朝建立后,政局趋稳,揭阳县城人口逐渐增多,经过近百年的繁衍生殖,迁入县城定居的人越来越多,县城也向东西南北4个方向拓展。天顺五年(1461),县城重垒起新城墙。这次垒筑起来的城墙,奠定了县城近500年的城市格局,基本上就是民国二十七年(1938)年拆除城墙后形成的环城路范围。县城东拓至东护城河(今东风河),南达南河,西至西护城河(今西环城路),北至北河。东门地域,开始被纳入到县城范围内。原来位于县城东南郊的双峰寺,完全被纳入到县城里头。而位于县城东南角的东城楼,因城门直通城外凤围村官道,城内一带遂被称为东门,直通城外的大街,也被称为东门直街。从东门城楼上往西300米处,城墙下开辟有水门,为马山窖直通城外水路,与南来的东护城河相通,两溪均通南河。

清初,县城人口增多,统治者将县城划为7坊,建立起基层管理机构。东门地域,建为达道坊。据1990年《榕城镇志》载:顺治朝(1644~1661)初叶,在城建置7坊,计:魁隆、朝天、椿桂、攀龙、解元、魁元、达道。坊的建制,大致类似于今天的社区居委会。

达道坊名取自《礼记·中庸》:“君臣也,父子也,夫妇也,昆弟也,朋友之交也,五者,天下之达道也。”又:“和也者,天下之达道也。”意思是公认的准则;明白、彻悟道理;博通各种学问。县城7坊所取名字,都有积极向上愿景。

在《榕城镇志》的《清代揭阳在城(榕城)七坊区域及保甲数简表》上,达道坊的管辖区域为:进贤门内外五、八社,南至东门城楼,西至东门街尾,及双峰寺、泰兴、沟角、后埠巷(今后埔巷)、陈厝仓一带。坊址设于仁美庙,有保甲数52甲(保甲,类似于今居民小区)。7坊之中,达道坊的保甲数居第二位,仅比第一位的魁隆坊55甲少3甲,证明在清代,东门一带的人口数是比较密集的,仅次于县署所在地的魁隆坊(今永革社区)。仁美庙在20世纪50年代改为进贤门粮所,90年代在城市改造中,化身为进贤商业步行街东南角的空地,正对着进贤门城楼里侧的门洞。

人文昌茂的文化街区

望江北路东门段。

东环城路东门段。

南宋时期迁来的双峰寺,成为东门地域一处文化胜景,虽历宋元朝代更迭,屡有重修。而在明初政局稳定之后,周围百姓也逐渐增多。城墙重垒,城域拓至南河边后,东门地域在有明一代,人气逐渐上升,东城门内成为人口密集的居民区。从马山窖至东城门口亦形成小巷,遂被称为马山巷(今东门直街)。清乾隆《揭阳县志》列举的12条县城内的城坊街巷,马山巷排位最后,注小字“通东门”。

如同达道坊的名字一样,东门地域在明清时期,社区达道、人文昌茂。东门地域有地名莲花心,与揭阳美誉“水上莲花”得名异曲同工,古城历史名人郭之奇,即为莲花心一带人氏。

生于明万历三十五年(1607)的郭之奇,从小聪颖过人,勤奋好学。11岁时中秀才。明天启七年(1627)中举人。崇祯元年(1628)登进士,为揭阳“戊辰四俊”和潮州“戊辰八贤”之一,历任福建提学参议,詹事府詹事,南明时追随桂王及永历跋涉于粤桂南交一带,抵抗清廷,累官至礼、兵二部尚书,太子太保,武英殿大学士。康熙元年(1662)殉难,清乾隆四十四年(1779)赐谥忠节。他一生著有《宛在堂诗文集》,文录入《耆旧集》。其诗共分18集,为潮汕历代存世诗作最多的诗人。

郭之奇学博才富,在告假返乡期间,曾受揭阳县令冯元飚之邀,编修《揭阳县志》,为揭阳留下了一份厚重的文化遗产。

清乾隆年间(1736~1795),妈前陈人陈秋启与两个兄弟分别创立了泰丰、泰顺、泰兴商号,主要经营往返于揭阳、天津等地的糖、油、豆渣饼等物资,以海运为主,经营规模盛极一时。据《揭阳县续志·卷三·贤能》记载,他“少孤贫,以勤俭起家,积家资巨万”,是典型的白手起家。

靠勤劳经商致富的陈秋启,在马山窖东岸买下了大片土地,建起了大宅院,以商号泰兴命名,遂成为今天的陈泰兴民居群。

陈秋启热心教育,且“性好施予”,扶危济困之举无数。道光十三年(1833),由于咸潮害秋,粮食失收,民掘草根剥树皮以食,道上饿毙者比比。陈秋启主动平粜稻米2万石,而且每一起交易都亲自称量,不轻假于人,以防坑人的事情发生。同时,他还自请在学宫前搭棚施粥5日。道光十七年(1837)、咸丰十年(1860),他又先后捐修潮州湘子桥和渔湖桥,道光初年还倡建学宫文昌祠和奎光阁,深受官民称赞。

陈秋启的儿子陈瑞芝,号紫岩,捐官郎中衔,分发广西,咸丰三年(1853)署梧州知府。时逢太平军起义爆发,浔州(今广西贵港桂平市)“艇匪鸱张”之际,梧州城受困日久,粮尽援绝,城民竟以捕鼠剥树为食。其间,陈瑞芝曾遣儿子返乡运送自家粮食往援。他舍生忘死,身先士卒,任上保障了府城的不沦陷,后于归乡途中,病死桂林。地方志为他立传,中有“莅梧七年,重士爱民,时有神君”之誉的评价。他的兄弟陈一铭,也在江苏打击太平军中屡立战功,累至总兵官衔。

陈泰兴家族创业和守护家国的故事在揭阳古城一带流传开来,有潮州歌册《潮勇守御梧州城》就把陈瑞芝的故事写到里头,在闾里间传唱。光绪《揭阳县志》特别为陈秋启、陈瑞芝和陈一铭3人立传。而陈泰兴民居群、陈氏家庙、星辉里今天则成为市级文物保护单位。

而清朝洋务运动人物、一代大臣丁日昌在揭阳生活时,也在东门地域经常活动。他年轻时结识陈瑞芝及其子陈登榜,借宿于陈泰兴一个书房,这个书房后来成为他的专有庭院,被改建为百兰山馆(今榕城区博物馆)。在外为官后,每回揭阳,丁日昌又多于此住宿读书。后来,他又在东门城墙外的东护城河接近河口处(今引榕干渠华侨中学段)建造了絜园,在园子里建造了赐书楼(可回看本系列第207站“赐书楼”)。东门地域成为这位朝官的主要活动场地之一。

明清时期,南明宰相、清代朝官、府官总兵,这些历史名人为东门地域写下了一个个精彩动人的历史故事,留下了珍贵的地方人文历史。

东门由居民大组升格为居委会

东门社区居委会。

东门地域在清代至民国初年,为达道坊建制。民国二十一年(1932),将7坊改建为10镇,达道坊被一分为二,北部为达道镇,南部则为东关镇。据1990年《榕城镇志》载,达道镇有里(类似于居民大组)17、邻(类似于居民小组)136,镇公所仍设于仁美庙,东关镇有里26、邻208,镇公所则设于郭家祠(即东门直街郭氏宗祠)。

民国三十一年(1942),县城10镇合并为6镇,达道、东关两镇合并为东道镇。第二年,又再恢复为10镇,东门地域仍为达道、东关两镇,当年夏,凤围宋厝、泗水、甲东里3村并入东关镇。

民国三十三年(1944)春,再度将10镇合并为6镇,达道镇并入东关镇。东关镇在原达道镇办公址仁美庙办公。

中华人民共和国成立后,1949年11月28日,榕城市人民政府成立,将原来各镇改置为6个分区和1个郊区,东关镇改置为东道分区,原辖的凤围宋厝、泗水、甲东里3村划出,与凤围邢厝以东郊村名并入郊区。

1951年7月,城厢各分区下设居民大组,居民大组下设居民小组。自清代设置的保甲制度,至此废,演化为居民大组、居民小组。东道分区在东门直街一带设置有东门居民大组,这是东门作为社区居民基层组织名字的开始。

1952年12月27日,榕城市改置为榕城镇,6个分区改以序号排列,东道分区改称第六分区。

1955年,罢县城6分区,改置为41个居民委员会。41个居委会实际上为原分区下辖的居民大组。东门居民大组由此升格为东门居委会。

1959年3月28日,将县城41个居委会改置为10处管理区,为榕城镇人民委员会的派出机构。东门管理区为其一。

1961年春,县城管理区复置为19个居委会,东门地域设为东门、后埔池两个居委会。

1963年2月11日,县城19个居委会合并为10个居委会,东门居委会和后埔池居委会合并为东门居委会。东门居委会在原后埔池居委会办公地办公。

1975年,将县城10个居委会改置为5个街道办事处,以序号排列,为榕城镇革命委员会的派出机构。东门居委会和东风(进贤门)居委会合并为东门街道办事处。次年12月,5个办事处再次析为10个,名称和辖域恢复为1959年管理区范围。东门地域设为东门街道办事处。

1991年12月7日,国务院批准设立地级揭阳市和县级榕城区。随着行政区划的调整,1992年6月2日,榕城镇析为榕华、新兴、中山、西马和东山5个镇级街道,中山街道辖原镇辖中山、东门、南门和永革街道办事处。原镇辖街道办事处改称居民委员会,东门地域为东门居委会。东门居委会仍在后埔池办公。

2023年,在中山街道协助下,东门社区居委会迁至东门直街原东门小学办公地办公,改善了服务社区居民的环境。而原来的社区居委会办公场地,则在市委宣传部的支持下改建为“书香揭阳进贤书房”,为社区群众和广大市民提供免费阅读书刊公共场所。

积极服务“活力古城”建设

东门鸟瞰。本文配照除署名外均由 郑楚藩 摄

东门境内,省、市级文物保护单位和区级文物保护点众多,东门社区居委会一直致力于保护文物工作,协同区域内的东门郭氏宗亲会、陈泰兴陈氏宗亲会等民间组织,以及双峰寺等单位对文物进行科学保护,让文物景区为古城增添文化亮点。

2021年,东门社区境内的东门直街东段被评为广东省历史文化街区,社区“两委”干部在中山街道的领导下,积极参加对历史文化街区进行科学保护与永续利用的研讨工作,并在对保护街区丰富的历史文化遗产及其历史环境,对延续街区传统格局和建筑风貌特色、继承和弘扬民族与地方优秀的文化传统等方面,都做足了社区居委会应做的工作。

与此同时,东门社区居委会认真贯彻落实“百千万工程”和“绿美榕城”等工作,持续加强对莲花心内河、马山窖河岸环境的常态化巡查力度,将日常监管和重点整治相结合,每月定期开展清理河道垃圾志愿者服务活动,维护良好的河道生态环境。组织市、区挂钩单位、街道驻点干部、党员群众志愿者开展环境卫生整治活动,进一步提升环境卫生和居民素质。社区还大力发挥党员植树添绿示范带动作用,“两委”干部带领社区工作人员和党员志愿者参加上级街道在社区望江北路开展的植树活动,组织党员积极参加“我为家乡种棵树”,切实营造“植绿、护绿、爱绿”的浓厚氛围。

谈到当下的“活力古城”建设,东门社区党委书记、居委会主任陈卫忠说,社区“两委”干部将以加强党的基层组织建设为引领,履行属地职责,积极配合上级关于古城规划建设各项工作。常态化实施古城人居环境卫生整治,推进完成社区东门渡口和望江北路杂草杂土清理等人居环境基础工程,加强辖区内莲花心内河、马山窖内河漂浮物打捞。对辖区猪仔圩、后埔巷等破损路段进行修缮,切实为辖区居民群众解决了出行的安全问题,也为古城规划建设营造了卫生、整洁、安全的环境基础。

对于保护众多古城文物景区,他说,社区侧重于落实消防安全和防汛救灾工作。社区定期安排党建网格员重点针对全社区的文物点,以及“三合一”场所,开展消防安全隐患排查,宣传消防知识,筑牢消防安全防线。汛期防汛工作开展期间,党员干部心系群众的生命财产安全,带头深入辖区易涝堤段走访排查,排查危房,转移低洼地带特殊人群,确保防汛救灾主体责任落到实处。

在文化建设方面,社区将定期在“书香揭阳进贤书房”举办读书分享会,助推全民阅读的良好氛围在社区蔚然成风,更好地丰富社区群众的精神文化生活。