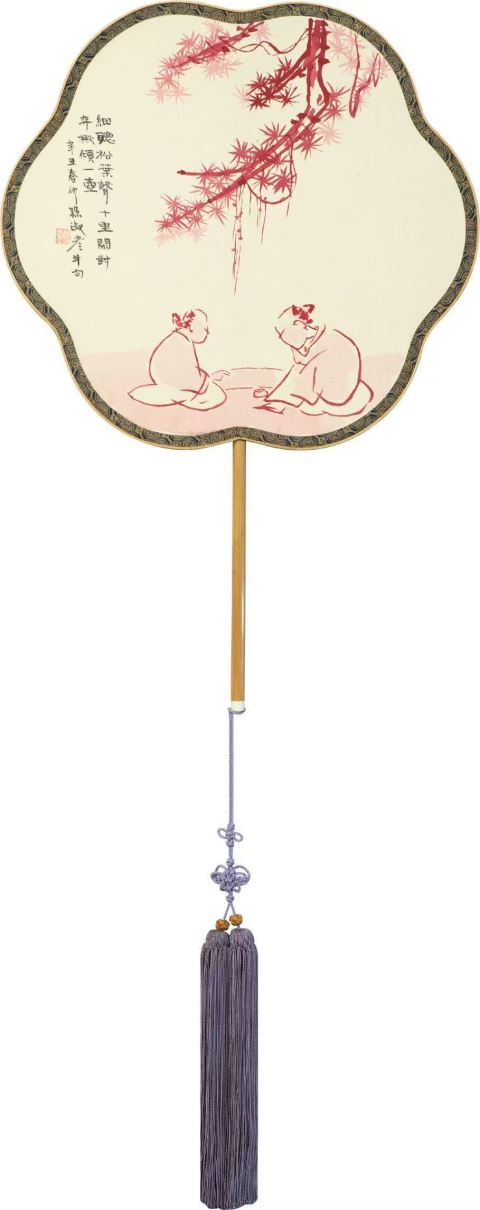

对弈图

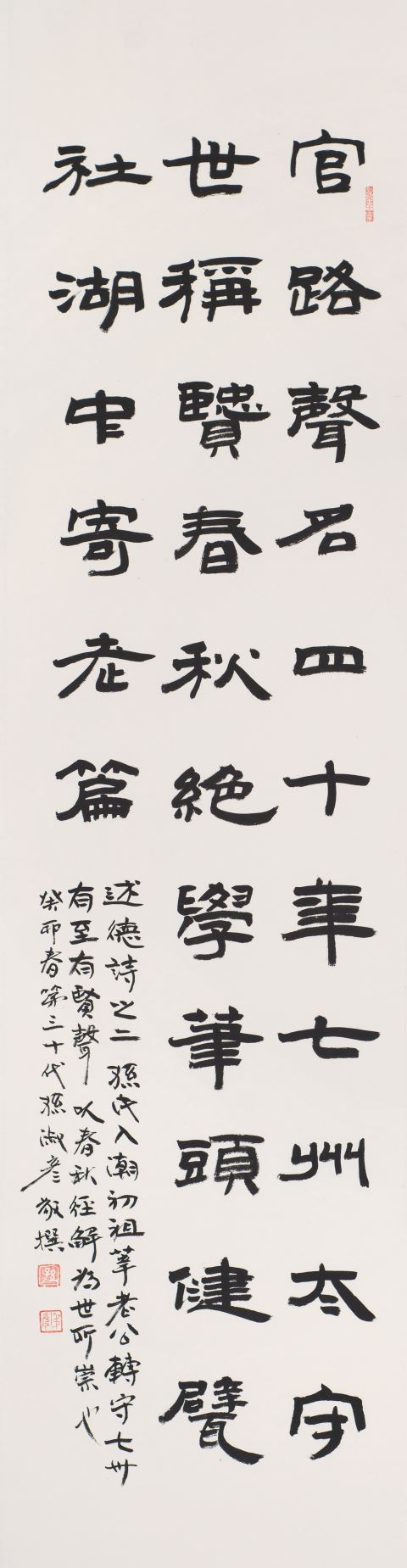

《述德诗》之二

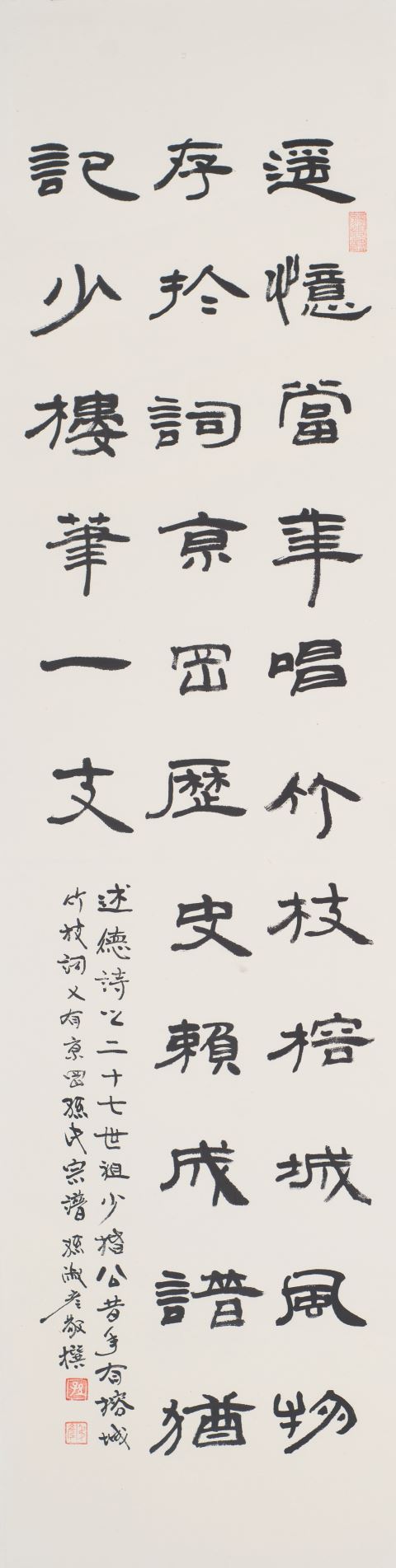

《述德诗》之廿七

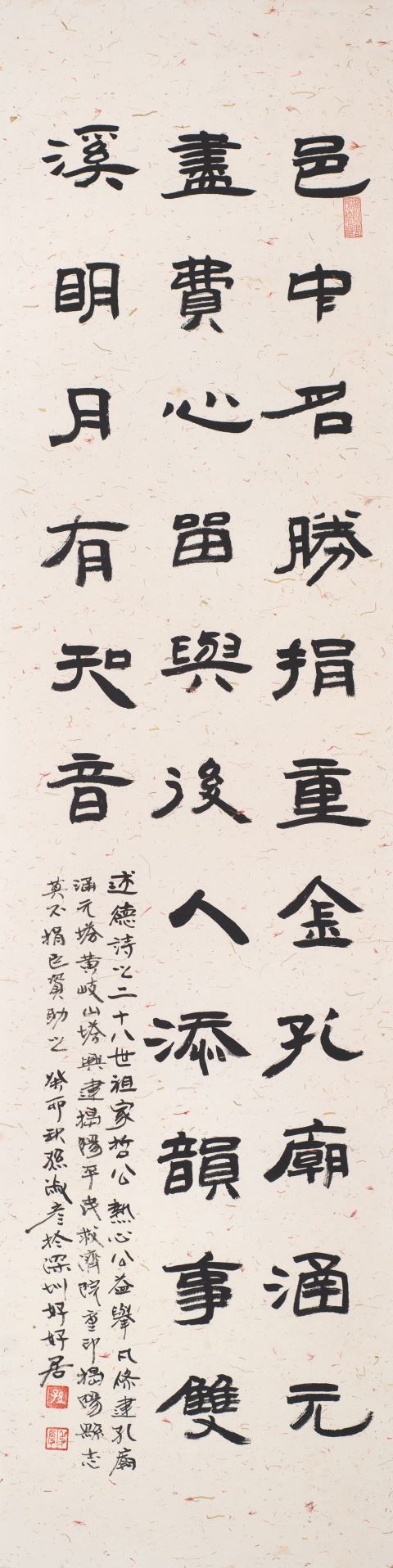

《述德诗》之卅二

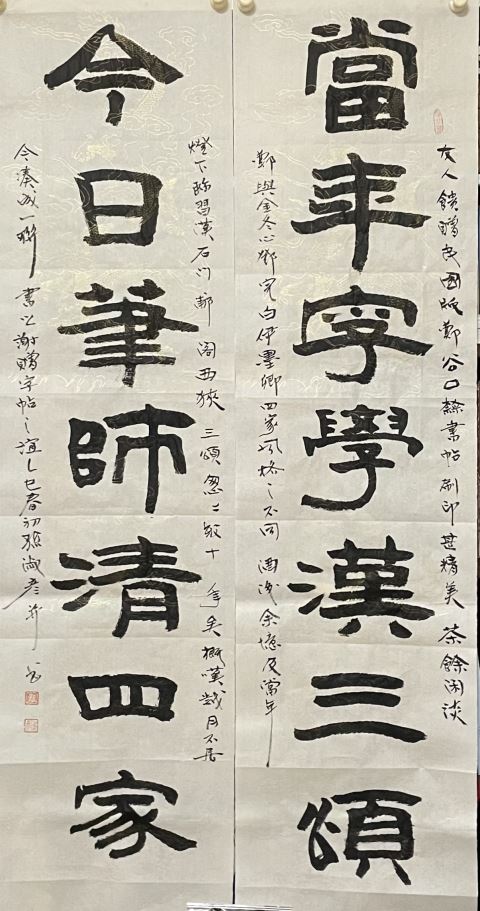

写字七言联

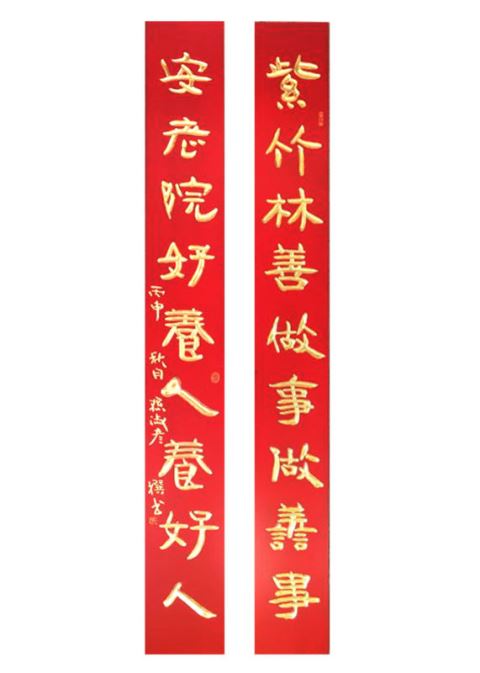

《紫竹安老》联

□记者 黄丽丽

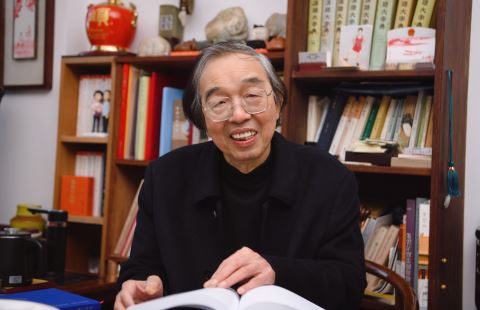

案头书稿叠如重峦,墙上悬着“茶新酒老同看月;砚小楼闲好著书”的对联,庄重古拙,这位“著作等身”的知名学者孙淑彦,其碑版气象的书法里藏着揭阳人文风物,丹青水墨呈现的是作者笔墨生涯,而信手拈来的楹联,散发着松烟书香。在这人们习惯以电子产品输出文字的时代,他依然钟情于毛笔,当笔锋轻触宣纸,诗词、书画、文章如同山间清泉,潺潺不绝,晕染出独属于文人的精神桃源。

记者:孙老师,在您的书法学习历程中,前辈们的艺术造诣、创作理念、治学态度等,都给您带来了怎样具体而深刻的影响呢?

孙淑彦:40年前,我到广州读书时有幸拜访名书家、诗人莫仲予先生。我拿了几件拙作向他请教:有临钟元常的楷书,有临宋徽宗的瘦金,有临曹全的隶书。莫公说我的隶书笔性好,有更好的发展空间,建议我以学隶书为主,不要作无须的钟元常或宋徽宗。此后我致力于隶书研习。在那个书帖匮乏的年代,书家秋南老师赠我双勾填墨《石门颂》。书家蔡叔庸老师临写《乙英》《史晨》《石门》《曹全》4件作品供我临习,在他们的提携引导下,我在书法道路上渐入堂奥,为日后创作风格的形成奠定坚实基础。

记者:您的书法作品大多是自撰并形成专题,这些源于生活感悟的专题诗联,如同写日记一般。请问您是怎样做到数十年如一日地坚持创作且不雷同?

孙淑彦:珍惜时间。我每天看书写字画画,闲坐晒背时看书,散步时思索笔法,甚至煮茶候汤的片刻,揣摩“墨分五色”,以至与来访者交谈中,常常会持笔写对联,惜时更多在于碎片光阴。每个看似闲散的片段,恰好是思考创作的契机,我对时间的理解已融入笔墨纸砚间。

贵在坚持。当确定要做的事,我将其当成目标,心无旁骛,一门心思将其做好。自明确学好隶书,要形成自己的创作风格后,从秦汉到唐到明清,林林总总临习近百个碑帖,或秀逸多姿或古朴淳厚或瘦劲峭拔或超迈雍雅,风格不一,都认真临习认真体会。

记者:您是如何形成个人的创作风格的?

孙淑彦:书家蔡叔庸和诗人张芳芝两位前辈抬爱我,说我是搞学问的,“应写出自己的书卷气”。书卷气是知识沉淀、文化熏陶以及个人修养的综合体现。在书法创作里,写自撰诗联是展现书卷气的途径,也能呈现个人创作风貌。在研习书法的岁月里,我深知书法之道,贵在自成一格,同时也清晰的认识自己的书法风格,不盲从他人风格与流派。与好友郭莽园先生同样学《褒斜道》隶书,而后我们各自踏上不同风格的探索之路。我们俩曾应邀写牌匾,当时他以布为笔,尽显野逸雄浑之气,确有独到之处。旁观者见此建议效仿其法,我则含笑婉拒。因我深谙艺道贵在存异,郭公笔走龙蛇之雄浑与我素来追求的书卷气韵判若云泥——我始终执着于在笔墨间营造静穆清雅之境,以简净线条传递文人风骨。书道万千,坚守适合自己的艺术风格,方能在挥毫泼墨间真实地呈现心性,令作品有着独属自己的精神印记。

记者:您在书法创作过程中积累了丰富的经验,您对书法爱好者有哪些书法创作经验分享呢?

孙淑彦:知识积累是根基,且知识之间是相通的,待创作时会呈现出来。以写作为例,不同名家写同一风物,既要知其然,更要知其所以然,同时与自己所写的进行对比分析。写字也一样,钟元常、颜真卿他们的字好在哪?为什么好?从中要学到什么?对“为什么”的追问是关键,如创作者能清晰阐释经典作品的精妙所在,便达到“眼高”的审美境界;而若技法无法匹配认知高度,则需直面“手低”的现实,“手低”则是缺乏才情与功力。2024年,我前往西安碑林,看见唐玄宗碑文隶书《石台孝经》后研习此帖,而后又偶然看到清代大书法家翁方纲的隶书作品,看出其师法唐玄宗又有所改变,随即临习翁方纲隶书作品,从中体会思考其如何学习玄宗隶书中的精髓,与自己临《石台孝经》有什么区别。有一套书《名家临名帖》,讲述的就是名书法家的学习方法,值得参考。

读书、写字、画画都需多思考,再者或多读、或多练,最重要是多想,否则纵使勤读苦练也不过是机械重复。

图片由杨小琪 摄

个人简介

孙淑彦,1951年生,揭阳人,学者。中国作家协会会员,广东省书法家协会会员等。出版《孙淑彦文字集》一部十二册及书画作品集等。

“一家之言

学养和诗心是书法的根,技术是匠人的死工夫,书家的造诣离不开胸中的气魄。

——孙淑彦