揭阳城隍庙历史悠久,建筑精美,较好保存了明清时期的建筑风格,是一座集建筑工艺、民俗信仰、文化艺术于一体的大型庙宇,是广东省内已知的历史最悠久、规模最大、传统形制及工艺保存最为完好的城隍庙古建筑之一,每年都有大量信众前来虔诚瞻仰朝拜,也有不少专家学者前往参观研究。

2025年春分时节,“行走绿廊,感受水城文化”采访组前往位于榕城区中山街道店马社区的揭阳城隍庙,品味精妙的艺术风格,聆听来自远古的美好故事,感受直抵人心的文化魅力。

□记者 刘春玉 通讯员 郑晓珊

历史渊源:明洪武二年建,历经多次重修

揭阳城隍庙位置图。阿 龙 制图

据清雍正陈树芝《揭阳县志》卷二《坛词》载:城隍庙在县治东解元坊,深二十六丈,广八丈。洪武二年(1369)县丞许德创建。之后明代两次维修,清雍正九年(1731)和清乾隆四十三年(1778)再次维修。后又经多次重修。2019年,揭阳城隍庙被公布为全国重点文物保护单位,成为广东省内独一无二的“国保”级城隍庙。

自宋以来,位于东南沿海的潮汕地区,社会相对稳定,经济与文化悄然发展。特别是揭阳永宁乡玉窖村(今榕城)水系发达,交通便利,更兼易守难攻,土地肥沃,风景秀丽,成为揭阳县治首选之地。随着县治在这里设置,各种基础设施也相继建设。我国人民自古崇尚包容和谐,儒、释、道和平共处,取长补短,做事情时要有儒学倡导的积极进取精神,“修身、齐家、治国、平天下”;对事情的结果要看得明白,有佛系“得之不喜,失之不忧”的平常心,超越世俗烦恼,实现精神的升华;要“道法自然”,注重人与自然的和谐共生,顺应自然规律,追求内心的宁静与自由。“以佛治心,以道治身,以儒治世”,这三者也成为古代城市的“标配”。据说城隍神“公忠正直,有求必应,如影随形,代天理物,剪恶除凶,护国保邦”,不仅保护城池,还具有惩恶扬善、监察万民的职能,体现了其在民间信仰中的道德教化作用。城隍庙的建立,反映出古代人们对保护城池的精神追求,以及对社会秩序和道德规范的崇尚。

在历史长河中,不可避免的烽火战乱和自然灾害,给揭阳城隍庙带来了沉重打击。据2024年陈悦波主编的《环城榕色——揭阳古城文化时空》载,城隍庙自建成以来,迭经天灾人祸,屡遭摧毁破坏,但每次都能得以修复或重建。据乾隆《揭阳县志·庙宇》的记载,城隍庙在明清两代,曾经进行过6次修建。其中在明万历三十一年(1603),县人罗经泰倡建了城隍庙的前亭和两旁的钟鼓楼,清乾隆四十三年(1778),知县刘业勤又捐俸对其进行重修。1922年,潮汕发生了灾难性的“八二风灾”,城隍庙遭受一定的破坏。越年,经本县慈善界人士的吁请,由揭阳知事周伯初带头对其进行重修。1993年,在揭阳市文物管理委员会、市文化局的领导下,组建城隍庙修缮办公室,邀请省、市有关专家和技术人员多次前来实地考察论证,并按照《文物法》“不改变原状”的原则,全面进行修缮,整座地坪提高60厘米,同时在原有的基础上,增建了牌楼,修复钟楼、鼓楼、拜亭、龙虎井等,历时4年多才告竣工。

这些修缮与扩建,不仅让城隍庙规模不断扩大,更使其成为不同时代建筑风格的集大成者。每一块新砌的砖石、每一根新立的梁柱,都承载着当时工匠们的智慧与心血,见证着时代的发展与变迁,也为后世留下了珍贵的历史文化遗产。

建筑艺术:融合明清建筑风格,彰显潮汕工艺特色

揭阳城隍庙门神。郑楚藩 摄

揭阳城隍庙后厅种植的水棉。刘春玉 摄

揭阳城隍庙的嵌瓷精美绝伦。郑楚藩 摄

据市城隍庙文物保护发展学会副会长黄克介绍,揭阳城隍庙坐北朝南,总面积2056平方米,为三进院落,以大殿为中心,前有牌楼,后面依次为仪门、钟楼、鼓楼、拜亭、大殿和后厅(夫人厅)。庙宇融合了明清建筑风格和潮汕地方传统工艺特色,主体建筑以木、石为承载结构,设计科学严谨,具有很好的防震性能。

据《环城榕色》载,城隍庙的前门,为三间四柱木石结构的牌楼,屋面为歇山顶,由众多如意斗拱承托。在牌楼和大门之间是天井,东西有龙虎井和将军亭。仪门为总面阔五间的插山建筑,主体三间开三山门,左右插山各一间,整体上保留了明代的建筑遗存。三山门门面设于分心柱位,前后各四步架,门面显得十分轩昂。

门神是左右将军,左青龙右白虎,他们的职责是守卫山门。进入大门之后是一个宽阔的天井,东西两廊分别供奉着“八司圣像”“三官四官”等15位神明。连接东西两廊分别是钟楼和鼓楼,虽经重修,但还保留着明代的青色墙砖。天井中间的甬道直接拜亭。拜亭为潮汕传统“双抱印”样式,梁架间布满精细的木雕装饰,为清代重修。

大殿面阔三间20米,进深16米,也属明代的建筑遗存。其大前廊进深五步架,用楚脚凤髻叠斗抬梁构架,配以云纹、如意、龙头等木雕装饰。大殿正身六步架,用楚脚凤髻叠斗载路,同样以云纹、如意、龙头等木雕装饰。山墙的排山则用分心柱混合构架,装饰较明间略简。后库进深四步架,构件形式与大前廊相同。明间、次间后金柱的载牵有通面阔的三层四瓣斗“人”字连拱,结构特点与仪门相同。整个大殿的设计刚中带柔,内柔外刚,力学结构甚为严谨,防震性很好。大殿四壁仅具防护作用,不承受屋顶的压力,虽经明、清几次地震,墙壁倾圯但梁柱及屋顶仍然完好,成了今人研究古代建筑的标本。

大殿和山门中的主体构件如石柱、柱础等均为明代遗存,虽然上部梁架形式已经反映出清代潮汕地区的建筑特色,但其基本格局仍保存明代原有空间形态。同时城隍庙遵循严谨的力学结构规律,防震能力强,经历明代以后几十次地震依然巍然不倒,体现了古代匠人高超的建筑技术。

大殿供祀着的是城隍主神即伯府大人。他履行彰善惩恶、教化百姓的职责,是护国安民之神。大殿东西两旁,分别供奉着“花公花妈”和“钱粮老爷”。后厅奉祀的是城隍夫人。夫人厅前面是一个方形放生池,四周护以石栏,中有石拱桥,把池分为两片,各植水棉一株,取“水水棉棉(瑞瑞绵绵)”之意。

揭阳城隍庙具有独特的建筑风格,集金漆木雕、石雕、嵌瓷、灰塑、彩画等潮汕传统工艺之大成,题材有鳌鱼、醒狮、吉祥图案、戏剧人物等,宛如一座潮汕工艺的博物馆,展现出潮汕地区高超的艺术水平和独特的文化魅力。在门窗、梁枋、斗拱等木质构件上,工匠们运用浮雕、透雕等多种技法,使每一个形象都鲜活灵动、呼之欲出。精美的石雕作品同样令人目不暇接,柱础、栏杆、台阶等部位的石雕,或细腻圆润,或刚劲有力,展现出工匠们精湛的技艺。而嵌瓷艺术作为潮汕地区独有的传统工艺,在揭阳城隍庙中更是大放异彩。屋顶、脊饰等部位的嵌瓷,以其绚丽的色彩和独特的造型,成为庙宇建筑的一大亮点。工匠们将彩色瓷片经过精心切割、打磨后,镶嵌在建筑物上,组成各种人物、动物、花卉等。屋脊上的嵌瓷“双凤朝牡丹”是潮汕民众最喜爱的题材,寓意花开富贵、吉祥如意,作品色彩浓艳,构图精巧,工艺精湛。这些嵌瓷作品在阳光的照耀下,熠熠生辉,宛如一幅绚丽多彩的画卷,展现出潮汕人民对美的独特理解和追求。嵌瓷能久经风雨和烈日暴晒而不褪色,被誉为“永远亮丽的造型艺术”,2008年被列入国家非遗名录。

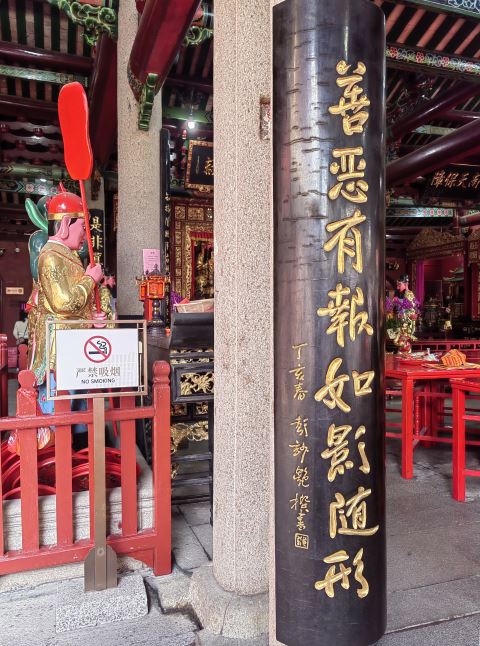

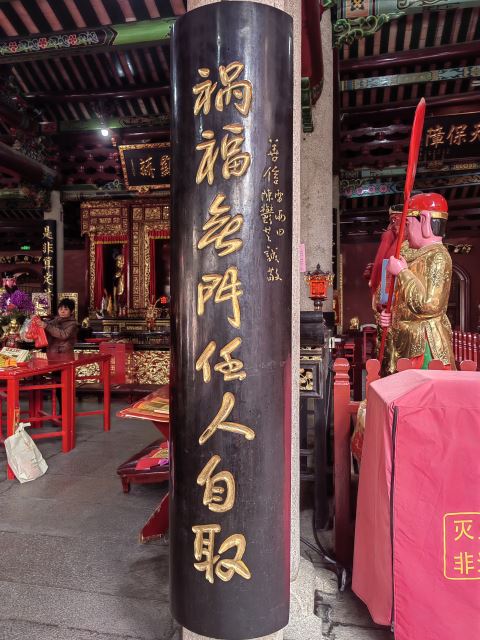

匾额楹联:文精意明彰善殚恶,充满哲理直抵人心

揭阳城隍庙的楹联充满智慧箴言。刘春玉 摄

揭阳城隍庙中有大量的匾额楹联,这些匾额楹联最大的特点就是都是劝人弃恶从善的。明间中门上面是三个大字“城隍庙”,左右次间悬挂着“你来了么”和“也有今日”两块木匾,尤其引人注目,相传为明天启年间揭阳县令冯元飚所题。还有浮雕一架珠算盘,寓意“千算万算不如城隍爷一算”。那些平日为非作歹、肥私损公的人,怕被“记账”被“清算”,必定悚然心惊、汗如雨下。

这些楹联文精意明,寥寥几字便道出人生哲理。如正门处书:“做个好人心正身安魂梦稳,行此善事天知地鉴鬼神钦”,告诫世人,唯有内心正直、行为良善,才能收获真正的安宁。“作事奸邪任尔焚香无益,居心正直见吾不拜何妨”,一针见血地指出,真正有决定意义的,是一个人的内心和行为,而非表面的形式。生活中,有些人为谋取私利,不惜违背道德和法律,事后却妄图通过烧香拜佛来寻求内心慰藉、逃避惩罚,这种表面功夫是无法掩盖其丑恶行径的。相反,那些心怀正义、品德高尚、默默行善的人,即便“见吾不拜”,又有什么关系呢?正堂处:“为恶不灭祖宗必有余德德尽则灭,为善不昌祖宗必有余殃殃尽则昌”从家族兴衰的角度,深刻阐述了善恶的积累与传承。一些家族之所以能够长盛不衰,是因为先辈们秉持善良的品德,为后代树立了良好的榜样,积累了深厚的福报。而那些为非作歹的家族,即便一时兴旺,最终也难免走向衰败。还有“善报恶报迟报速报终须有报,天知地知你知我知何谓不知”等等。

揭阳城隍庙的对联,是穿越时空的智慧箴言,以简洁的文字道破深刻的人生哲理,时刻提醒人们,在人生道路上,要坚守善良的本心,摒弃邪恶的念头。当每个人都以这些对联为指引,从自身做起,社会将充满公平正义与和谐美好。

民俗活动:祈求平安吉祥,也为扬善教化

2025年揭阳城隍庙会场面。沈绵钺 摄

揭阳城隍庙的魅力,远不止于其建筑之美,它不仅是一座精美的建筑,更是一部活着的史书,承载着潮汕地区的文化记忆与精神传承。在漫长的岁月中,揭阳城隍庙还长久保留着祭神、游神、娱神的庙会活动,其中以游神最为隆重,旨在祈求平安吉祥,风调雨顺,也是为驱邪惩恶,扬善教化。

每年正月二十三日,一年一度的“城隍出巡”庙会是揭阳古城最隆重的传统民俗活动,“城隍公”巡游古城主要街区,护佑神州国泰民安,揭阳风调雨顺,人民幸福安康。街头巷尾彩旗飘扬,鼓乐齐鸣,英歌舞、舞狮、舞龙、武术、标旗锣鼓等民俗表演精彩纷呈,处处洋溢着热闹喜庆的气氛。巡游活动规模宏大,身着古装的随行人员为巡游队伍增添了一份庄重和威严。所到之处,观者如潮,万人空巷,极为壮观。当地居民则早早来到街头,摆上香案,备好礼品、鞭炮,翘首以盼巡游队伍的到来。当巡游队伍出现时,人群中爆发出一阵阵欢呼,孩子们兴奋地奔跑着,追逐着巡游队伍,大人们则面带微笑,充满了对美好生活的向往。巡游活动不仅吸引了当地居民的热情参与,还吸引了众多游客前来观赏,近年来随着信息传播方式更加便捷,揭阳古城深厚的传统文化逐渐为外界所知,特别是从去年国家实行免签政策,不少境外、国外的朋友也慕名而来,让更多的人了解到潮汕地区独特的民俗文化。

在这个快节奏的时代,这样的传统活动显得尤为珍贵。它让我们在忙碌的生活中,有机会停下脚步,感受传统文化的魅力,铭记先辈们留下的精神财富。作为一项具有广泛群众基础的民俗活动,城隍庙会已被列为市级非物质文化遗产,不仅呈现多姿多彩的民俗文化,更表达着人们对风调雨顺、国泰民安的美好祈愿。如今,揭阳城隍庙会巡游活动已成为一张亮丽名片,向世人展示着潮汕文化的独特魅力。

人文价值:广东最大城隍庙,研究历史“活化石”

揭阳城隍庙。阿 龙 摄

揭阳城隍庙是广东现存最大的城隍庙,是研究地方人文历史的“活化石”。

文史专家认为,城隍庙代表着中国的一种民间信仰,城隍神是善良、正直之神,惩恶扬善。从一开始的护一方城池,保一方民众平安顺遂的地方守护神,到后来逐渐演化为护国安民、惩恶扬善的举国崇拜的神系。城隍庙是古代社会一种人格神的象征,古代一些地方官,如果善良正直、为官清廉,去世以后就会被奉为城隍,而古代许多地方官上任前也要去拜城隍庙,意为宣誓自己是个好官。从古至今,城隍庙都寄托着一种对于惩恶扬善的精神正义的追崇。

城隍,自古被人们视为城市的守护神。城隍神后来更被人格化,大多由有功于地方民众的循吏或英雄充当,他们或救灾救难,或慷慨赴死,或教化百姓,由人而成神。随着明太祖朱元璋对城隍封官晋爵,对城隍庙建设制定了具体规制,普天之下,凡有城池者,均有城隍庙。城隍更由原始的护城保民上升成为“惩恶扬善,护国安邦”之神。揭阳城隍庙也正是在这种背景下“应运而生”。

揭阳城隍庙是广东省内历史最悠久、规模最大、传统形制及工艺保存得最为完好的城隍庙古建筑,也是揭阳历史文化名城的重要组成,具有非常重要的历史价值、艺术价值和科学研究价值。

城隍庙建筑融合了明清建筑的风格和潮汕特色,主体建筑为木、石承载结构,保留着明代特色地栿、承梁框架的山墙以及穿斗式、抬梁式的“混合式”木结构,使其力学结构科学严谨,兼具抗震与防台风功能。自创建600多年来,城隍庙历经多次地震、台风仍岿然屹立。城隍庙在历史建筑中还起了一个其他建筑不可充当的作用,那便是从大殿的建筑中可以窥得旧时揭阳县衙大堂的规格。据记载,明洪武年间,朱元璋“封京都及天下城隍神”,简单来说,在此之后“揭阳县城隍显佑伯”便与揭阳的知县位居同一官阶,大堂也享同一规格,而这便在考证早已无存的揭阳县衙上起到了一个充分的参考作用。