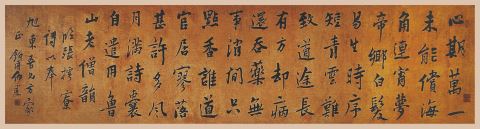

临张即之《自遣用鲁山老僧韵》横卷 林伯虔 书

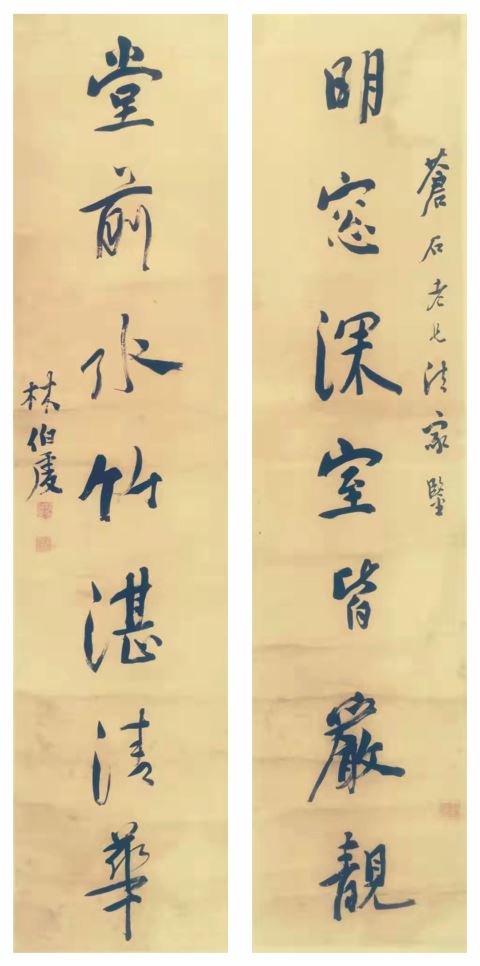

行书明窗堂前集句七言联 林伯虔 书

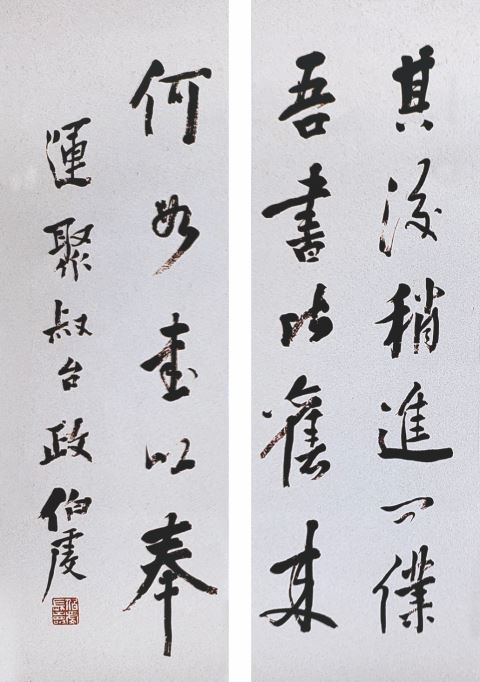

节录苏东坡《跋文与可草书》四条屏(二) 林伯虔 书

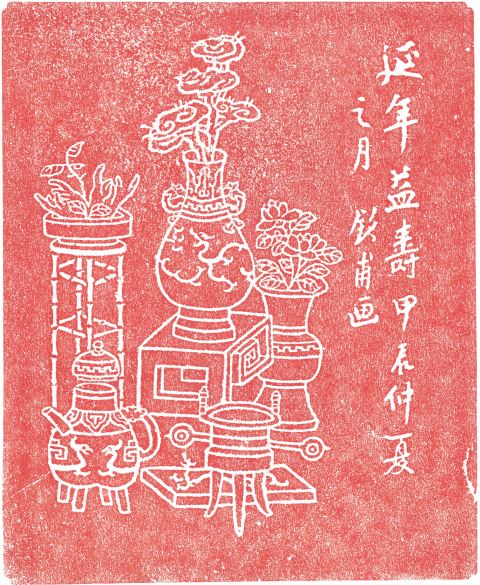

延年益寿图 林伯虔 作

□孙淑彦

毕竟是100多年前的人和事,岁月如流,人事沧桑,勾勒当时人的足迹和艺事,免不了有点隔阂。历史的碎片需要耐心拼接才略具情韵。

清末揭阳举人林伯虔的诗文书画、金石篆刻,笔下腕力落落大度令人钦慕。揭阳文化史是由林举人这样的人物叠积起来的,考察他们的行事和术艺,对研究乡邦文献有相当意义。

20世纪70年代末,我常到县城百木园拜访宗叔。宗叔昔年办报纸当记者任社长。多年的风霜仍未洗去寒窗下苦读的儒雅,生活的磨难之后依然文心剑胆。从古拙的章草和奇崛的诗词知他仍有“风雨一杯酒,江山万里心”的情怀。为了办报撰文,他喜欢听老一辈谈旧人旧事,潮汕清末民国文人墨客的往昔趣事,风怀醉人,言语间也常流露对老一辈的尊敬。丁中丞(丁日昌)微时住梅林巷,与邑中钜室陈升三(陈登榜)在鸿雪轩文酒流连;曾进士(曾习经)幼年随兄设帐附读终于成才;丁公子(丁叔雅)玩物玩世而具狷介之操;林举人(林伯虔)喜欢到大排档食宵夜;醉古山房(林亦华)擅画乞丐喜与细民打交道;姚秋园(姚梓芳)、郭五琴(郭玉龙)等奉命修新县志为何未成事实;秋园与菽园的来龙去脉,等等。多数从书本中读不到。我偏偏喜欢缅怀逝去的古意,听起来对老辈倍感亲切。怕忘记,笔录成《百木园随笔》。不久我进博物馆工作,对文艺界旧人旧事更感兴趣。世道崇新,浮躁渐行,儒风飘零,而我总“新”不起,“挑灯朗诵古时书”,喜欢用手翻动纸质书享受淡淡的书香,不愿用鼠标滑来滑去看着冰冷的屏幕。探索潮汕的旧时月色,追踪旧文化人的纸上风云和柴米油盐成为爱好。

林举人喜欢晚上信步到新街大排档食“豆仁煮猪脚”,身着长衫,津津有味品之,少与人交谈。食客以贩夫走卒为多,都恭恭敬敬称他为“举人爷”。吃罢,施施然踽踽而去。摊主受人所托偶尔请举人爷赐字,过后会送到。前辈说举人爷“讷于言而敏于行”,笔头胜于口头。

2003年《汕头大学学报》编辑约写林举人的事和艺,勉力成《笔下波澜老更平:多才多艺的林伯虔》,算是首次较详细介绍举人的一方老砚和半窗绿荫。

此后20年来闲读志书,浏览别集,遇有关事略或诗文,片言只语也不放过。“积丝成寸,积寸成尺,寸尺不已,遂成丈匹。”(宋吕祖谦《少仪外传》)虽未成丈,亦有所得。

世上事有时也会出人意表,2002年春偕刘树锋、吴晓峰、陈壁光走访桂岭福岗修塘公祠陈乐山,喜见珍藏100多年前林举人撰书《敕授儒林郎义国陈先生暨德配倪安人七秩双寿序》12件,每件高2米多,洋洋1000多言。用金墨楷书于绢上,一笔不苟,从从容容,带着“二沈”馆阁体的端庄风姿。林举人长衫下的儒风和温润尽在点划撇捺中,也透露一些历史絮语和缥缈的风霜。我机缘不浅,借一句被人用滑了的话:大饱眼福。

把《寿序》和举人其他作品合并成册,颇可观。青年学人陈贤武说:“先生何不撰举人之艺事成谱。除其艺事任劝学所长等职,有何建树都可在谱中展示,让读者更深层了解举人,远比一本书画集有益。”

我以举人的事记载少,且无专著,又时隔100多年。故不敢“或操觚以率尔,或含毫而邈然”。友人以为林举人的事和艺少人谈及,更值得一试。偶尔挑战试看腕力深浅也好。于是,追踪林举人艺术行径的风月烟云和砚池墨香。

数个月来或到乡村祠堂寻碑问字,走访法书遗墨;或到图书馆博物馆档案馆查阅黄册,考史订文;或与新朋旧雨研讨当年云霞,或十指敲键叙说昔日风雅,或添烛披衣领略文字密码。探索点撇横竖的精神典雅,寻觅真草隶篆的文学风采。

经过推敲把零珪断璧串联起来,林举人的事艺透过历史雾障逐渐清晰,50多年风月云霞都在《林伯虔简谱》中。又与书画合成一册,名《林公笔墨胜琼琚》。套用较时髦的说法:本书填补书画家林伯虔研究的一块空白。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -