饶宗颐 作

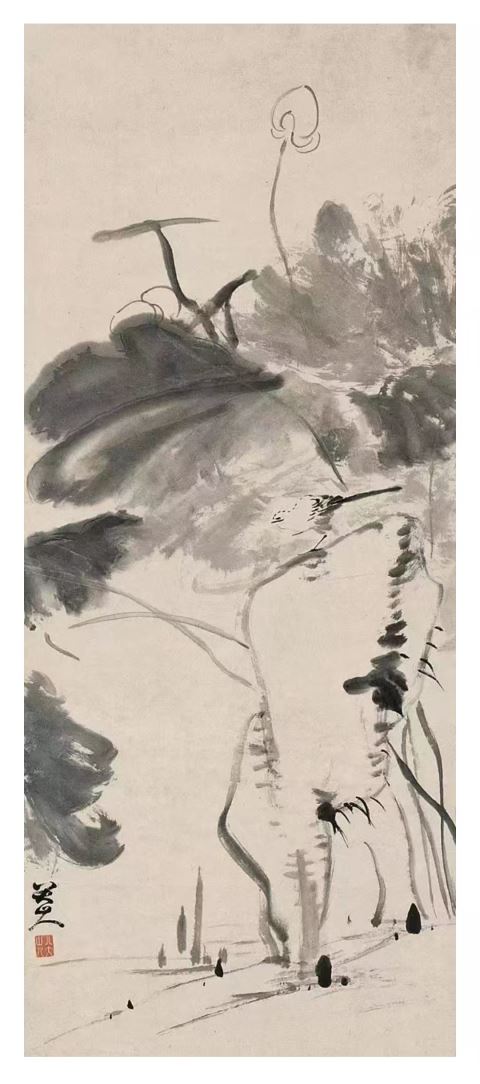

八大山人 作

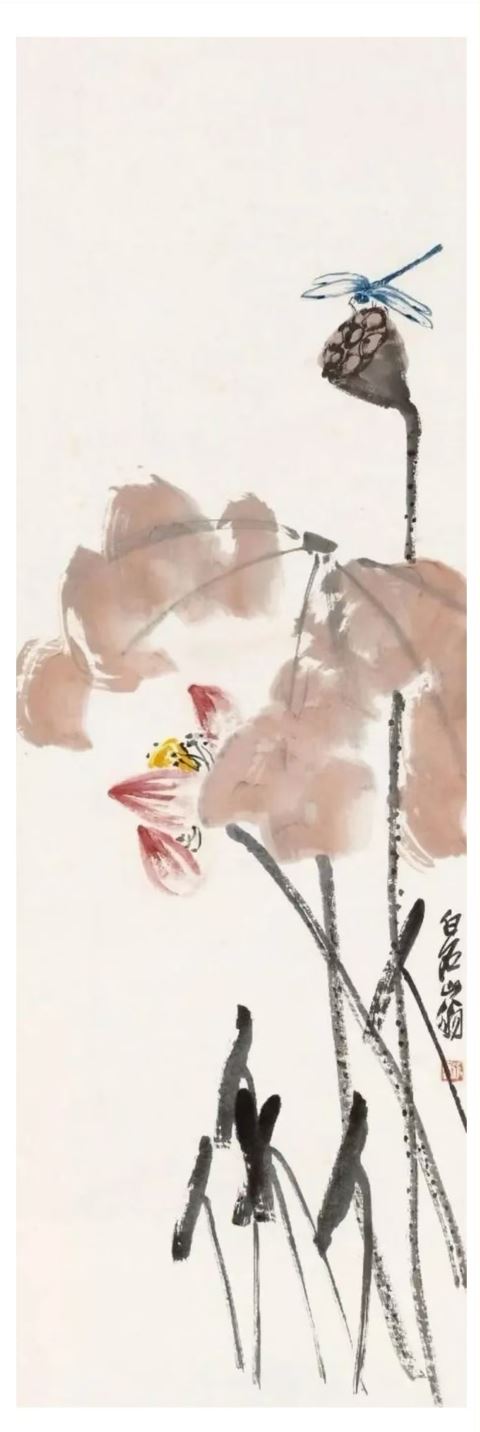

齐白石 作

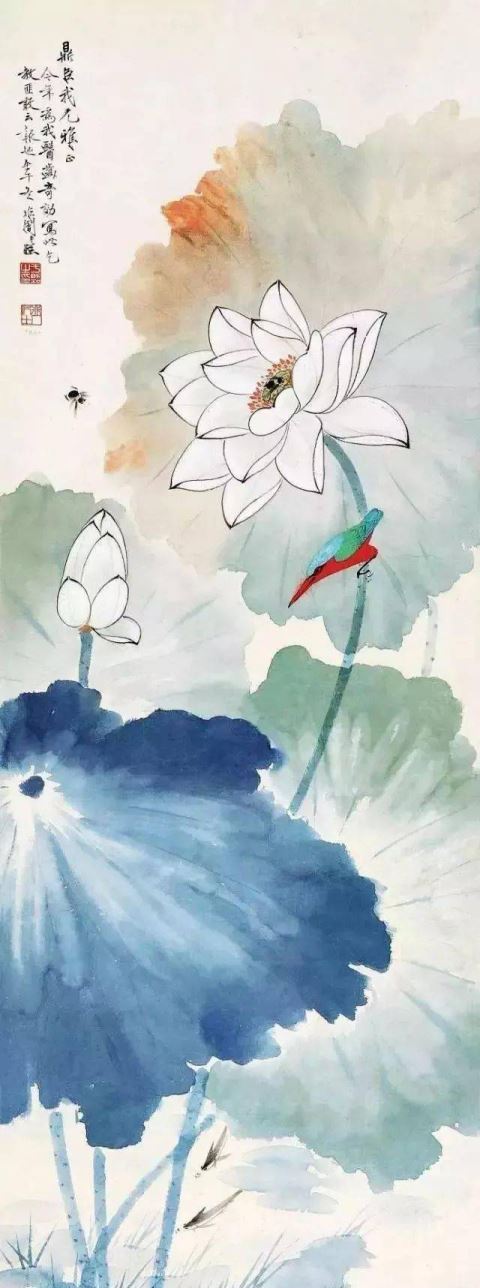

于非闇 作

潘天寿 作

陈之佛 作

□黄少青

和梅兰竹菊一样,荷在中国绘画史上是画家喜爱的表现题材。这与它们在传统文化中各有理想人格的暗示,恐怕不无关系。北宋周敦颐的《爱莲说》,把“出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩”的荷喻为“花之君子”,或对画家画荷起到了推波助澜的作用。常见画家画荷题以“香远益清”四字,可证。

中国绘画史上画荷名家,较早可能是南宋的冯大有。据传,他善画莲,“为阴晴风雨四图”,“精妙入神”。同时代晋陵人于清言,“工画荷花,独步一郡”。刘益,曾画“背风荷花百余,独一红莲花半开,创意可喜”。释希白,“善白描荷花”。最有意思的是,明初的朱月鉴,“以善画荷花得名,所居之旁有小池,可半亩许,植荷数品,作亭其上,终日坐观,以察荷之生长荣悴,苗叶花实,容色态度,为之写真,笔妙入神”。清代画荷名家,八大山人首屈一指,在他的绘画创作中,画荷占相当大的比重。笔者以前在南昌青云谱看过八大山人一幅《荷花图》,并对该图作了描述:“画的是交叉挺立的多杆荷茎,撑着若干片大荷叶和两三朵含苞与已绽放的荷花。大荷叶互相掩映,墨色的浓淡晕化,妙绝天工。荷茎则杆杆笔力劲健,虽高达几尺而无半点荏弱……”然而八大山人在绘画史上的画荷经典作品,当推《河上花图》。该图藏天津市艺术博物馆。专家评述,“这一长卷,却是线条纵横盘错,墨气如倾如泼,元气淋漓,茂密饱满为特色”,“把各种书法笔意之美都综合在一个画面上了”,“充分体现了八大山人晚年在绘画艺术上所达到的‘化’境”。

现代画荷名家不可胜数,佳作甚多。而画荷有写意与工笔之分。齐白石的《秋荷》,评者谓:“图中所绘花叶或以淡赭傅染,或以淡墨出之,荷茎则一笔到位,挺健有力几至通贯全幅,莲蓬、花头造型简练大方,整幅作品风格刚健清新,用笔干脆纯熟,墨、色富有对比但不失和谐,点、线、面的穿插布排颇为讲究,从局部图尤可感受到画面的分割构成之美”;潘天寿的《露气》,评者谓:“是体现他艺术风格的代表作品之一。表现在清晨露气中池塘内的荷花,仿佛刚从睡梦中醒来一般,朦胧,清新,可爱。画家以泼墨画荷叶,以方折老辣的笔法画怪石,以中锋运笔画茎干,荷花以勾填法为之,含羞带露,清润苍郁,整幅画面墨荷含香,花红似火,构成璀璨壮丽,奇伟博大的境界”。齐白石和潘天寿,都是现代画荷写意的代表性画家。

于非闇的《荷花》,评者谓:“图中荷叶肥大,舒展大方,所以老叶虽残,却无衰败之意,荷花花朵硕大,在素静的背景衬托下清清袅袅,于绰约之中自有一股清冽之意……”陈之佛的《秋塘露冷》,评者谓:“就是极好地运用了对比、调和、节奏、均衡等形式美法则的例子。画上的荷与鹭造型生动,结构严谨,不雕不饰,意韵无穷。荷叶荷花,虽茎干纵横交错,但仍疏密有致,乱中见整,富有强烈的节奏感均衡感。一只孤单的白鹭,蜷缩于荷叶丛中,败落的荷花,露出的莲蓬……这些都恰如其分地点出了‘秋塘露冷’这一主题。画面上大面积的黄绿色调,给人以调和的美感,零星的白色和不饱和的红色则又起着活跃画面、对比的作用。全画充满着清雅、俊逸的氛围,给人一种静谧安详之美。”于非闇和陈之佛,都是现代画荷工笔的代表性画家。

当代画荷工写兼擅的画家,则非张大千莫属。有论者指出:“荷花是张大千最爱画的花卉题材。无论朱荷、墨荷,抑或黄荷、白荷、粉荷,无论是雨荷、晴荷,抑或风荷、残荷,无论是清雅的没骨,抑或昃金碧重彩、泼彩大写,无论折扇册页小品,抑或泼墨大景……在大千笔下,皆各得其妙。”1945年,张大千曾在一天内完成四张丈二匹纸的《巨荷四联屏》。张大千作画气魄之大,创造力之强旺,罕有其匹。徐悲鸿曾誉之为“五百年来第一人”。

此外,享有“学者画”盛誉的饶宗颐,画荷取法八大山人。《设色荷花巨幅》(240cm×600cm)和《六连屏荷花》(225cm×516cm),均以书法用笔之功力,直追八大山人画荷的形神之妙。荷叶与荷茎的茂密交错,兼以所施黄绿色彩与墨色墨韵互相映衬烘托,画中浓郁的书卷气扑面而来,清气满纸,精神灿烂,令人观之油然而生美不胜收之感。饶宗颐画荷,在绘画史上也可有一席之地。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -