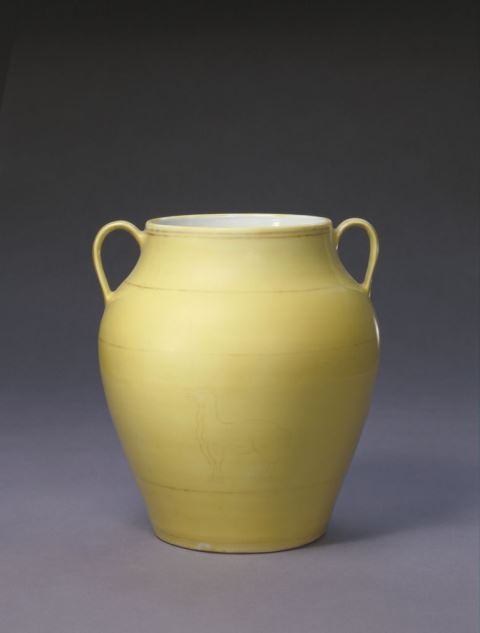

〔明〕黄釉描金双耳罐

黄釉是以适量的铁为着色剂,在氧化焰中烧成,也称铁黄,有高温与低温之分。最早出现于唐代,当时安徽淮南寿州窑、河南密县窑等都烧黄釉。但正色黄釉,还是汝窑的高温黄釉——茶叶末釉。明代的黄釉有新的发展,洪武时的老僧衣即茶叶末的衍化;始于宣德的浇黄,更是明代杰出的黄釉;嘉靖以后,又有鱼子黄、鸡油黄等。入清后有康熙的淡黄,以及其后的菜尾、鼻烟、金酱等。

娇黄釉,因用浇釉法施釉,故名。明宣德时创烧,盛于弘治、正德时期。烧成温度850~900℃之间,稳定性比其它低温釉要高。透明度较高,使刻在胎上的图案花纹能透过釉层显现出来。嘉靖后,衍为“鱼子黄釉”,清康熙时衍为“淡黄”。如明弘治时期的黄釉描金双耳罐,罐内施白釉,外施黄釉。罐身上下共有描金弦纹7道,双耳上各有青花线2条,下腹部相对的两面以金彩绘二牛。底素胎无釉。此罐以舒缓的曲线构成丰满匀称的形体,体虽硕大,却无笨拙之感,古朴中透出俊秀之美。罐上所施黄釉色泽淡雅,浑然一色,描金弦纹熠熠生辉,装饰效果高贵典雅。我国传统低温黄釉瓷器以明弘治时产品最负盛誉。由于弘治黄釉瓷器一般用“浇釉”的方法施釉,故有“浇黄”之称,又因其黄色浅淡娇嫩,故亦称“娇黄”。明代黄釉瓷器以盘、碗居多,黄釉描金罐唯弘治朝有。此类黄釉描金罐除置曲带式耳者外,尚有置兽耳者,也有不置耳的,均属宫廷祭祀用器。

艺 辑

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -