〔清〕 豇豆红釉洗

〔清〕 豇豆红釉莱菔尊

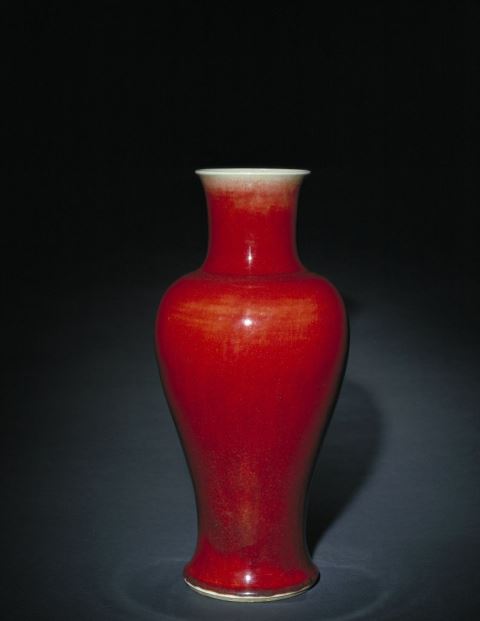

〔清〕 郎窑红釉观音瓶

豇豆红釉

清代康熙朝晚期景德镇创烧的豇豆红釉属于高温铜红釉,它是各种铜红釉器物中最精妙的一种,因釉面酷似豇豆皮的颜色而得名。由于红釉的深浅及绿色斑点分布在不同的部位,所以还有“美人醉”“桃花片”“娃娃脸”等美称。清人洪亮吉(1746~1809,号北江)曾作诗赞誉其釉色“绿如春水初生日,红似朝霞欲上时。”成品有高下之分,上乘者称“大红袍”;略次者,釉色中含有深浅不一的斑点及绿苔,又称“美人醉”或“美人霁”;下品呈色暗褐,称“驴肝”“马肺”。因其色调淡雅宜人,以不均匀的红色,犹如红豇豆一般、造型轻灵秀美而得名。豇豆红釉莱菔尊,外壁施豇豆红釉。口部红釉夹杂少许绿苔点。颈下部凸起弦纹三道,凸起处釉层较薄,透出白色胎骨。圈足内施白釉。此器造型轻灵秀美,修胎规整,釉质匀净光亮呈色变化较多,粉红色中略带灰色的称“豇豆红釉”,灰而色暗的称“乳鼠皮釉”,粉红中有绿点的称“苔点绿釉”,带红块的称“孩儿脸釉”等。豇豆红釉洗,里施白釉,外施豇豆红釉,有绿色苔点,足底施白釉。

郎窑红釉

是中国名贵铜红釉中色彩最鲜艳的一种,它的特点是:色彩绚丽,红艳鲜明,且具有一种强烈的玻璃光泽。郎窑红釉观音瓶,外施红釉,里口和底部施苹果绿釉。此器风格朴实,造型端庄规整,釉色红艳光亮,是清康熙时郎窑红釉瓷器的典型作品。由于釉汁厚,在高温下产生流淌,所以成品的郎红往往于口沿露出白胎,呈现出旋状白线,俗称“灯草边”。

郎窑红底部边缘釉汁流垂凝聚,近于黑红色。为了流釉不过底足,工匠用刮刀在圈足外侧刮出一个二层台,阻挡流釉淌下来,这是郎窑红瓷器制作过程中一个独特的技法,世有“脱口垂足郎不流”之称。

艺 辑

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -