上义社区位置图。阿 龙 制图

从双溪明月公园出发,沿南河北绿廊西行17.51千米,来到望江北路上义社区东南小巷口,就到了新兴街道上义社区境内。2024年夏,记者一行走进上义社区,这是我们“行走绿廊,感受水城文化”系列报道经过的第72个社区(村),也是进入新兴境内的第3个社区。

上义社区位于新兴街道中部,东、东南邻兴东社区,南临南河,西南、西连义和路南社区,西北、北靠义和路北社区。上义社区是2005年“村改居”社区,同德路、望江北路、义和路等市区主干道都在辖区内,面积约0.62平方千米,现有家庭792户,人口共3915人,属一村一经联社,主要为林姓聚居社区。

□记者 刘春玉

崎河林氏,明初迁来

上义林氏宗祠。

上义社区地处榕江之滨,气候温润,宜于耕作,是创村至今600多年的水乡古寨,境内河道交错、古树林立,古建筑众多,生态环境十分优美。

据《揭阳市地名志》记载:上义社区古称义和顶乡,原为多姓聚居村,创于元朝至正年间(1341~1368)。明初由义和乡林氏迁来。义和乡即是崎河寨,因濒临榕江南河,乡前河岸受榕江水流冲刷,河床形成崎坡,故称崎河寨,后美称为义和乡(可回看本系列第180篇“下义”)。随着时代发展,人口增多,部分村民到义和乡西侧靠近县城的地方居住,因接近县城,遂称顶崎河寨,崎河寨因而相应改称为下崎河寨,后又称为义和顶乡。义和顶乡原为杂姓聚居,据传林氏建宗祠后,他姓逐渐他迁,唯有林姓聚居,成为一统。

义和顶乡创始人林纯轩,为义和林氏四世祖。林纯轩于明朝永乐元年癸未(1403),从义和乡迁出创建义和顶乡,为义和顶乡始祖。尔后,义和林氏八世林碧溪、十三世林象山、十五世林学辉又相继迁回祖居地义和下乡定居。历经多年,义和分为上义、下义二个片村,二村村民同根同脉,和睦相处,各自勤耕力作,繁衍发展。

古迹众多,民风淳朴

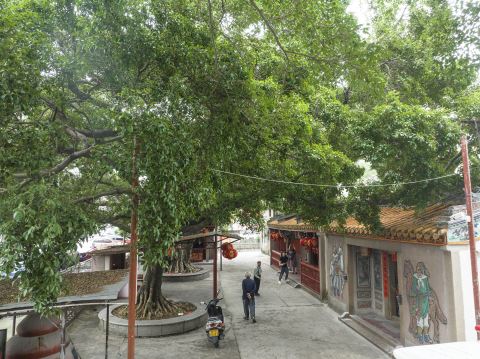

上义三山国王庙。

通往南河的上义河汊,今天依然是树木茂盛的水乡。

义和顶乡历史悠久,民风淳朴,崇圣敬天,按照传统岁序民间节日安排祭谒先圣先贤,至今上义社区仍然文物众多,存在许多古建筑古庙宇。

义和天后宫创建于清乾隆丁亥年(1767),于1989年由侨胞和二村村民捐资进行大规模重修,同时重修三山国王庙、伯公宫、吕仙祖师公宫。天后宫供奉海神妈祖林默,林氏族人称天后圣姑。义和明贶灵庙供奉三山国王,创建于清乾隆庚子年(1780),1989年重修。

义和顶乡有东门、南门、西门,创建年代未详,东门于1988年重修,2008年农历十月廿六日再次重修,南门于2005年重修,西门于1989年重修。

为弘扬祖德,福泽后嗣,历代义和顶乡建有许多林氏宗祠公厅。

清朝康熙廿八年己巳(1689)建立林氏宗祠于本乡,堂号世德堂,供裔孙致祭之用。此外,还作为族亲平时举办婚丧喜庆各项典礼、商议族内重要事务及接待宾客的场所,旧时因场地紧缺,也曾作为学校、老人活动中心等。

世德堂为四点金格局,三间二进加拜亭,开三山门,大门左右置石鼓。祠堂前旗杆座建于清光绪十七辛卯年(1891),旗杆座原文:“清季揭阳县学务公所总董,创办公立有造学堂”,“光绪十七年辛卯科举人”(林伯虔)。由于宗祠年久经风雨侵蚀,濒临圮坏,民国十八年(1929)初次重修。随着形势发展,为使宗祠更加美观,完善配套,族裔孙为继承、维护好先祖基业,弘扬先祖之德,报本溯源,福泽后嗣,使后代子孙感敬先祖之德,由族长辈、村政共同商议,于2005年(乙酉年)大规模重修。义和顶乡集体出资人民币10多万元,两村裔孙热心捐资50多万元,总造价60多万元,工程包括主座、堂前、照壁、旗杆座等,是年八月竣工并举行重光庆典。

除祖祠之外,义和顶乡还建有恒雅公厅、磨埕仔公厅、后灰埕公厅、三进公厅、华若公厅等许多公厅。

上义社区党委书记、居委会主任林勇波说,水有源能浚其源者,流脉必长;木有本能培其本者,枝叶必茂。林氏后裔子孙慎终追远,不忘祖德祖恩,同心协力建设修缮宗祠公厅,编修族谱,缅怀先祖,纪念先祖之丰功伟绩,以承接先祖真脉之所传,启迪子孙后代,资忠励志,林氏族人皆有虔诚之心,孝道之风代代相传。敬长辈、孝父母、尊师长等优秀传统文化熏陶年轻一代,使他们树立热爱祖国,热爱人民,关心家乡,关心他人的意识,明确做人的道理,加强自身修养,谦虚谨慎,处处严格要求自己,从小“扣好人生的第一粒扣子”。

重视教育,人才辈出

上义小学。

义和顶乡人杰地灵,自古重视教育,人才辈出。义和林氏谨遵“林氏族范”“林氏家训”,传承太始祖比干“忠谏殉国”的爱国精神,在家能孝,于国则忠,出过许多浩然正气、雄才大略、博学多艺、满腹经纶的文官武将、名家大师、英雄模范,可谓仁义代有昭闻,文武辈有英才。

清朝时期的名人有:林秀,原名声永,嘉庆十七年(1812)任江西石城县典史。林建赖,原名名亮,字澹川,号书卿,监生,咸丰年间福建迎仙白沙司巡检,同安县典史。林伯虔,义和顶乡人,光绪十七年(1891)辛卯科举人。

如今,上义社区也向先辈贤达学习,十分重视教育,乡贤族人都重视孩子读书,培养孩子们的理想志向、感恩情怀和艰苦奋斗的品质,自强不息的奋斗精神,涌现出许多优秀的年轻人和出类拔萃的风流人物,在各行各业俊采星驰,为社会做出积极贡献。

上义小学重视立德树人,充分挖掘传统文化资源,培育“尚义文化”,培养“尚义”之人,增强师生家国情怀,培育和践行社会主义核心价值观。

城郊村庄,几度“入”城

上义社区居委会。

明代,林姓从义和西迁到城郊时,虽自称为顶崎河,但文字却写为顶义和,在与母寨形成两个相对独立的片村之后,也称为义和顶乡。但当地对村名的口语俗读音,依然是顶崎河、崎河顶乡。至清乾隆年间编修《揭阳县志》时,却依然视其为同一村中的两个片村,因此渔湖都图和村名表上,均只署为义和村。

民国八年(1919),渔湖都划为7段(都下机构,大致与乡相似),义和与椟松、下围、甲东里等村划为松义段所辖村落,松义段以椟松和义和两个较大村落各取一字命名。民国二十一年(1932),原渔湖、官溪两都范围合置为揭阳县第七区,下辖18乡,义和属渔梅乡,为其所辖13甲之一。后来,因治安关系扩大县城郊区,将松义乡析入榕城。

民国三十四年(1945)秋,抗战胜利后,将松义乡重新划归第一区渔西乡,义和属渔西乡。

新中国成立后,1949年12月建立渔湖区,全区划为12个行政村,松义村为其一,此时,义和村已明确分为上义和、下义和两村,两村属松义村。

1950年11月,将渔湖区松义村划归榕城市,与东郊乡合置为松义乡,上义和属松义乡。

1953年夏,将榕城镇松义乡划归渔湖区,上义和属渔湖区松义乡。

1955年冬,渔湖区设5个中乡,松义与陆联、梅联3个小乡合置为梅联中乡,上义和属梅联中乡松义小乡。

1957年1月,渔湖区5个中乡合并为2个大乡,下义和隶属梅联大乡松义小乡。同年9月,梅联大乡与渔江大乡合并成立红旗人民公社,下辖13个高级农业社,上义和隶属松义高级农业社。12月,红旗人民公社改称渔湖公社,13个高级农业社改称管理区,上义和仍属松义管理区。

1958年9月,渔湖公社松义管理区划归榕城公社,改称松义营,上义和建为松义营上义和连。1959年1月,松义营并入东郊管理区。3月28日,改称为东郊大队。

1961年春,东郊大队析为上义和、下义和、东丰、埔上、巷畔、港墘6个大队。上义和首次设为行政村(大队)。

1963年2月11日,榕城公社改建为榕城镇,上义和、下义和、东丰3大队撤销,合并为东郊大队。

1973年,东郊大队一分为三,从东郊大队析出上义和、下义和两个大队,上义和第二次建制为行政村(大队)。

1983年,榕城镇各大队改置为管理区,为镇政府派出机构,上义和大队改称上义管理区,开始由3字专名简为两字专名。之后,上义历经村委会、村公所等建制,为榕城镇管辖。

1991年12月7日,国务院批准设立地级揭阳市和县级榕城区。1992年6月,上义村划入新设置的新兴街道,成为其时所辖的3村1社区中的一员。

2005年,在城市化的进程中,上义村改置为上义社区。

工贸活跃,宜居宜商

上义社区鸟瞰。本文配照除署名外均由 郑楚藩 摄

上义社区十分重视工业发展,经过多年来的引导和扶持,现已发展形成以塑料、五金不锈钢业为龙头的工业产业集群。

这里工贸活跃,集餐饮、物流、汽配维修于一体的望江北路商贸街,融农贸、小商品于一体的榕城建材综合市场,还有同德摩托专业街、上义综合市场等,使上义社区成为繁荣热闹的商贸中心。上义工业小区为社区经济发展奠定了坚实基础,塑料、五金、电子、服装生产及零售批发等都有独特优势,为社区发展休闲、旅游业和宜居宜商创造了条件。此外,社区供电、供水、道路等市政基础设施日臻完善,文教医疗设施齐全,便民利民服务设施也应有尽有。

近年来,上义社区全力为辖区群众创造宜居环境,整治内河、更新治安视频监控系统,建设微型消防站,建设文化活动中心、篮球场,加强植树绿化美化,进一步优化休闲场所环境。先后获省宜居社区、市先进基层党组织、市文明社区、市卫生示范单位(社区)等称号。

2019年,上义社区投入20万元建成新时代文明实践站,实践站位于上义寨外口,环境优美,交通便利。通过整合社区文化乐园、图书阅览室、电子阅览室、儿童妇女之家、老年活动室等资源,建立了具有宣讲、教育、文化、科技、体育5大功能的实践平台和新时代文明实践志愿者服务队,常态化开展党建、巾帼建功、文明创建、医疗卫生、教育、普法、科普、邻里互助、学雷锋等活动,社区内外干净整洁,群众安居乐业,邻里文明和谐,发展势头越来越好。设立新时代文明实践站、图书阅览室、电子阅览室等。

林勇波表示,上义社区将继续以党建引领全村网格管理善治工作,营造文明和谐、美丽宜居、商贸活跃的生活环境和营商环境,依托国家高质量发展政策,全面发展壮大集体经济,敢于改革,勇于创新,不断提高社区群众的获得感、幸福感。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -