甲东里位置图。阿 龙 制图

甲东里是榕城区新兴街道东郊社区辖下的一个居民片区,历史上曾为东郊村辖属自然村;甲东里又是这个片区的主要建筑物,已被公布为省级文物保护单位。

2024年季夏,“行走绿廊,感受水城文化”采访组走进甲东里,它是一处清末民居,也是一个以祠堂为核心、三壁连加双包巷与后包的大型围屋,是榕城区现存最大型、最完整的“三壁连”民居建筑组群。

□记者 池 妍

始建于1871年

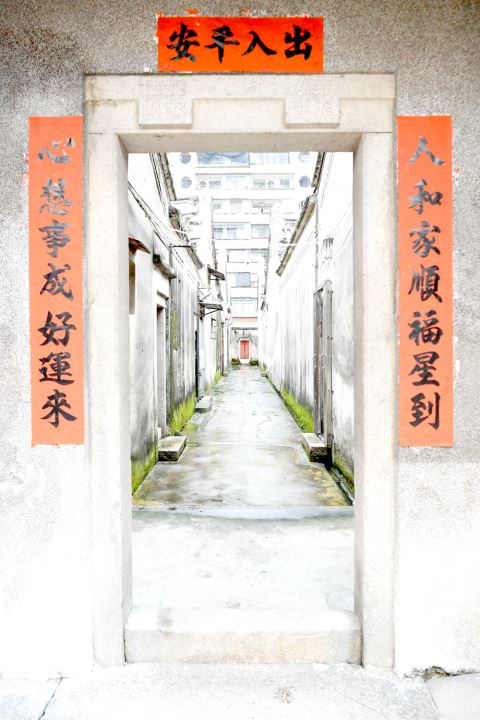

甲东里东门。

甲东里西门万安门。

甲东里麒麟照壁。

甲东里,又称郭氏家庙。创寨始祖郭陞(shēng,揭阳话sêng1(升)),意为登上、上进,1955年与表“太阳升”义的“昇”一并作为“升”的异体字停用,但历史人名除外)裕,清道光十年(1831)出生于揭阳县城东门莲花心担水门,是清末潮汕地区有着广泛影响的“郭兴合”号夏布商行主人,为时任福建巡抚丁日昌的挚友。

据清光绪《揭阳县志》载,清同治十年(1871),郭陞裕开始建置甲东里,历时7年,至清光绪三年(1877)落成,占地面积约9000平方米。府第为“三壁连”建筑布局,中间为祠堂,以祠堂为中心向外扩展,祠堂左右分别是通奉第和秋官第两座府第,两侧四条直巷,一后包巷,整座呈興(“兴”的繁体字)字形,建筑布局紧扣主人商行“郭兴合”号的“兴”字。

甲东里主座为纪念祖先明代武英殿大学士、礼、兵、吏部尚书郭之奇的祠堂,堂号“道源堂”。坐北朝南,左右对称,为五开间三进布局,中间为忠节祠,祠堂大门匾书“郭氏家庙”,东西有两寨门,东寨门额书题“甲东里”,西寨门额书题“万安门”。祠堂前配石鼓、石狮各一对,阳埕前有高浮雕灰塑麒麟照壁和风水池,祠堂左右为两座四点金式的府第,东西两侧是火巷,每巷有4个小院落(趴狮),北部为后包排屋。建成时有房屋99间,之后再设置更楼一处,凑足了100间,俗称“百鸟朝凰”。

自幼家贫,舍儒而贾

甲东里郭氏家庙内景。大堂上方有光绪三年郭绍唐题“双龙牧令”匾。

据光绪《揭阳县志》载,甲东里是揭阳名贤郭之奇八世孙郭陞裕创建的。郭陞裕号竹侯,又名卡太公,是榕城东门郭氏十四世祖,得叔祖广德的关照长大成人。因为家贫,遂舍儒业从事生意。由于他坚持以诚信为经营之本,深得客户好感和信赖,很快就成为远近知名的商人。据史书记载和老人口口相传,郭陞裕非常好心,因贫寒出身,加上自己有着因贫失学之痛,他对于兴学育人一直十分重视。建设甲东里时,除了在正中建立“忠节家庙”,置祭田以供祀事外,还在家庙的后方建设书塾,购书田以助后辈就读。曾以“读书为善,勉绍家声”劝诫后代,成为重要家训。

另据《揭阳县志》记载:“邑之文庙、书院、会馆、街亭、桥梁之修缮与夫善堂、义冢、育婴、恤寡、济贫、施丐之周急,凡力所能为者行之,数十年不倦。”说的就是当时县城内外的文教、交通、优恤场所设施如学宫、书院、会馆、街亭、津梁的建设与修葺,莫不出钱出力。至于善堂、育婴堂的建设与资金支持,郭陞裕也从不吝啬,力所能为者从无拒绝。郭陞裕在致富之后乐善好施,与其他深受传统教育的家乡先贤一样,他把公益事业建设当己任,是公认的“大善人”。

郭陞裕的儿子郭绍唐在福建做知州,他也秉承乃父之风,对家乡的建设与慈善事业,也一向积极参与。在籍时,刚好碰到丁日昌在揭阳筹办“晋赈捐输”,二话没说,首捐巨款,为邑绅做榜样。后来接受委派解押赈款银10万两赴天津,其羡余例有千金,也遵父命悉数缴公。宰相李鸿章深受感动,以“忠信廉洁”嘉许之,成为甲东里郭氏的又一家训。光绪七年,丁日昌倡修北门关帝庙,郭绍唐又认捐了主要的费用。后以贡献巨大而获封“通奉大夫”,其父陞裕受封如是。这就是甲东里“忠节家庙”两侧“通奉第”“秋官第”名字的由来。

得宝老舅的传说

郭陞裕乐善好施,远近闻名,别人也喜欢跟他做生意。对于他如何致富,郭氏族人还流传着一段传奇故事:相传有一晚,老祖公在睡觉的时候,同时梦见一仙翁呼之:“爱发财、觅得宝。”惊醒后,夫妻互述此梦,觉得奇怪。天下之大,何处去觅得宝?还是顺其自然吧。

说也凑巧,大年初一早晨,黄氏妈开大门时,见门前站一俊俏青年,对她行礼拜年。黄氏妈便问:“您是何人?家住何处?叫何名字?为何来我家拜年?”青年说:“大姐,实不相瞒,小弟家住渔湖溪南,姓陈名得宝,因家境清贫,儿女众多,如无出来向人家拜年,讨点利是,实无法生活。”

黄氏妈听说后,心中暗喜,即回屋与郭陞裕商量:“梦中老翁叫咱们觅得宝,今日正月初一,果然有一得宝上门拜年,大吉大利!我意欲与之结为姐弟,可否?”郭陞裕慨然应允。黄氏妈便与之结为姐弟。

黄氏妈与陈得宝结为异姓姐弟后,郭陞裕便赠陈得宝土地、金钱,并安置陈得宝到“郭兴合”号商行协助夏布经营,得宝自此日子一天天好起来,生活无忧。

自与得宝结缘之后,郭陞裕经营之“郭兴合”号商行夏布业生意更加兴隆,规模成倍扩大,客户云集、积蓄甚丰,成为富甲一方的名贾。

甲东里名由桥来

甲东里巷道。

中山街道东门社区莲花心甲东桥,为甲东里得名之地。

郭陞裕有13个儿子和7个女儿,子孙多,早期住于东门莲花心太史第的担水门住宅,在孩子们小的时候还勉强够住,考虑到子孙长大以后要成家立业,房子不够住,郭陞裕就想着找个地方建房子。后来就在东门外择地建甲东里,子孙们全部移至新居。

为何起名“甲东里”?据说这和附近一条小石桥有关。

“老祖公住在担水门,每天出东城门前都要经过一条小石桥,叫‘甲东桥’,过去天天路过没感觉,那一天他走过‘甲东桥’,老祖公顿觉石桥异动,停步视之,只见石桥完好,桥侧‘甲东桥’3字金光闪闪,顿悟:行过甲东桥,向东择地建甲东里!这就是‘甲东里’名字的由来。”甲东里理事会原副会长郭荣波向记者介绍,现在还留存有甲东桥的遗址,它就位于东门莲花心担水门的内城河上。据了解,这条小石桥长3.1米,宽1.3米,为何取名“甲东”?

记者在《揭阳城坊志》上查看到这样一段记录:桥边的阴刻书有答案:“考其位于震东之地,名之曰甲东桥。”桥边石又阴刻书曰:“崇祯拾壹年岁次戊寅,敦祥花月上章协洽之日,郭宅重建。……铭之曰:”出乎震者东,甲之位,木德逢,驱石代木,出木有功,乃朱明驾青龙,居者名之以舆行者同。‘“此桥含义有二,一是此时为郭之奇因母逝而回籍守制,冬,服除。修桥惠民之举或与郭之奇有关,文当过其目。二是此桥石旁刻丈一百六十七字,这于粤东文化史实属罕见。

有着珍贵的实物例证

甲东里鸟瞰。本文配图除署名外均由 郑楚藩 摄

甲东里整个建筑组群规模宏大,雕梁画栋,布局实用大方,保持了潮汕地区传统的建筑结构、材料和工艺特点,是潮汕地区古建筑组群的佼佼者。其建筑主体及东西斋、龙虎门楼、照壁、阳埕、风水池在历经上百年的历史风雨仍保存完好,为研究潮汕祭礼、民居合一的传统建筑形式提供了珍贵的实物例证。同时,它多年积淀的丰富的人文信息和历史信息,对研究清末潮汕商业活动历史、宗族文化都具有重要的历史、艺术和科学价值。

2009年,甲东里被列为揭阳市文物保护单位,2010年被公布为第六批省级文物保护单位。

记者走访中了解到,甲东里建成至今已近150年,岁月沧桑,年代久远,历经多次强风地震,建筑物多有破损,建国后长期借用为驻军、仓库、工场,也致原貌有所改观,一直到1990年归还本村使用。为保护祖公所创基业,甲东里众乡亲众志成城,合力捐资,在1996年筹集资金40万元,在保留原来格局的前提下,全面重修;2011年、2018年前后,甲东里又再次进行部分重修。现在,甲东里仍作为宗祠使用。

据甲东里理事会会长郭奕声介绍,甲东里建成至今,祠内供奉郭氏宗族列位祖先神主。每年正月二十四族人云集,隆重举行纪念先祖祭祖活动。现在,郭陞裕的后人繁衍发展,从郭陞裕创建甲东里到现在传了9代,有的移居香港、北京、汕头等地,有的则移居到美国、加拿大等国家,现有后裔超千人,不管是务工务农,从政从商,都谨遵祖训,关心家乡,坦诚待人。郭氏后人虽不再聚居其中,但依然传颂先贤乐善好施的美德,并不断传承。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -