在老城区民间一直流传着这样一则顺口溜:“一富陈泰兴,二富柯杏仁(柯铁钉),三富郭举人。”也有“泰兴若漏一船糖,可使太平洋海水变甜”的说法,其中提到的“陈泰兴”指的是晚清时期揭阳的一个著名商号,主要经营往返于揭阳、天津等地的糖、油、豆渣饼等物资,以海运为主,经营规模盛极一时。

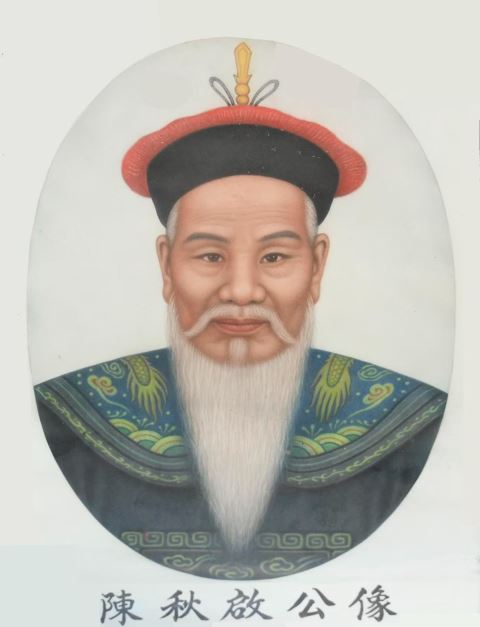

陈泰兴商号创始人为陈秋启(1768~1854),字振文,是磐溪都肇沟(今属揭东区磐东街道)移居榕城妈前(即天后宫——妈祖庙前面)的陈氏第14世,靠着聪明和勤奋白手起家,成为榕城首富,被子孙后代尊称为“发财祖”。2025年新年伊始,我们“行走绿廊,感受水城文化”采访组来到陈泰兴民居建筑群,探访一代富商拼搏创业、乐善好施的故事。

□记者 潘彬彬

聪慧过人,白手起家创“泰兴”商号

陈秋启(1768~1854)画像。

陈秋启故居位置图。阿 龙 制图

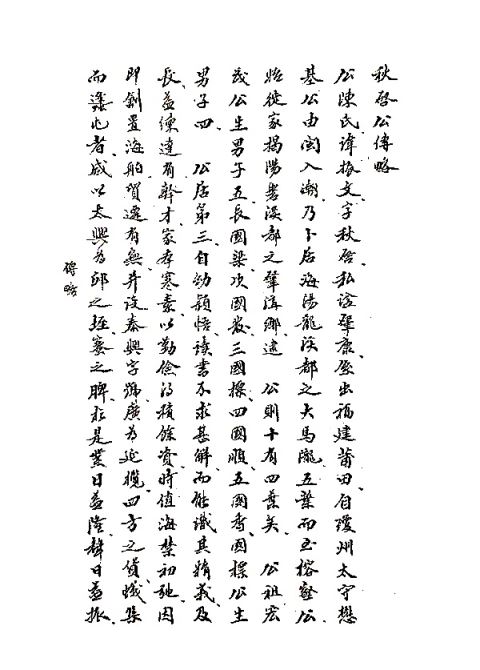

1928年《揭阳陈氏陈泰兴族谱》“秋启公传略”。阿 龙 截图

记者采访陈克文(左)。

据陈氏泰兴家族理事会会长陈克文介绍,陈秋启原居榕城妈宫前,俗称“妈前陈”,在家排行第三,根据陈世邈《陈氏族谱·秋启公传略》所载,陈秋启“自幼颖悟,读书不求甚解,而能识其精义。及长,益练达有干才”。可见陈秋启自幼聪慧过人、才思敏捷,后于清乾隆年间与其两个兄弟分别创立了泰丰、泰顺、泰兴商号。据《揭阳县续志·卷三·贤能》记载,陈秋启“少孤贫,以勤俭起家,积家资巨万”,是典型的白手起家。

我们在“行走绿廊,感受水城文化”系列报道第50篇“天后宫”一文中提到,揭阳是古代“海上丝绸之路”重要节点之一,有着历史悠久、交流活跃的两个港系,一是以神泉港为中心的惠来港系,一是以榕城港为中心的揭阳港系,其中揭阳港系是指下至榕江出海口钱岗,上至榕江南河深坑(今揭西金和、普宁里湖接壤处金里大桥一带),以及北河中游山湖(今揭东玉湖)一带的“丫”字形总长不下百里的黄金水道,从南宋以来一直是潮汕对外贸易的重要口岸。而根据地方文献所载,清代康熙(1662~1722)中期以后,特别是乾嘉(1736~1820)时期,在天后宫前片的地方,是本地内河船与吴越、台湾舶云集的港口,海运业十分繁荣。

陈秋启居住的地方正好是妈宫前,每天看着商船往来,让他对货物的流通和交易产生了浓厚的兴趣,遂用家庭积蓄的一点钱购置了“海舶”(走海的货船),从事“贸迁有无”的经营,同时开设“泰兴”商号广泛收购潮州西部地区红糖、夏布,以及嘉应(今梅州)一带的陶瓷、山货以远销台湾、江浙。其时,榕城是潮州府西部地区的商贸中心,负有黄金水道之称的榕江使其成为直径数十里的货物集散地,各类货商“蚁集而蜂屯”,会馆密布,而这些来自四面八方的供货商“咸以泰兴为邱之垤,蜜之脾”,将陈秋启视为最讲诚信的贸易伙伴,都十分乐意跟他做生意。于是,数年时间,拥有众多客户和丰富货源的泰兴号商行“业日益隆,声日益振,邑中推为巨擘”,陈秋启成为近代揭阳的首富。

兴学重教,出资建设书屋延师授课

靠勤劳经商致富的陈秋启依然坚持勤俭办一切事情的秉性,以缵承先绪、牖启后人为己任,后看到陈氏枝叶繁衍,人丁济济,但却一直没有建设祭祀祖先的祠堂家庙,于是在道光十年(1830),他独自出资购地,在北门天后宫左前方建设陈氏宗祠迪光堂以供祭拜列祖列宗,并以两侧从厝作为子孙住宅。3年后,又在城隍庙东侧的达道坊营构思成堂,供奉其祖父陈宏茂、其父陈国标两位木主,并在城内购买商铺45间,以其租金作为蒸尝。

陈秋启自身虽然没有通过读书而跻身仕途,但是加强子孙后代乃至宗族的教育,仍是其十分看重的事情。在相继建成了两座祠堂住宅之后,他又筹集巨资,在双峰寺北建起坐南向北,有10房4厅,功能配套的酉山书屋,延师授课,并在书屋隔河的蟹地罗前建设文昌祠一座,作为配套建筑。陈秋启营建的这片宅地,人们遂以其商号加姓,称之为“陈泰兴”,这一地名延续至今。

酉山书屋建成之后,陈秋启提出,“凡族人之来求学者,概免纳资”,一时鼎盛。为了保障教育经费,他又捐资购买相当数额的铺户作为学租。正是这一书屋培养了揭阳近代史上一批非常有作为的人物,就连一代名臣丁日昌也沾了他的光。

传说丁日昌因陈泰兴而发迹。据《丁日昌中丞事略》一书的记述,“道光二十八年戊申(1848),先生二十六岁。是年,结识揭阳县城陈瑞芝(紫岩)、陈登榜(升三)父子。升三能诗,敬佩先生才学,多方延誉,先生才识渐为人知。后成莫逆之交。”陈泰兴对丁日昌的接济和“游扬”,是其后来得以闻达的关键一步。

乐善好施,扶贫济困赤心一片

陈秋启除了热心教育,且“性好施予”,对社会、慈善福利、公益事业等倾注大量心血与钱财,扶危济困之善举无数。有文献详记陈秋启相关事迹,其中写到:对族人朋友而言,陈秋启“凡以急难来告者,无不各如所愿而去”;对陌生群众,则是“向无瓜葛,苟遇孤寒,亦必加以周济”;至于地方公益,有论者这样概括:“若道路、若桥梁、若祠宇,崎岖者平之,倾圯者植之,颓废者葺之,但有利于社会,不稍吝其资财。”

道光十三年(1833),由于咸潮害秋,粮食失收,老百姓无奈掘草根剥树皮以充饥,街道上饿死者比比皆是,陈秋启看到此惨景心有不忍,遂捐出数以万计的资金,并邀集各位乡绅大贾创办平粜,亲手发粟2万多石,而且每一起交易都亲自称量,不轻易假手于人,以防坑人的事情发生。同时,他还自请在学宫前搭棚施粥5日,后人描述此事时,说是百姓吃完善粥后“菜色立变”,虽是夸张说法,但陈秋启的善举确实救活了很多人,因而他的善人之誉也传扬出去,连当时的潮州知府英敏以及潮梅观察使也深受感动,分别题赠“好义可风”和“义以为尚”的匾额。

道光十七年(1837)、咸丰十年(1860),陈秋启又先后捐修潮州湘子桥和渔湖桥,道光初年还倡建学宫文昌祠、重修奎光阁,并且每遇此等公益事项,他都表现出了“不遗余力”,因此赢得官民的广泛称赞。

良好家风,孕育子孙后代出名贤

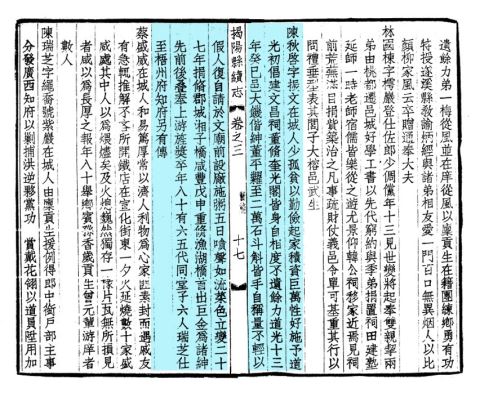

清光绪《揭阳县志》陈秋启传。阿 龙 截图

商人重利,无可厚非,但陈秋启经过自身努力获得巨大财富之后,不忘回馈家乡和社会,真正做到富而重仁、富而重义、富而崇文、富而礼贤,被民众誉以“大善人”之美名,其一直秉承的良好家风也使子孙后代先后崛起成为揭阳的名贤。

陈秋启的二儿子陈瑞芝,捐官郎中衔,分发广西,咸丰三年(1853)署梧州知府。时逢太平军起义爆发,浔州(今广西贵港桂平市)“艇匪鸱张”之际,梧州城受困日久,粮尽援绝,城民竟以捕鼠剥树为食。其间,陈瑞芝曾遣儿子返乡运送自家粮食往援。他舍生忘死,身先士卒,任上保障了府城的不沦陷,后于归乡途中不幸病死。地方志为他立传,中有“莅梧七年,重士爱民,时有神君”之誉的评价。

陈瑞芝侄儿陈一铭,少有大志,锐意从戎,跟随江苏巡抚吉杭阿在镇江开展军事活动,受太平军包围,粮尽援绝,吉杭阿自杀殉国时,他与所剩几名战友背着吉杭阿尸体潜逃下山,途中身受重伤而不自顾,体现了大勇大义的武人精神,而得到朝野的称赞。之后在上海养伤时,接受海关总督薛焕才的委托,检查一些奸商诱卖人口的情况,据理力争,释放险被外轮掠走的218人,并揭露了外商的违法行为,使原本盛气凌人的外国领事理屈词穷,而被救民众特制“万民旗伞”以表感谢。

陈升三是陈瑞芝的三子,陈一铭的堂兄弟,年二十二补博士弟子员,食廪县学。性耽风雅,而好结客,曾在住宅旁边建一书斋,以“鸿雪轩”为额,经常与县里名流觞啄其间,他的诗稿大半焚弃,所存者经其挚友许希逸辑为《雪鸣轩诗存》。值得一提的是,这位以诗酒名的儒士,跟随父亲陈瑞芝于梧州府治,当“艇匪”来犯时,却能独领一军,戢其凶焰,事后有大吏奉荐其功,得赏戴蓝翎,以候选通判加提举衔,说明他的胆略,也有过人之处。而丁日昌后来能够发迹,也是依靠他与父亲陈瑞芝的尽力推举。

陈秋启家族创业和守护家国的故事在揭阳古城一带流传开来,有潮州歌册《潮勇守御梧州城》就把陈瑞芝的故事写到里头,在闾里间传唱,光绪《揭阳县志》还特别为陈秋启、陈瑞芝和陈一铭3人立传。

泰兴建筑群,见证家族峥嵘岁月

老泰兴鸟瞰。

陈秋启故居老泰兴。本文照片除署名外均由 郑楚藩 摄

陈秋启留给子孙后代的除了雄厚的财富积蓄、优良的家风门风之外,还有他发家致富后陆续建设而成的陈泰兴民居建筑群,见证着陈秋启家资之殷实及家族富裕持续时间之长。

陈泰兴民居建筑群分为老泰兴和新泰兴,新老泰兴一衣带水、东西相连,建筑规模宏大,总占地面积约12000平方米,其建筑规模堪列揭阳老县城古民居群之最。

老泰兴南至双峰寺,北至柯厝头,东北与宝厝内接壤,西临原马山窖,东面隔着一条小溪与新泰兴相望。老泰兴主要建筑物包括青窗大门楼、观察第、陈氏花园、颍川旧居、酉山书屋、陈氏祖祠、儒林第、爱日庐等,其中青窗大门楼和观察第为陈秋启最初的创居地,陈氏花园后来一部分被丁日昌辟建成百兰山馆,余下部分新中国成立后被改建成红旗小学,酉山书屋则被改建成水泥结构三层住宅楼。

新泰兴外大门书“星辉里”,泰兴族人称其为“阿婆房”,东邻东环城路,南至谢厝内,北临小溪,一主座、两火巷、反照厅加后包建筑格局。

目前,陈泰兴民居群、陈氏家庙、星辉里为市级文物保护单位,承载着陈秋启家族的历史记忆、文化传承和精神寄托,宛如一颗璀璨的明珠,闪耀着独特的光芒。

陈秋启的一生可谓是将商业智慧与人生哲学完美结合,创办的商号“泰兴”之盛跨越了清乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪六朝及民国时期,“待机”时间长达100多年;其本人富而施仁,为人称道,最终也善有善报,生有六子三女,五代同堂,享寿87岁,并以其贡献,享受候选州同、儒林郎,美名世代流芳。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -