云头流泉

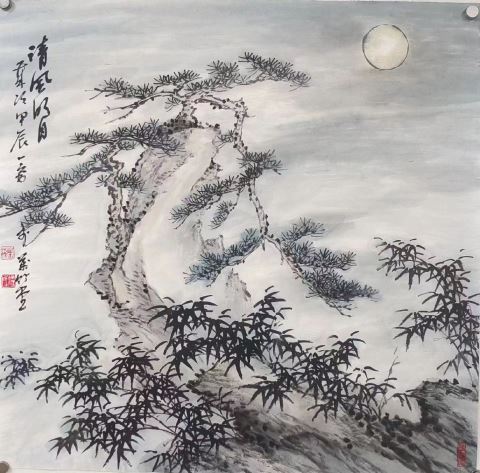

清风明月

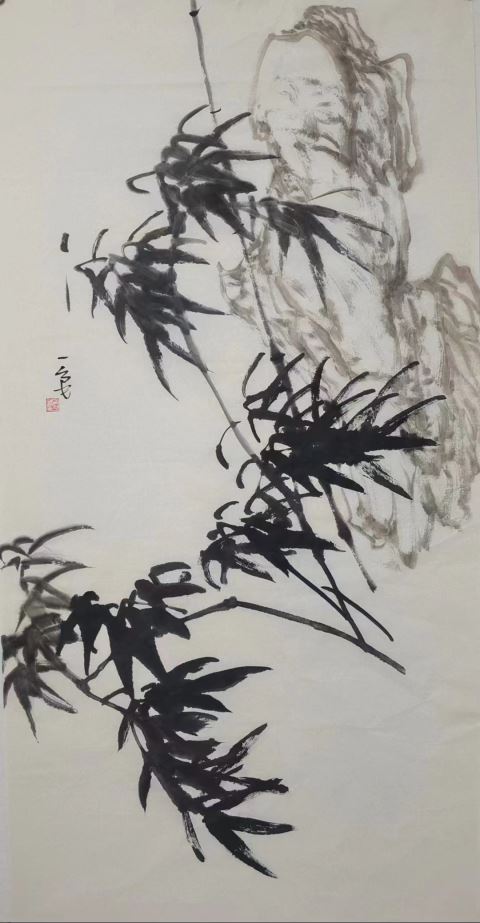

石竹图

春和景明

□黄少青

笔者和洪乐彬的交集不多。但他身上的斯文气质和他在书画艺术上显示出来的聪慧灵性,令笔者印象深刻。也许,乐彬以其尚年轻,故向来比较低调,不张扬,不吆喝,更多的是潜心和甘于寂寞的砥砺,这诚然是一个艺术追求者殊为可贵的行为品格和定力。

乐彬的书法,多为行草和隶体的书写。书和画一样,都必须向古人学习,即需要从传统的源头活水及其波流,去寻得自己艺术前行的方向和铺路石。从乐彬的书法,不难窥见其行草乃取法于“二王”及董其昌等大家,隶体则胎息于魏碑及清人何绍基诸巨匠,这表明,乐彬的书法,所下功夫不浅。不应忽视的还在于,无论行草或隶体的书写,乐彬往往能于点画的挥运中,注入自己的情性意绪,因而通常是就字幅的整体观之也好,抑或是仅从中挑出单个字来看也好,它们都会给人带来一种纯绮的美在静静流淌的感觉,显得神采可喜。

对于中国画来说,书法乃笔墨技巧的内在支撑,这是历代画家从绘画实践中得出的艺术真知。乐彬的画,其情有独钟的是画墨竹。据清代一位画史家说,唐代吴道子和王右丞就有画墨竹的妙迹,可见竹子很早便是画家喜爱的表现题材。宋代文同,“朝与竹乎为游,暮与竹乎为朋”,画墨竹讲究细节的真实和准确,对后世影响颇大。元代画墨竹的名家众多,称得上是一个鼎盛期,他们师法文同,但,其中如李衎、高克恭、管道升(赵孟頫夫人)等,皆重文同形似的一面,而倪缵则开启了神似重于形似的路子,所谓“逸笔草草”是也。到了清代,石涛所画墨竹被喻为“野战”状,则其泼辣的风格可以想见。然而,最以一帜独标的,当推郑板桥,他说,文同画竹是“胸有成竹”,他自己达致的则是“胸无成竹”,而且是“冗繁削尽留清瘦”,尤具鲜明的个人特色。郑板桥的墨竹,在绘画史上流风所及也是十分深远的。

乐彬画墨竹,或两三竿挺秀而起,叶则疏密聚散,清气逼人,或丛生于山石间,劲节繁叶,逸气弥满;与此同时,或为晴竹,或为风竹,形态各异,而富于积极向上的生命感。墨的运用,则深浓浅淡,颇得传统画竹法的陶冶,兼以书法功底之助,于是乎于纵横挥写间,常不失元人及郑板桥的遗韵。古人画竹,有谓“竹之为物,非草非木,不乱不离,虽出处不同,盖皆一致。散生有长幼之序,丛生有父子之亲。密而不繁,疏而不陋,冲虚简静,妙粹灵通,其可比于全德君子矣”。(李衎《竹品谱》)笔者当然未敢妄言乐彬画墨竹已臻于至境,但笔者以为,作为今人,乐彬所寓寄的审美理想和精神指向,与古人并不隔膜,只是对于所谓全德君子,很可能赋予了新的诠释和理解。乐彬所画墨竹,或配以奇石,或于岩罅石隙与兰蕙同生共长,则显然是对郑板桥佳构的追躡,因而隐隐然不无人生的意蕴,也是我们可以领略到的。

乐彬的山水画,以水墨之作居多而绝少设色,这与他喜画墨竹,可能在情性上也存在着共通之处。而岗峦叠峰的构图形式,则或隐或显,似可寻绎到来自于元代黄公望、倪云林以至明清的沈周、文征明、八大、渐江等的蛛丝马迹,这也透露出了乐彬在走近传统方面的认真和努力。至于笔法的仿效,则含茹了古人柔而不弱、刚而不强的绪余,也显而易见。据此,如果说,乐彬山水画的笔法或多或少也仍有他自己的一点点特点的话,那么笔者以为,运笔走线的舒徐和缓、不躁不厉、神闲气定,基本上便是乐彬的笔法形态,它们文气透发,静气内敛,也有理由值得称许。

说到静气和静,笔者常想,这也许是中国山水画独具的文化哲学属性,自古以来,以空山不见人的静境示人的山水画,都有可能成为老子所谓“守静笃”“静为躁君”以及后世各言“宁静致远”的形象化注脚。乐彬的山水画,其画境的营造,也常呈现为一种静谧的格调和空气感,这与他静气内敛的用笔,恰好是相得益彰的互契和融会,因而扫却了庸俗和迂腐气,而自有品味在。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -