今年是林超先生诞辰115周年,北京大学为林超先生举办铜像揭幕纪念活动。千里之外的揭阳乡亲闻知这一学术盛宴,欢呼雀跃、奔走相告。

揭阳是一座感恩的城市,传承着感恩的文化,孕育着一代又一代爱国爱乡、开拓进取的感恩子民,林超先生就是千千万万优秀揭阳儿女中的杰出代表。

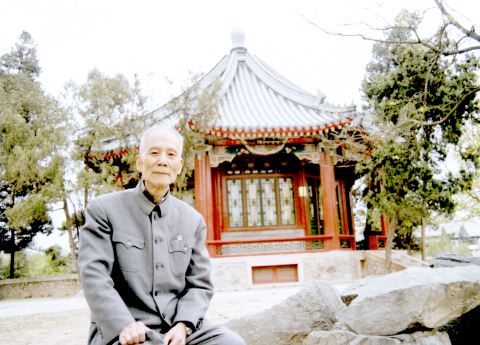

林超(1909~1991),字伯超,广东揭阳人,教育家、地理学家,中国地理研究所原所长,联合国教科文组织高级顾问,中国地理学会走向世界第一人、世界第一高峰珠穆朗玛峰正名人、中国综合自然地理学奠基人、中国人文地理学开拓者、《中国大百科全书》地理卷主编,北京大学地理系博士站、博士后流动站创建者,北京大学、清华大学、中山大学等6所名校教授。

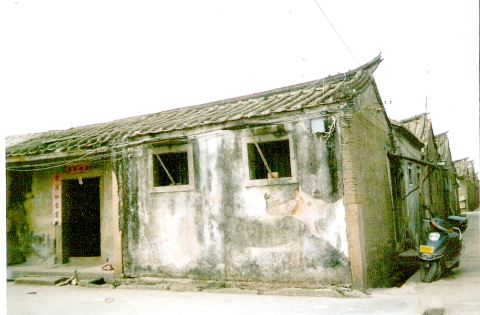

林超纪念中学。林碧鸿 摄

林超先生江夏村故居。

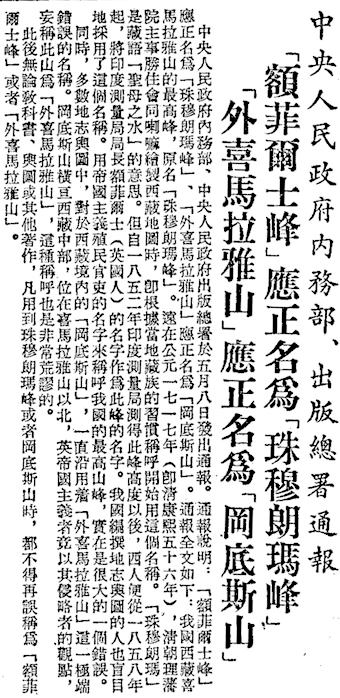

1952年5月8日,中央人民政府内务部、中央人民政府出版总署联合发表通报,将“额非尔士峰”正名为“珠穆朗玛峰”,并将藏语发音Qomolangma定为标准拉丁文地名。

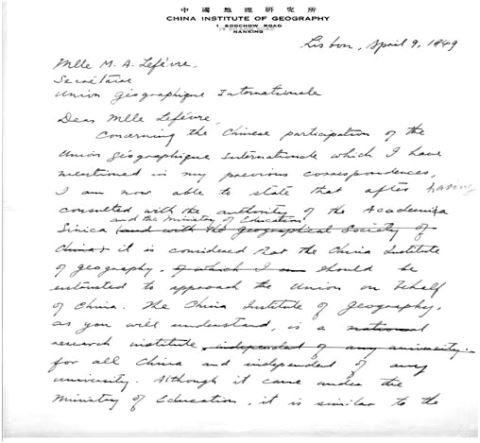

1949年4月9日林超先生向国际地理联合会(IGU)秘书处递交中国申请的手稿。

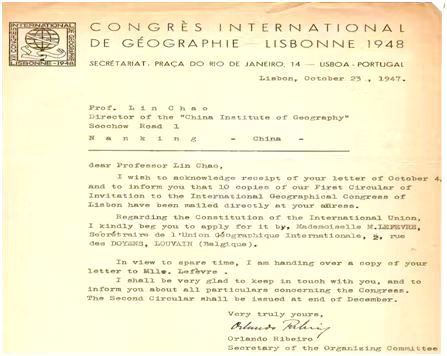

国际地理联合会(IGU)第16次世界大会组织委员会秘书Orando Rabeilo先生1947年从里斯本发给林超先生的信。

2016年林超地理博物馆年会在揭阳市举行。林超博物馆与中国集邮协会联合发行《林超地理博物馆2016年纪念封》。

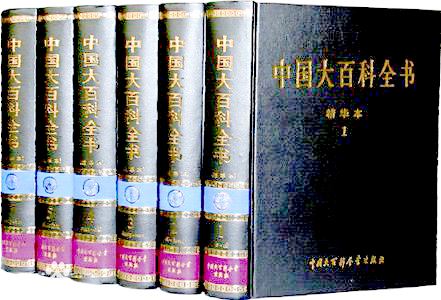

《中国大百科全书》是我国第一部大型综合性百科全书。

物华天宝,人杰地灵

林超1909年4月13日出生于广东省揭阳县江夏村(今榕城区渔湖街道渔江村)。

揭阳是南中国一个山川毓秀、稻海飘香、水美鱼肥的水乡,渔湖三面环江,被榕江南、北河环绕,形成“双江夹一龙”的独特地理景观,并汇聚了揭阳古八景中的“两溪明月”、“元塔登高”和“南浦渔歌”三大美景。江夏村便坐落于美丽渔湖之腹地,肇创于明代宣德三年(1428),古往今来兴学重教,人文蔚茂。创乡始祖林西川曾立下家训:“忠孝绍家声,诗书绵世泽;赖有贤子孙,斯文重出色。”明天启年间(1621~1627),乡人林春泽设立“书田”,奖励高中科第的乡人读书上京路费之用。清乾隆四十九年(1784),乡人林懋烈被钦赐都察院右都御史;雍正年间(1723~1735),林邦杰出任广西苍梧县令等等。民国期间,更涌现出一批杰出的人才,服务于祖国各个领域。据《渔湖镇志》记载,民国时期渔湖出了61位大学生,11位留学生,仅江夏村就有22位大学生、7位留学生。近现代江夏村更是名流辈出,有地理学家林超,画家林寒风、林受益,教育家林建中,文学家林辛冰,医学家林茵、林起、林谷辉,林业学家林越,农学家林榕辉,电子学家林浩波,种子学家林昭荣,实业家林振声、林炳绍、林运光,侨领林东岩、林荣森、林趁、林勋哲,国际货币基金组织林立,等等。

书香门第,人才辈出

林超的家庭是诗礼传承、充满大爱的书香门第,家庭环境的熏陶深深地影响着他的一生。

祖父林奕德(1865~1941)。1902年在江夏村创办“养蒙学校”,是渔湖第一所初级学校,开创揭阳现代教育风气之先。

父亲林建中(1883~1948)。教育家、林业学家,揭阳真理学校首任华人校长、岭南大学校董会总干事、潮州大学(筹建)常委,是潮汕地区第一批剪辫子、第一个开办国语学习班的人。林建中早年就读广州岭南大学(中山大学前身),在校期间受岭南大学校长钟荣光赏识,被举荐追随孙中山先生加入同盟会,被委任为潮汕地区筹饷委员。

岳父邓培(1883~1927)。中国共产党的杰出工人运动领袖,中国共产党第三届、第四届中央候补委员,是我国唯一一个受到列宁接见的工人代表。1921年经李大钊介绍加入中国共产党。历任中共唐山地委书记、中共北京区委委员、京奉铁路总工会委员长、全国铁路总工会执行委员会委员长。

长女林云辉,毕业于北京钢铁学院,为中国船舶总公司室主任、高级工程师。20世纪80年代为国营揭阳造船厂的船舶改造升级做实质性贡献,2002年林云辉代表家族将祖居“敬德堂”无偿捐献给揭阳真理中学。次女林京辉,供职北京大学。三女林宁辉,毕业于美国亚利桑那大学地理学专业,获硕士学位。儿子林延辉,获美国纽约市立大学信息管理学硕士学位后回国做贡献。

追求真理,报效祖国

中山大学的杰出代表。林超小学阶段就读祖父创办的养蒙学校,10岁时转学到父亲执教的揭阳真理学校,1926年进入中山大学学习,期间协助德国教授威廉·克勒脱纳完成“大理冰期”的研究,引起世界地质学界关注。1938年,29岁的林超担任中山大学地理系系主任,为我国有史以来最年轻的地理系主任,为我国有史以来最年轻的地理系主任。1939年林超晋升为中山大学理学院代理院长,时年30岁,被誉为最年轻有才的大学理学院院长。有一年,中山大学同学会在南京召开,时任教育部部长朱家骅在大会中指出:“你们重要紧要的是要充实自己的学问。中山大学学生之中,有两个人值得学习,一个是林超,一个是甘家馨。”

英国利物浦大学第一位地理学博士。1934年林超被录取为中英庚款第二届留英公费生,8月份交通部部长兼中英庚款董事长朱家骅在南京接见林超。1938年林超获英国利物浦大学第一位地理学博士,其博士论文《南岭地理特征及其中国地理区划之意义》为我国最早用现代地理学观点研究区划的文献之一。1945年英国文化委员会驻华代表、著名地理学大师、利物浦大学教授罗士培在中山大学演讲时表示:“我很高兴,中国是一个伟大的国家,中大是一个伟大的学校,这里有一个学生叫林超,是我的学生,非常杰出,你们应该骄傲。”英国利物浦大学教务长称赞林超是利物浦与中国合作的开端。

中国地理研究所创办人之一。1940年林超参与创建中国地理研究所,为中国地理研究开创时期有突出贡献的功勋专家之一。参与创建《地理》杂志和《地理学报》杂志,是这两个地理界权威杂志创刊号出版委员会委员。主编出版《中国地理》(英文版),他领导同仁完成了“乡土地理调查手册”,这是近现代地理学史上第一个地理调查标准。1947年年仅38岁的林超担任中国地理研究所第三任所长,截至目前,他是中国地理学发展史上最年轻的地理所所长。拥有36个博士学位头衔、被誉为民国德才兼备第一人的北京大学校长胡适,1948年在一次会议上说:“要问地理,我不懂,去问林超。”

中国人文地理学和综合自然地理学奠基人。1940年以后林超专攻人文地理,在人口地理、聚落地理、政治地理、经济地理等方面皆有建树,成为中国人文地理学的开拓者。林超在任中国地理研究所所长和人文地理研究组组长时,踏遍四川盆地、大巴山、嘉陵江流域等17个县,徒步4000多公里,撰写《嘉陵江流域地理考察报告》并附绘制344幅图件,距离闻名遐迩的克里斯勒“中心地”理论只有一步之遥,被誉为“抗战时期中国地理学的代表作”。

林超是我国最早研究综合自然地理学的学者,他最早提出“Integrated Physical Geography”的译名和综合自然地理学的概念,并带领一批人探索研究这门科学。因此,他被公认为中国综合自然地理学的奠基人。1954年林超编写大学教学使用的“中国自然地理区划大纲”,成为我国历史上第一个自然地理区划方案。1965年林超提出开展土地类型研究的理论,发表《北京山区土地类型研究的初步总结》,为我国最早结合区域开展的土地类型调查制图提供一个范例。在区域自然地理研究方面,林超主撰的《中国自然地理·总论》曾获中国科学院科学进步一等奖。中科院地理所原所长黄秉维院士称:“林超先生是志切为祖国,为人民,终生为地理学研究与地理教育而殚精竭虑的‘谦谦君子’。”

中国地理学会走向世界第一人。1949年4月,林超以中国代表团团长和中国地理研究所所长的身份出席在葡萄牙首都里斯本举行的国际地理联合会第十六届大会,他代表中国地理学会申请加入国际地理联合会获得批准,从此中国成为国际地理联合会的正式成员,中国地理学会走向了世界。“林超先生是中国人文地理学、综合自然地理学和景观生态学的开拓者,他在军事政治地理学、人文经济地理学、综合自然地理学、景观生态学、地球信息科学、地理教育学、地理学科技外交等一系列领域中,均为国家培养出一大批成就卓著的接班人。”林超的学生刘闯教授接受《科学时报》记者采访时说。

珠穆朗玛峰正名人。1950年林超对我国西藏喜马拉雅山脉上的世界最高山峰名称进行调查研究,发表震撼中外的论文《珠穆朗玛的发现与命名》。教育家、国务院副总理黄炎培致信林超说:“此文是有益于世道之作。”褚亚平主编的《地名学论稿》,把此文列为地名学研究的重要实例。1952年5月8日,中央人民政府内务部、中央人民政府出版总署联合发表通报,将“额非尔士峰”正名为“珠穆朗玛峰”,并将藏语发音Qomolangma定为标准拉丁文地名。

北京大学地理系博士站创始人。林超1952年聘为北京大学教授,1984年创建北京大学地理系博士站,1989年创建北大地理系博士后流动站。培养的第一位博士生姜春良为中国人民解放军第一位现役军人博士,现为中国人民解放军少将、全军军事地理学会理事长。第二位博士生刘闯为世界第一位斩获科技数据奖的女科学家,1997年在北京大学设立林超地理学奖学基金。第三位博士生傅伯杰为中国科学院院士、中国地理学会监事长、国际地理联合会副主席。在北京大学,林超先生与侯仁之、王乃梁并称北大“地理三老”。

主编《中国大百科全书》地理学卷。1978年国务院决定编辑出版《中国大百科全书》,并成立中国大百科全书总编辑委员会,林超受聘为《中国大百科全书》地理学卷主编。《中国大百科全书》地理学卷共收录条目909个,插图632幅,计147万字。内容包括自然地理学、人文地理学、历史地理学、区域地理学、地图学、地名学、方志学和地理学史,该卷尤其注重反映了地理学计量化、生态化和人文化的发展方向。

情怀故里,继往开来

作为揭阳走出去的游子,林超对家乡和家乡人有着极深的感情。林超认为,家乡培养了我,未能直接为家乡做贡献,应当存一颗感恩的心,充满感情地为家乡发掘、培育和造就更多的人才。

特约修纂《潮州志》地理篇。林超情怀故里、热爱家乡。在1947年任中国地理研究所所长之时,适逢潮汕地区编修地方志,林超主动与修志办联系,并成为《潮州志》地理篇的特约修纂。编修《潮州志·地理》时,由于历史资料记载不详,潮汕的地质情况不明确,编纂地理志遇阻。1948年时任《潮州志》主编的饶宗颐教授致函林超,商议潮汕地理概貌调查事宜。经林超推荐,中央研究院研究员、地质专家陈恺南下汕头,负责潮汕地理概况、地质矿产调查工作。同时,交代时任揭阳真理中学校长的二弟林越配合协助饶宗颐教授对揭阳地理地质的调查工作,使《潮州志·地理》得以顺利修编。

为家乡学校题名。1986年家乡江夏村新建学校,村委会及敬老院诸多耆老写信请林超为学校题名。林先生欣然应诺,请著名书法家黄苗子为新校“渔江初级中学”题匾。现在我们潮汕地区的地理概况就是林超当年派员测绘的。

为家乡敬老院赋诗。1987年,江夏村筹建敬老院,林超得知后甚为欣喜,思乡爱乡之情一并涌上,随赋诗为贺以表赤子之心,并请书法家谢冰岩书写。诗云:少饮渔湖水,老居北京城。青春恨聚少,白首更情深。阵阵南飞雁,悠悠游子心。何时归故里?相见话升平!

林超精神,激励后人

1997年,北京大学设立“林超地理学奖学基金”,嘉奖品学兼优的北大地理学子。2011年,国际地理联合会、国际科学数据委员会和中国地理学会联合签署协议,共建“林超地理博物馆”,国学大师饶宗颐为该馆题名。2016年,中科院地理所、中国地理学会在揭阳设立科教基地。2021年,北京大学设立“林超青年学者”学术荣誉称号。

2022年8月,在林超故乡广东省揭阳市创建“揭阳林超纪念中学”, 该校汇集优秀师资力量,优化办学环境,提升教学质量,致力将该校打造成为一所具有影响力、辐射力、引领力的高水平初级中学。学校现有教学班32个,学生1650人,教职员工145人,拥有一批爱岗敬业的名师、名班主任、学科带头人。学校二期工程建设现已全面启动,规划建设教学楼、科技楼、宿舍楼、林超纪念馆、林超学术交流中心共6幢,总建筑面积约1.15万平方米,预计投资8000万元,建成后新增学位960个。学校以“承林超精神,育经纬英才”为办学理念,努力建成凸显自然地理学科优势的优质特色学校。

2023年4月,揭阳林超纪念中学举行揭牌典礼,北京大学、中科院地理所、中国地理学会、林超家属学生和地方领导200多人出席庆典活动,该校成为全国第一所以林超先生名字命名的学校。

撰稿:林永信 林晓馥

图片资料除署名外,均由林永信提供 |

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -