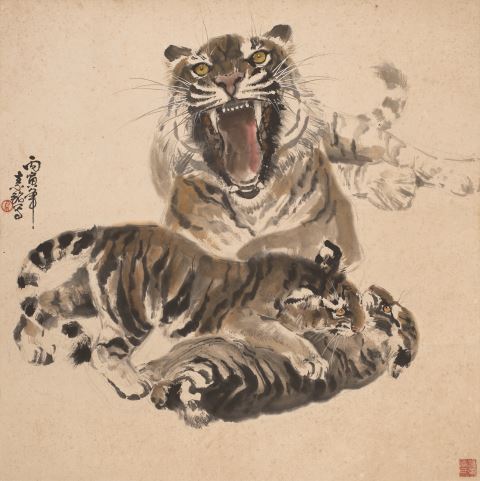

天伦

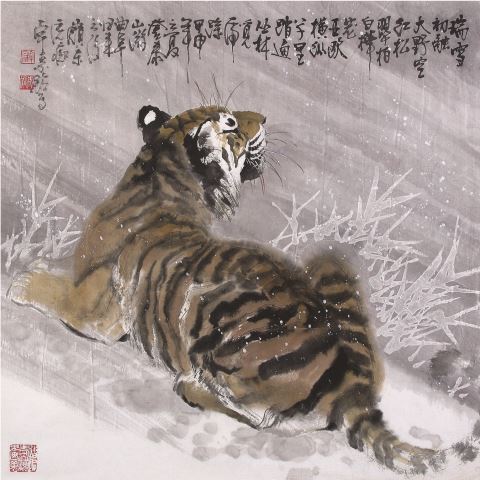

他日兴风

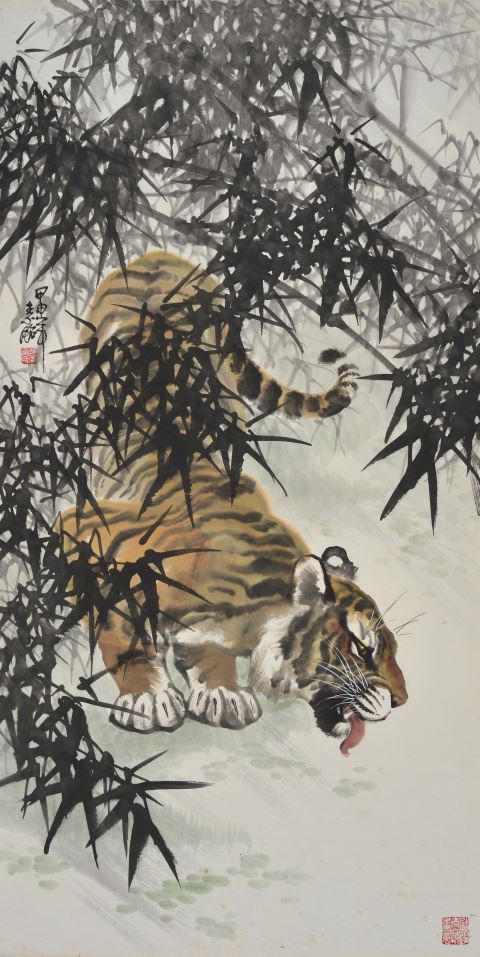

疾风

竹荫

□记者 黄丽丽

踏月寻踪至雨林,凌霜觅迹雪原深。

明知幽壑潜凶险,偏向虎山酬顽心。

《虎山行》一诗是画家卓素铭为创作野生猛虎之艺术,而不远万里寻踪的心路写照,也是其在艺术道路上不畏艰难险阻、不断进取的生动诠释。年少时,他为观察“虎”的习态,一路步行跟随马戏团宣传队;青年时,除了常常前往动物园写生,他还到野外有老虎出没的地方采风创作,为的是使作品更具表现力和感染力,著名美术家谢海燕称其为“虎痴”。卓素铭擅画动物,尤专攻于画虎,兼研其他各类题材,且秉承“一世兰花半世竹”,将写兰画竹作为日课习之练之,这令他在画各种环境中的猛虎时信手拈来。

记者:卓老师,请谈谈出身于美术家庭对您艺术成长的影响。

卓素铭:揭阳被誉为“国画之乡”,历代名家辈出,孙裴谷、林天均、谢海燕、黄独峰、郭笃士、孙星阁、白丁、林受益、林逸等揭籍名家都集聚于榕城古城,这里的画家密集度可与福州的三坊七巷相媲美。我的父亲卓哲生在20世纪30年代与刘昌潮、王兰若、许其高、范昌乾、孙文斌同期拜揭阳老辈画家孙裴谷为师,其后一生在潮汕地区的学校任美术教师,国画之乡和家庭的艺术氛围对我影响极大。生于斯长于斯,美术之家的优势在于可欣赏名家书画,且父亲往来友朋均是艺道同行,他们闲暇之余经常结伴作画交流,促使我从小就走上艺术之路,也懂得读万卷书、行万里路的重要。

记者:您擅画动物、花鸟、山水,尤以画虎驰誉海内外,探索动物这类较少人涉猎的国画题材,其原由是什么?如何形成鲜明的绘画语言?

卓素铭:我自幼学素描、速写,具备西画扎实的基本功是我能够在传统国画题材如山水、花鸟虫鱼、梅兰竹菊之外,拓展老虎、孔雀等各种飞禽走兽新题材的前提。童年时期听很多关于虎的故事,其无坚不摧的精神令人震撼和敬畏。我常到动物园写生观察,对虎的解剖结构及其喜怒哀乐、坐、卧、扑、食、舔毛、戏子、打斗等一系列动态有深入的理解。为进一步了解虎的生存环境,我曾随导师北上西伯利亚莽莽雪原,南下西双版纳原始雨林,夜宿傣家竹楼,卧听猿啼虎啸……熟能生巧,终于对画虎的构图、技法、动态、立意各方面渐渐形成自己的风貌。我摸索了一套方法,以没骨法分块面写出猛虎的动态结构,表现虎的筋骨与力量,然后在半干湿时,以浓墨勾勒破色,以彪纹的粗细、正反、疏密强化虎的造型结构,虎头等关键部位则认真刻划,最后用鼠须笔挑出猛虎的胡须和眉毛及点睛。除表现猛虎的雄威之外,我特别注重表现母子虎间的亲情,表现鲜为人知的动态情感,同时也希望唤起人们对保护生态环境的重视。

记者:国画以动物为题材的创作较少,您在这方面有丰富的经验,对想往这方面发展的年轻画家有什么建议?

卓素铭:基础阶段,需学习素描、速写培养造型能力,临摹这类题材的经典作品,学习前人经验,以及在写生中观察、了解动物的习性,与擅长这方面题材的专家交流学习。创作阶段,需将已学技法、造型、表现形式不断总结、思考,画出自己独有的风格,这需兼修书法、诗文等。国画是文化底蕴和审美追求的呈现,书法有助于创作者更好地运用笔墨,如线条的流畅与变化、墨色的浓淡与干湿。在国画中,画面往往与诗文相互映衬、相得益彰。通过诗词的引导和启发,国画创作者能够更好地把握画面的主题和意境,使画面更具诗意和韵味。

记者:您在文化部门工作多年,文艺交流频繁,从中对您创作有哪些启示?

卓素铭:揭阳作为改革开放前沿,且揭籍艺术家声名远播,吸引全国各地名家来揭阳办展览。工作期间通过频繁的文艺交流,我零距离接触国内外大量名家,他们的创作理念、艺术形式各具特色,激发了我的创新思维,丰富我的创作思路和表现手法,使我进一步思考艺术的社会责任和影响力。我在创作中广采博取,更加注重国学、跨学科的学习,以及中西兼容的思维方式,探索如何在题材、立意、形式等方面不断出新,展现国画的笔墨精神和时代价值。

个人简介

卓素铭,1949年出生于揭阳一个丹青世家。幼承家学,后又得王兰若、刘昌潮、林逸、林受益等名家及当代艺坛名宿王学仲教授悉心教益。揭阳画院首任院长,曾任揭阳市文联副主席兼秘书长。1990~1992年深造于广州美术学院中国画硕士研究生班。其各类题材皆涉,尤以画虎驰誉海内外,王学仲曾评价道:“绣虎能手,山君真相。”

“一家之言

一位成功的画家应读万卷书,行万里路,中西合璧,广采博取,熔于一炉。学好传统笔墨只是第一步;推陈出新,博而能专,精不偏废,画出自家题材、自家风貌;注重人格修养,兼攻书法、哲学、历史、诗词、艺术理论……多才多艺方称得上有成就的大家!

——卓素铭

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -