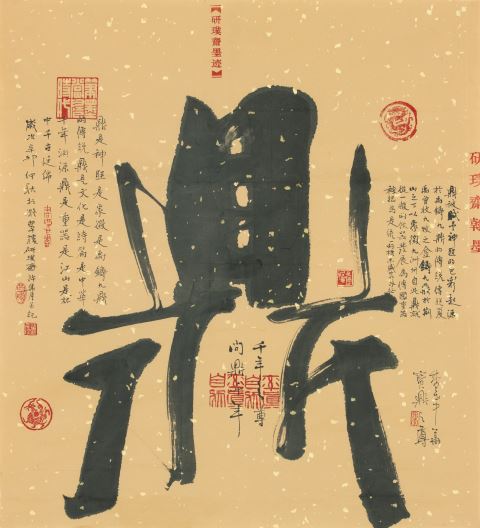

鼎

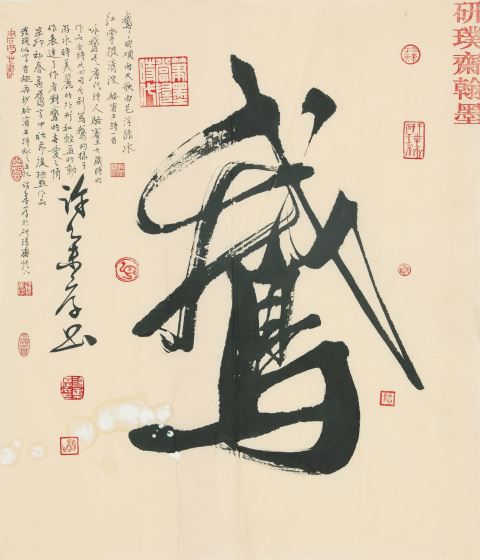

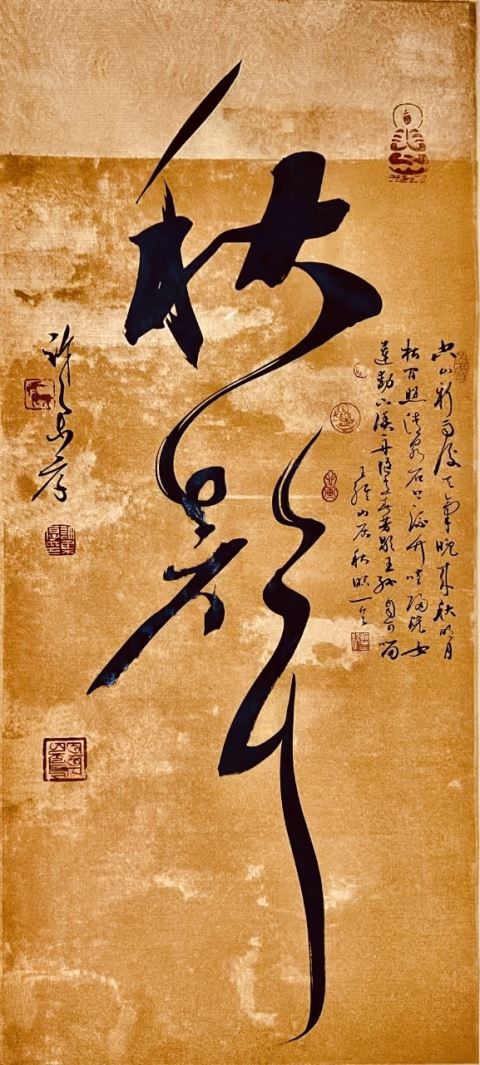

鹅

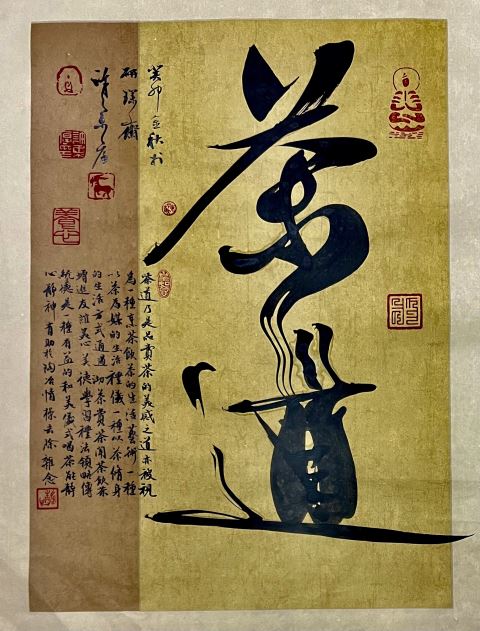

茶道

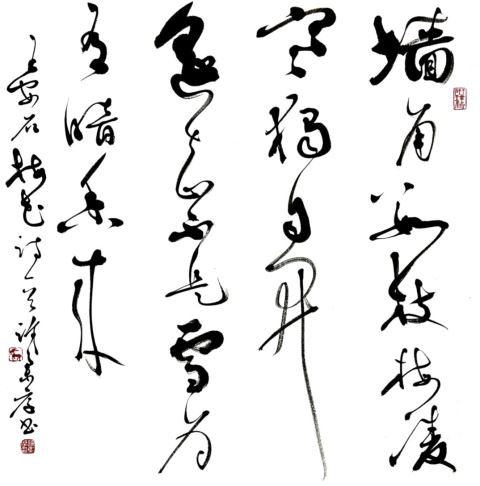

《梅花》

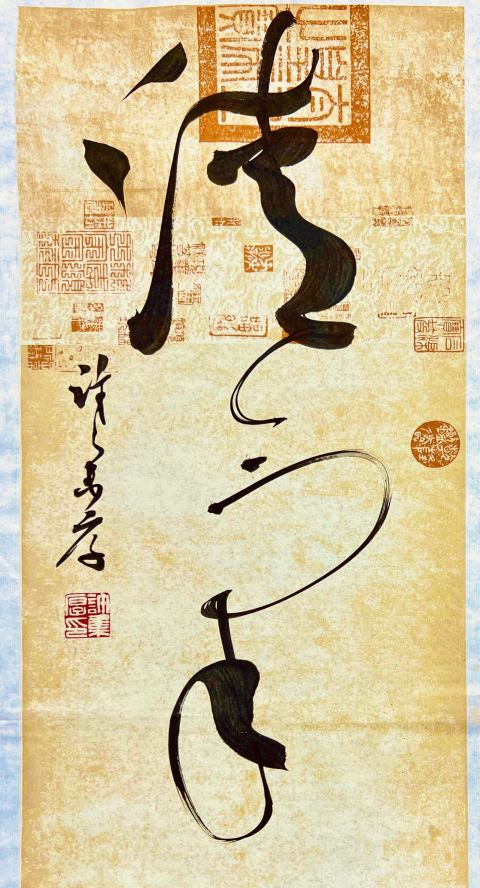

清气

秋声

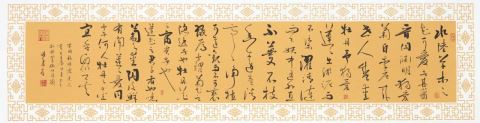

《爱莲说》

双溪明月石刻

塘埔湿地公园石刻

□记者 黄丽丽

漫步双溪明月公园,听风赏景品翰墨,石刻上镌刻着“双溪明月”四字以及咏赞奇景的古诗,其秀逸俊迈的字体令人沉浸其中;迈进揭东区义顺十八乡抗日旧址,石部洋大观楼正门顶上镶嵌的“大观楼”石匾,雍容端庄的字迹诉说着往昔峥嵘岁月;青山绿水间,悬挂着“清风亭”牌匾的亭子里,民众品茗对弈;刻于校园壁上的“兴学育才”大字,伴随着朗朗书声弘扬着尚学重教理念……耳熟能详的书法作品为这些场所赋予更深层的含义,它们皆出自同一人之手,他就是揭阳知名书法家许集厚。

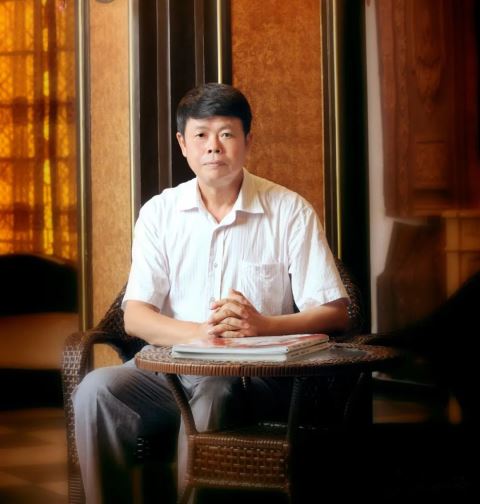

许集厚以墨寄兴,以笔抒写着这片土地深厚的文化底蕴与人文情怀,他数十年深厚积淀的书法艺术成果,是他在艺术道路上留下的印记,更是历史文化传承的见证与彰显。

记者:许老师,您的书法可谓是家喻户晓,能和我们聊聊您的书法渊源吗?

许集厚:我的父亲是一位精通古文书画的乡里文化人,在他的熏陶之下,我自幼临摹柳公权的楷书字帖,勤学不辍,及至高中时期,我的行书作品在学校的书法比赛中获得一等奖,并被选送至揭阳县文化馆展出,这极大地激发了我学习书法的热情与动力。1976年入伍服役时,我订阅《书法》《书法报》,注重理论学习和研究,1983年在海南军区举办的“军地两用人才成果展”中,荣获书法项目第一名。1986年转业后,我业余时间专注于书法艺术技法的研习,对二王书法、孙过庭《书谱》、米芾、黄庭坚行草书以及汉碑《张迁碑》和魏碑《张猛龙》等都进行了深入的学习和探索,作品接连在全国及省级书法大展中入选,让我信心倍增,从而稳步迈向书法艺术的康庄大道。

记者:您坚持临帖、重视楷书,擅长草书和榜书,前两者对后两者的创作有哪些益处?

许集厚:清代冯武在《书法正传》中阐述道:“真如立,行如行,草如走,未有未能立而能行,未能行而能走者”,此言揭示书法学习之循序渐进的道理,我深感认同。要学好书法先学楷书是必要的,以楷书作为根本,先立大体,稳定根基。但是专精楷书一种书体亦非上策,还应参学行草书。行书的飞动、草书的纵逸,能使楷书在端庄的基础上增添几分生动与趣味。在书写中,我学唐人楷书之精妙,也学魏碑(楷书)之雄浑,在楷书创作中融入行草书笔意,使我的榜书作品呈现碑学的庄重古朴,行书、草书的流畅与灵动,形成碑帖融合的特征。

记者:您探索一笔字、大字创作,有什么心得与大家分享?

许集厚:唐代张彦远《历代名画记》谈论东晋王献之继承东汉张芝“一笔而成,气脉通连,隔行不断”的风格,世人称之为一笔书。我主要还是从张旭、怀素、黄庭坚和王铎的狂草书法获得启示,提炼草书连绵不断、摇曳多姿的特点,这是艺术成分较高的创作。我创作大字作品草书占少数,往往倾向采用大众易看的行楷书体,诸如“鼎”“龙”“归园”“鹅池”……并以蝇头小字题写这些字词的来源、典故以及个人感想,既从章法的形式感作新尝试,又展现优秀传统文化之博大精深与源远流长,让更多人进一步了解传统文化的魅力与内涵。我通过不断锤炼基础,持之以恒地探索,力求寻找一条既符合个人特色又能够传承文化精髓的艺术道路,在书法艺术的创造性转化过程中,传承发展这份宝贵的文化遗产。

记者:您还擅长栽培盆景,盆景与书法都被称为线条艺术,这对于“书肇于自然”的书法实践,应该是相得益彰的,请谈谈您的理解。

许集厚:书法和盆景在艺术形式和创作理念上有许多相似之处,能够相互影响和借鉴,两者都追求形神兼备的艺术境界,特别是线条质量,书法的笔画和盆景中的枝干在形态上有着异曲同工之妙。“书肇于自然”蕴含对于自然之美的崇尚与追求,强调书法与自然内在关联,从而淡化人的作用,道法自然,避免矫揉造作的书写,这是艺术的高境界追求。

记者:要想在书法艺术的道路上走得更远,还需具备超越单纯书写技巧之外的修为与素养,请跟我们分享一下您的感悟和思考。

许集厚:思考感悟,避免惯性书写,才能跳出固有思维模式,将自己的思考融入创作,同时,学习并内化理论知识,深化对美的感知与理解,潜移默化中提升审美。精益求精,意味着不断尝试,是艺无止境的彰显。而字外功夫的修养,则更多地体现在对优秀传统文化的深入学习与汲取。“腹有诗书气自华”,书写者的文化底蕴与修养,往往能在其字里行间不经意间流露出来。通过对经典文史哲作品的研读与领悟,创作的书法作品将更可读可赏,文墨同辉。

个人简介

许集厚,揭阳人,中国书法家协会会员,广东省书法家协会(第五、六届)理事,揭阳市书法家协会名誉主席(第二、三届主席),揭阳市青年书法协会名誉会长等。有《许集厚书法》《许集厚钢笔书法》《许集厚书法作品选》《笔歌墨舞——许集厚书法集》《四字吉语》等书法作品集。

“一家之言

书法创作重传统,也重创新。让雅俗共赏的作品,走进寻常百姓家。

——许集厚 |

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -