在榕城区中山街道东门社区陈泰兴,除了一代陈秋启、二代陈瑞芝被载入清光绪《揭阳县续志》,第三代的陈一铭,也是一位历史名人,他也因军功被提拔至总兵的官职,而他的名字更在潮汕一些陈氏宗祠里出现,以他名字所立的“御赐荷包赏戴花翎”的牌匾,被悬挂到祠堂大梁上,成为陈氏宗亲的荣耀。

2025年春节过后,我们“行走绿廊,感受水城文化”采访组来到陈泰兴,探访陈一铭这一揭阳“输出”优秀军官的历史。

□记者 蔡逸龙

潜心六韬,喜爱习武

陈一铭故居位置图。阿 龙 制图

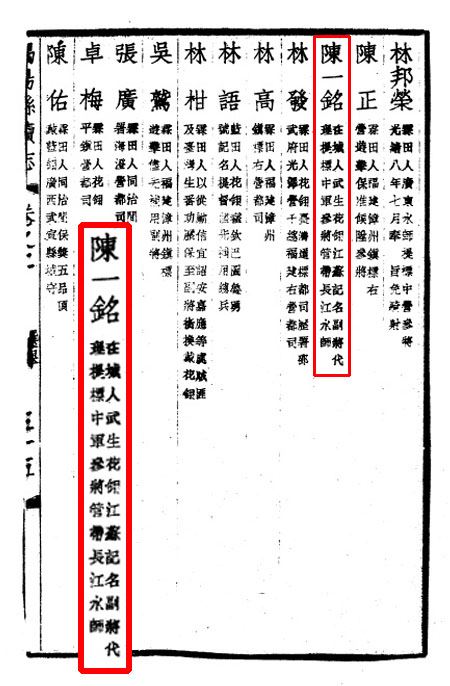

清光绪《揭阳县续志》陈一铭履历。阿 龙 截图

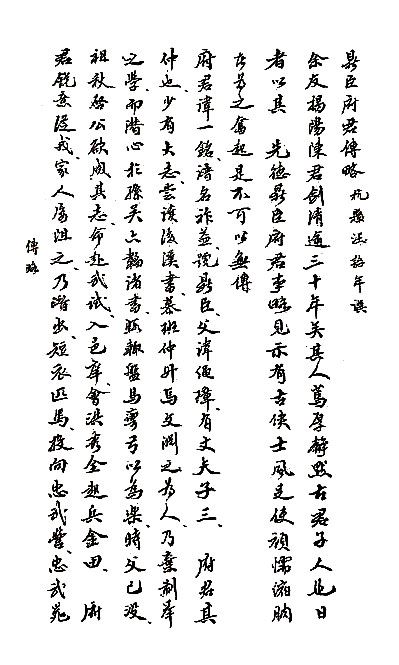

1928年《揭阳陈氏陈泰兴族谱》“陈一铭传略”。阿 龙 截图

清光绪十六年(1890)修《揭阳县续志》在卷二“选举”中的“军功”一节有陈一铭的名字,词条下面仅列以下27字:在城人,武生。花翎。江苏记名副将,代理提标中军参将管带长江水师。

《揭阳县续志》成书的时间为光绪十六年,时陈一铭仍健在,编书者遵循中华几千年编史“生不入传”的传统,没有在人物传记中给他立传,也因此,他的名字才以27字的方式留存于“军功”一节中,这种方式与今天地方志在人物传之外编写的“人物简介”异曲同工。好在,地方谱牒载录了他的事迹,补充了地方志没能补上的一笔。

我们在1928年编撰成册的《揭阳陈氏陈泰兴族谱》查阅到“鼎臣府君传略”,鼎臣是陈一铭的字,族谱是他的儿子陈世邈主编的,因而称其为府君。这个传略详细记载了陈一铭的历史。

陈一铭(1827~1891),字祚益,号鼎臣。陈泰兴一世祖陈秋启(可回看本系列第214站)长子陈绳璋的次子,即为陈瑞芝(本系列第215站)的侄子。他少有大志。尝读《后汉书》,慕班仲升、马文渊的为人,遂弃科举之业,而潜心于孙吴六韬诸书,闲时即盘马弯弓以为乐。

道光二十五年(1845),陈一铭19岁,他的祖父陈秋启为成其志,命他赴武试。其时,他的父亲已去世,他即依祖父之命,参加武试,最终,“以武生列名邑庠”。

沙场立功,上海疗伤

道光三十年正月十四日(1850年2月25日),道光帝去世,第四子爱新觉罗·奕詝继位,史称咸丰帝。这一年的腊月十二月初十(1851年1月11日),洪秀全在广西桂平县金田村(今属贵港桂平市金田镇)发动起义,南方为之震动。

消息传到揭阳,作为武生,陈一铭立即锐意从戎,以保护国家。春节过后,他的家人多方阻拦,不让他离家。他遂于半夜中潜出,短衣匹马,投向清朝广西大营。其时统军者为广西提督向荣,见到陈一铭时,十分器重,旋即让他带领潮勇。

咸丰二年(1852)二月,陈一铭带潮勇克复了永安州(今广西梧州市蒙山县蒙山镇),获得六品翎顶,后随军固守桂林。四月,太平军撤去,桂林解围。一铭以千把拔补职务随征湖南。当年十月,一批受伤潮勇遣散回籍,一铭负责带队送潮勇回乡,才有机会与家人短暂团聚。

咸丰三年(1853)春节刚过,陈一铭立即返回军营,带领在广西立下战功的潮勇随征江南,其后由湘鄂辗转至江左。这一年九月,他的二儿子陈世绶出生,第二年十二月,祖父陈秋启去世,他都因为作战在外,没能回乡。

咸丰五年(1855)正月,清军克复沪城(上海城),清廷赏陈一铭戴蓝翎并赏给荷包,以都司补用随江苏巡抚吉尔杭阿进攻镇江。

咸丰六年(1856)三月,清军克复多处被太平军占领的地方,陈一铭受赏换花翎并赏给奖武金牌。四月,清军北上高资(今江苏省镇江句容市)被围,粮尽援绝,江苏巡抚吉尔杭阿战败自尽,清兵惊散。当时一铭大腿枪伤严重,而周围仅剩8人。他告诉随从,我就要死了,请你们有突围出去的,告诉道台,使巡抚大人得以归葬,我死也无憾了。这时追兵已经更近,一铭忍痛背起吉尔杭阿的尸体力驰,数里后,由其他人代替,黄昏后隐身道旁草丛中,竟逃过一劫。

任职上海,侦破大案

此后,陈一铭又参加了几场战斗,受伤累累。

咸丰七年(1857)正月,清军在继续进攻高资时,陈一铭右臂受重创,这一次几乎废了他的右臂。不得已,他离开战场,被送往上海就医。在上海治疗了3个月,创伤才开始痊愈。

之后,陈一铭任淞沪洋药税捐总局董事。他革除诸弊,重订新章。规定公事必公开,不得有徇情之举。

在上海任职期间,陈一铭还侦破了几起诱掠人口往外国务工的美英船只的案件,放回被“诱略”者200余人,民众特别制作了“万民旗伞”表示谢意,称赞他是人民群众的保护伞。

尔后,陈一铭积功,仕至提督衔,记名简放总兵。光绪十二年(1886)60岁,因健康原因,命三子世邈仍留上海以料理生母薛氏葬事,自己则带四、六两子世迈和世桢回归揭阳。光绪十七年(1891)病逝,并安葬于揭阳。

陈一铭从青年时期入伍,一步步累建功绩,到最后以总兵记名简放加提督衔,正一品建威将军。而他获得花翎的档案,则简单记载于上述《揭阳县续志》中。但其实,在他从军之后,便于咸丰二年(1852)二月在克复永安州后首次获得六品翎顶,之后在累建功勋时,都会受赏花翎。那么,赏花翎是怎么一回事呢?

荷包花翎,象征军功

普宁市大长陇陈氏始祖祠萃涣堂“御赐荷包赏戴花翎”牌匾。阿 龙 摄

普宁市南溪镇竹浦前寨村的陈氏宗祠思源堂“御赐荷包赏戴花翎”牌匾。阿 龙 摄

在普宁市大长陇陈氏始祖祠萃涣堂的大堂上,悬挂有一块牌匾,上面有金色“御赐荷包赏戴花翎”和“光绪十六年总兵臣陈一铭跪立”字样。同样在普宁市南溪镇竹浦前寨村的陈氏宗祠思源堂,以及洪阳镇宝镜院陈氏祠堂,均有这样的牌匾。

记者查阅清廷历史资料,发现御赐荷包是一回事,赏戴花翎又是一回事。

先说御赐荷包。“太平景象地天交,落拓狂生任笑嘲。到处歌声声不绝,满街齐唱《绣荷包》。”这是清嘉庆十八年(1813)刻本《都门竹枝词》中的一首。荷包在满语中称为“法都”,是装肉干、奶酪等食品用的小干粮袋,为满族人的日常配饰。清中期以后,荷包原有的实用功能逐渐退化,日臻华丽精致。在《清实录》档案资料中,“荷包”一词频频出现,清朝皇帝用它来对大臣表示奖赏和恩宠。

到了嘉庆帝时,更明确提出荷包为年节馈赠之物。在年终岁尾,皇帝会赏给当年度有功的大臣荷包。就是那些驻守新疆等地的大臣没法回到京城,皇帝也会特意赏赐给他们福字荷包。而大臣们也将此视为恩惠,要上折谢恩。大臣们获赏荷包后,还要挂在腰间以示恩宠,以表重视。在清代徐珂所编撰的《清稗类钞》中记载:“岁暮,诸王公大臣皆有赐予。御前王大臣所赐为岁岁平安荷包,……外廷大臣亦间有赐荷包一者,皆佩于貂裘衿领间,泥首(顿首至地的意思)宫门,以谢宠眷。”

再说赏戴花翎。花翎是清朝官员、贵族的冠饰。清制,武职五品以上,文职巡抚兼提督衔及派往西北两路大臣,以孔雀翎为冠饰,缀于冠后,称花翎,除因军功赏戴者外,离职即摘除,花翎有单眼、双眼、三眼(“眼”即孔雀翎毛上圆花纹)之别,除贝子、固伦额驸因其爵位戴三眼花翎,镇国公、辅国公、和硕额驸戴双眼花翎外,品官须奉特赏始得戴用,一般为单眼花翎。

所以,高官和皇亲国戚才有可以获得赏戴花翎,一般的品官是很难获得皇帝赐给戴花翎荣誉的,除非获得特别的功绩。

而得到花翎的方式,又分为赏戴和赏赐两个层面:获得皇帝赏戴者,外出时必须佩戴;获得皇帝赏赐,在特别的场合可戴之外,其他时间可以不戴。两相对比,我们不难发现,赏戴的“荣誉度”要比赏赐高一些儿。御赐荷包,再加上赏戴花翎,说明皇帝的赞赏和恩宠是两层叠加的,获得者就应该是建立大功勋的大臣了。

陈氏祠堂里的这些牌匾之所立陈一铭,记者查阅了光绪年间清廷全国总兵资料,仅有揭阳陈一铭一个。因此,所立者,当为本文所述的主人翁。

家族谱牒,填补方史

陈一铭故居老泰兴。郑楚藩 摄

陈克文(左)接受记者采访。黄伟旋 摄

陈氏泰兴家族理事会会长陈克文认为,陈一铭获得皇帝“御赐荷包赏戴花翎”这样的荣誉,是光宗耀祖的大事情,对于陈泰兴这样的揭阳城旺族来说,是莫大的荣誉,是这一家族继陈秋启、陈瑞芝、陈登榜3人入传于光绪《揭阳县续志》时的又一大盛事。因而,他推断,陈一铭的这块金字牌匾,极有可能最先悬挂于老家陈泰兴的祠堂之上。只是,陈泰兴陈氏宗祠在20世纪50年代以后借用为学校礼堂,尔后又历经“破四旧”年代,祠堂除栋梁屋顶外,几遭毁损。牌匾出现“臣”“跪立”这样的封建字眼,自然是“四旧”的内容,是断然不能留存的,因而,它的消失可想而知。

牌匾所立时间为光绪十六年,其时,是陈泰兴家族的鼎盛时期,潮汕各地陈氏多以陈泰兴陈氏为荣,各地陈氏族亲互相往来,也属人之常情。因而,各地陈氏祠堂“复制、粘贴”这样的牌匾于自家祠堂上,也就顺理成章了。

光绪《揭阳县续志》面世时,陈一铭仍健在,因而没有传记。他详细的事迹之所以得以传世,有赖于1928年成稿的《揭阳陈氏陈泰兴族谱》。这本族谱在第73~90页详细介绍了陈一铭传及其年谱。而传承陈泰兴家谱的文化人,正是陈一铭出生于上海的第三子陈世邈。

陈世邈,字剑清,好读书而擅武艺,曾设镖局于上海香厂五槐树下,人皆称之为“大刀王五”。有古侠之风。后以父命,曾三赴乡试,均未中举,遂绝仕进之意,日以诗酒自娱,好善乐施,活人无数,有乃祖之风。后以家道中落,遂在若干名宦之家教书以谋生。又得挚友李一琴推荐,至汉阳(今属湖北省武汉市)兵工厂为记室(秘书),复被湖北观察使兼海关监督蔡锡勇聘为家庭教师。不久,由人介绍入《中外日报》馆协助笔政。与总经理汪诒年成为挚友。辛亥革命后,入汪颂谷商务印书馆,同时协助交通部文事,兼时事报馆记者。其间曾应从弟耀庭之约,为陈氏思成堂也即陈泰兴家族祠堂族谱的编辑主任。其间深入调查,认真勘订,终于在民国二十七年(1938)得以定稿。嗣因上海沦陷,来不及刊印。后来此稿被收藏进上海图书馆,成为此馆谱稿的重要藏品之一。对于这部志稿的编成,陈世邈也颇为自慰。他曾对友人说过:“此稿虽未臻详备,后有继者,可以此为嚆矢,即令侨居沪渎,不获与故乡父亲子弟相周旋,得此一编,少长咸集,而祖宗邱墓之区,亦复一 一可指,不啻面接其人,身历其境。海涛千顷,云山万重,悉不能生阻力,昔人徒唤纸上之真真。我今可借此谱以通亲亲之雅矣。”论者认为,从这段表白,就已可见其羁旅之感,已于言外见之!

陈世邈一生历经坎坷,从未得志,但不辍诗文之作,虽多散佚,其存世者,编为一集,名《碧芙蓉龛剩稿》,附录于所编《陈氏永思堂族谱》之后,可以被看作揭阳近代的文学代表作。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -