●“行走绿廊,感受水城文化”系列报道(250)

出生于揭阳榕城的革命前辈方思远(1920~2002),1938年投身揭阳青年抗敌同志会,自此开启了波澜壮阔的革命生涯,一生为党和人民的解放和建设事业鞠躬尽瘁。新中国成立后,方思远历任中共揭阳县委常委、粤东行署侨务局局长、中共汕头地委委员等多个重要职务,在不同岗位上为潮汕地方政权建设和党的教育事业做出了卓越贡献,深受广大人民群众的尊敬和爱戴。

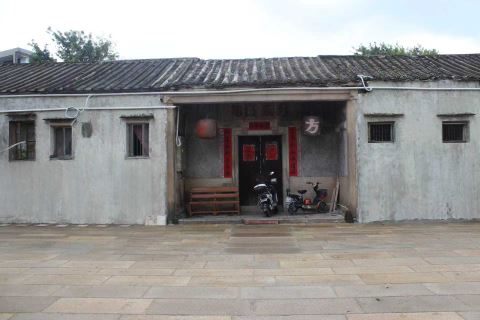

2025年白露时节,“行走绿廊,感受水城文化”采访组踏入榕城区进贤门街道南门社区方思远故居,仿佛穿越时空,重温那烽火连天的岁月,聆听老一辈革命者动人心魄的故事。

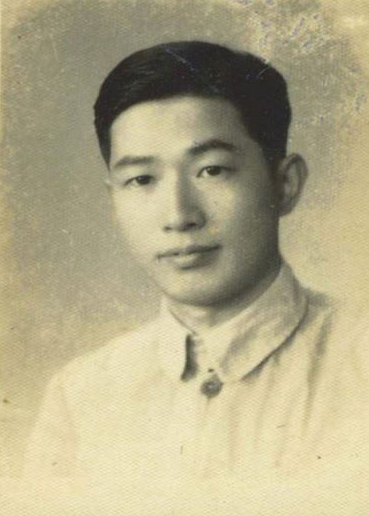

方思远(1920~2002,摄于1950年)。方羽生 提供

方思远故居位置图。阿 龙 制图

方思远故居方厝大院。阿 龙 摄

方思远和爱人江芳。方羽生 提供

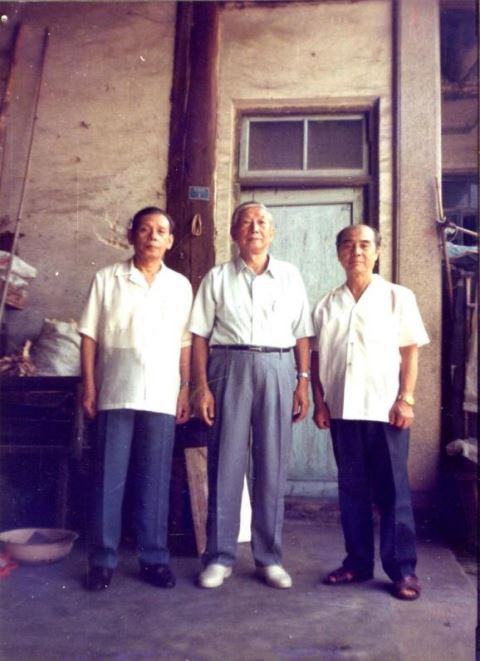

方思远(中)与老战友郑本光(左)、王琳在方家内宅。方羽生 提供

揭东区锡场镇潭王村蓝康红军小学为方思远同志立的塑像。方羽生 提供

方羽生(右)在中山路南门头西侧的利民文具店旧址(修缮中)述说历史。阿 龙 摄

□记者 刘春玉 实习生 林 蔚

热血青年投身抗日救国运动

在方思远之子、华南农业大学退休教授方羽生的引领下,我们来到南门头的一座潮汕传统建筑“四点金”——方思远故居。抬头望去,大门上红色的“旭日东升”四字格外醒目,仿佛在诉说着这个家族的红色基因与革命情怀。

1920年8月17日,方思远诞生于榕城南门头方厝。从小学到初中,方思远与余为龙既是邻居又是同学,他们一同在启蒙小学和揭阳一中接受进步教育,后来都加入了揭阳青年抗敌同志会(可回看本系列第248站)和中国共产党,成为了坚定的革命同志。

1936年,刚刚初中毕业的方思远,便与兄长和弟弟在家族内中厅创办了复兴小学,招收附近数十名小学生,精心培育他们的爱国主义情怀。学生们的爱国热情被极大地激发,爱国主义精神深深扎根于心中。后来,学生黄绍海在1944年12月10日,日军第一次进攻揭阳县城时,英勇地登上揭阳县政府门楼,将日本太阳旗扯下并塞进臭水沟里,其壮举令人敬佩。

1937年,中共韩江工委成立,揭阳党组织得以重建。同年7月7日,卢沟桥事变爆发,全面抗日战争打响,中国共产党向全国发出抗战宣言,揭阳青年救亡同志会也在党的领导下成立。1938年,揭阳青年救亡同志会改名为揭阳青年抗敌同志会。1938年8月,方思远在揭阳简师读一年制师范班,毅然加入揭阳青年抗敌同志会,担任青年委员,负责青年学生的抗日救亡工作,积极组织街头及下乡抗日宣传活动。1940年,方思远光荣加入中国共产党。

方羽生还讲述了一段鲜为人知的故事:“1938年至解放期间,我家榕城南门方厝一直是地下党的重要联络点。揭阳青抗会及地下党的众多同志,如余为龙、刘特慎(可回看本系列第249站)、方树然等,都曾在此来往居住。”抗战时期1944到1945年间,揭阳县委书记陈彬曾在方厝住过一段时间,领导地下斗争,当时方思远的母亲郑爱佳和小妹方思鸣承担了掩护和传递情报的工作。1942年“南委事件”后,地下党负责人方向明亲自将地下党无法销毁的进步书报文件移交至方思远家保存。揭阳沦陷时,方思远冒险将这些文件转移至普宁山前村李齐进家中掩藏,直到潮汕抗日游击队成立,地下党恢复组织活动后,才将其上交归还组织。

团结进步人士共同抗日救亡

在那个艰难困苦的年代,人民生活水深火热,参加革命更是面临着生命危险。但方思远始终坚定地听党话、跟党走,牢记党组织的嘱托,时刻准备着组织和发动群众开展抗日斗争。

在抗日宣传活动中,方思远与众多进步人士结下了深厚的友谊。他与刘特慎、谢芳郁、刘百青等同学建立了同志关系,携手并肩,共同为抗日救亡事业而努力。他还与揭阳简师校长郭笃士(可回看本系列第9站)及其弟郭笃谋、其子郭侠生建立了师生、同学及革命统战关系。在解放战争时期,方思远巧妙利用郭笃谋等策反国民党县政府职员,成功保护了国民党县政府一批档案文件,为人民政府的顺利接管奠定了基础。解放后,他又积极团结郭笃士等进步人士参加县人大,共同为地方建设出谋划策。

方思远在日伪监狱中也展现出了非凡的勇气和智慧。1939年,汕头、潮安、澄海相继沦陷,当时驻汕头的国民党军独立九旅旅长华振中倾向抗日,通过揭阳简师校长郭笃士发动学生参加该旅随军工作队。方思远经郭笃士介绍,得到揭阳青抗会负责人余为龙的批准,前往汕头参加。但不久后就遭遇了“5·19”日军进攻汕头市,汕头沦陷。在撤退途中,方思远与杨泽华、邢子告等人不幸被掳,囚禁于汕头监狱同一监房。

后来,经过汕头当地被俘群众亲属的极力营救,数月后,他们作为错捕的“嫌疑俘虏”被具保释放。在狱中,方思远与邢子告等难友建立了深厚的关系。解放战争期间,邢子告在国民党警察局当警察,他经常为方思远提供消息及情报,两人建立了秘密情报关系。在解放揭阳接管国民党警察局的过程中,邢子告也发挥了重要的协助策反作用。

共同创办蓝康乡中心小学

方羽生介绍说,1940年,国民党掀起两次反共高潮,强行解散了揭阳青年抗敌同志会等抗日团体,同年4月中共潮揭丰边县委和揭阳县委合并,成立新的揭阳县委,由闽西南潮梅特委直接领导。7月在揭阳县委的基础上成立潮揭丰中心县委员会。方思远在汕头出狱后,与谢芳郁、郑诗章一同被组织派往蓝东区潭前王乡,创办蓝康乡中心小学,这一办就是3年。

蓝康乡中心小学在方思远等人的努力下,成为了启迪思想、传播真理、培育英才的“革命摇篮”。在这里,涌现出了一批优秀的党员领导干部,他们为潮汕抗日战争和解放战争做出了突出贡献。

方思远等老师精心培养了王勃(1949年担任潮揭丰边县委书记)、王泽鑫(后改名王彻,离休前是省人大副秘书长)、王期坚、王昌造、王娟、王瑛、王本崧、王思等数10名进步学生及党员。抗日战争时期,方思远以蓝康小学为中心,广泛开展抗日救亡宣传活动。日寇进攻揭阳后,他又积极参加建立潮汕抗日游击队的工作。解放战争时期,又以潭王乡为西南武工区活动基地,发动学生和群众参加对敌斗争,使潭王乡成为潮揭丰边平原红色堡垒之一。

在那个动荡的年代,方思远老师不仅在蓝康小学传播知识,更在学生和人民群众心中种下了革命和爱国的种子。

隐蔽期间执行“三勤”坚持斗争

在隐蔽期间,方思远严格执行党组织“三勤”,即勤学、勤业、勤交友的要求,不畏艰难,继续坚持斗争。

1943年,揭阳县在国民党的反动统治下,政治腐败,汕头又被日军占领,经济封锁严重,还遭遇了春旱,农业失收,灾荒肆虐。反动县长陈署木与奸商裕兴发相互勾结,操纵粮食市场,导致严重的米荒,民不聊生,群众自发发动了“抢米”风潮。与此同时,国民党县教育局与简师、元龙等中小学校长勾结,克扣学生学米,停发教师米薪,引起了学生与教师的强烈不满,群情激愤,全县范围内开展了索讨学米及米薪的学潮和斗争。

方思远秘密组织在简师读书的党员学生王勃、王昌造等人,利用学生自治会的合法组织,团结广大学生群众,向反动校长黄昌祚展开讨还学米的斗争。他又组织元龙小学的进步教师杨法生、杨文香等,团结全榕城的进步教师,向国民党县教育局长蓝名祜开展讨还米薪的斗争。由于斗争策略运用得当,两场斗争均取得了全胜,迫使反动当局如数发还了学生和教师的学米及米薪。这一斗争的胜利,不仅鼓舞了全城群众反饥荒求生存的斗争热情,还迫使反动县长陈署木不得不开仓平粜,以缓和严重的米荒及群众的斗争情绪,陈署木不久后也被迫下台。

1943年,方思远与从潮安逃亡至榕城的失业工人合办“利民文具社”,一方面为失业工人及贫苦学生筹措生活费,另一方面安排失业党员王本嵩以贩卖文具为掩护,进行地下活动及联络工作。后来,他还吸收了因兄长庄修明(可回看本系列第240站)牺牲而失业、家境困难的庄桂佳及工人许炳坤作为利民文具社人员,让他们从事地下党宣传联络工作,直至解放后,他们才转为公开的革命工作。

1943年下半年,方思远与刘特慎、林戈、卓教侯等进步教师,试图利用陈鸿乐与反动分子许统寿争夺北关小学校长职位的机会,安置失业的地下人员。但由于许统寿勾结国民党揭阳县党部,以反动势力强行压制,陈鸿乐最终不敌,北关小学校长一职被许统寿夺走。这一学期,林戈、卓教侯、刘特慎等人遭受失业之苦,只好与在梅县《汕报》工作的谢芳郁联系,通过写文章、刻木刻画投稿于《汕报》来维持生活。

从1943年开始,方思远以郑立仰所开的北马路“荣泰”杂粮商行为联络点,并利用棉湖秘密书店为重庆出售由延安新华日报社出版的《新华日报》等进步书报的条件,与进步教师陈成宪、卓云庵、林济川等人交换阅读进步书报,共同讨论、交流进步思想。

1944年,陈成宪受聘为揭阳一中教务主任,他邀请方思远到一中担任教务员。方思远在校期间,联络了从蓝康小学升学到一中读书的进步学生王泽鑫等多人,经常与他们秘密阅读进步书报,宣传教育学生。他还选择王彻父亲在西马路所开的“健生药房”(可回看本系列第6站)作为地下联络点,此后该店一直作为潮揭丰边县委联络站,直至解放都未被敌人发现。

解放揭阳,迅速接管国民党县警察局

日本投降后,国民党疯狂“围剿”我抗日游击区,逮捕游击队员及地下党员,制造白色恐怖。潮汕地下党奉命将已暴露的党员及“韩纵”队员北撤山东或南撤香港及东南亚。方思远则开始与黄仲斐、林戈、庄承畅等撤退至潮阳、惠来一带,以教书为职业进行隐蔽,后又撤退至泰国,任韩江纵队驻泰国联络处宣传委员,负责联络韩江纵队撤退至泰国各地人员。随后,方思远被委派至潮揭丰边区开辟五房山区根据地,担任五房山区工委书记兼武工队长,同时负责揭阳城内地下党联络和情报及策反工作。在五房山,他与五房武工队长李华和陈实等同志为小北山根据地的政权建设做出了艰辛的努力。1948年10月,他调任县委宣传部长、潮揭丰边区行委副主任。

在这期间,方思远做了大量卓有成效的工作。他为地下党员黄烈明恢复了组织关系,并派其为榕城地下党负责人,发展王琳为党员并成立城内情报站,积极收集敌人情报。他还大力发展城内党团组织,联络进步人士,策反敌伪人员,如国民党县警察局长黄贵通等,并成功诱捕了国民党地方实力派头子林象鼎等。

除了利用原来未暴露的联络点及线索外,方思远还另辟蹊径,将西门郑本光家的米店作为新的联络点,并通过其联络在国民党县政府工作的进步人士郭笃谋、许典诒等,策反国民党公职人员起义,同时保管好档案。他还通过许炳坤等联系在国民党县警察局工作的邢子告,及时获得了国民党谍报队长邱判策划搜捕利民联络站的情报,提前做好准备,使敌人的阴谋未能得逞,利民联络站直至解放都未暴露。

1949年10月19日,揭阳县城内敌人仓皇撤退后,城内情报站王琳迅速将情况报告给潮揭丰边县委。县委经过研究,派方思远率领武工队入城,迅速接管国民党县警察局,维持城内治安及肃敌工作,为揭阳的顺利解放奠定了坚实基础,迎接了南下大军,最终实现了全潮汕的解放。

在社会主义建设中奉献热血与担当

新中国成立前,方思远从1938年8月参加揭阳青年抗敌同志会任青年委员,到1944年任韩江抗日游击纵队第一支队第一中队政治指导员、宣传科长、韩江纵队驻泰国联络处宣传委员,1945年任潮揭丰边区县委委员、宣传部长、武工部长,潮揭丰边区人民行政委员会副主任,为各级地方政权的建立作出巨大贡献。

新中国成立后,方思远1950年任中共揭阳县委常委、首任公安局长,1952年任粤东行署支前指挥部副主任、粤东区贸易公司经理、粤东行署侨务局局长,1954年任中共汕头地委委员、统战部长、汕头行政公署副专员,1957年任中共惠来县委第一书记(兼),1959年任中共潮阳县委第一书记(兼)。

在这些重要领导岗位上,他深入基层、密切联系群众,全面了解地方发展实际情况,因地制宜制定发展策略。无论是推动农业生产发展、改善农村基础设施,还是统筹地方经济建设、关注民生福祉,他都亲力亲为、真抓实干。在他的带领下,当地干部群众齐心协力,在经济发展、社会建设等方面取得了显著成效,进一步巩固和发展了地方政权建设成果,为地方长远发展奠定了坚实基础。

1963 年,方思远的工作重心转向教育领域,他出任暨南大学政治部主任、党委副书记。从此,他便与党的教育事业结下了不解之缘,将自己的热情与智慧倾注到培养社会主义建设者和接班人的伟大事业中。在暨南大学任职期间,他高度重视学校的思想政治工作,始终坚持正确的办学方向,注重培养学生的爱国主义精神和社会责任感。他积极推动学校师资队伍建设,关心教师成长与发展,努力营造良好的教学科研氛围,为暨南大学的发展注入了强大动力。

1975 年,方思远调任广东师范学院党委常委、革委会副主任,后任华南师范学院、华南师范大学党委常委,纪委书记,副校长。尽管当时教育事业面临诸多挑战,但他始终坚守教育初心,迎难而上。他积极整顿学校教学秩序,恢复正常的教学活动,致力于提高教育教学质量。他深入师生群体,倾听师生心声,切实解决师生在工作、学习和生活中遇到的困难,用实际行动赢得了广大师生的尊敬与爱戴。

1983年7月,方思远积极响应中央号召,退居二线。1986年2月离休,离休后,他仍然十分关心、热爱党的教育事业,为办好华南师范大学提出了许多宝贵的意见和建议。

2002年,方思远在广州病逝,享年82岁。方思远的一生,是革命的一生,战斗的一生。他几十年如一日,勤勤恳恳为党工作,密切联系群众,艰苦奋斗,为各级地方政权的建立和党的教育事业奉献了自己的全部力量,不愧是党的忠诚战士,他的精神将永远铭刻在揭阳人民的心中,激励着后人不断前行。 |

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -