春色已十分

双清图

东篱秋韵

别有天地非人间

□记者 黄丽丽

作为揭阳本土画家,陈潮鑫以“平凡物象中见时代精神”为艺术追求。他从生活中汲取灵感,以工笔画的严谨法度为基础,辅以水墨写意的偶然天成,将创作感知、思考转化为承载情感的作品,让中国画的笔墨意趣与当下的“时代感”在同一画面中形成新的视觉感受,使其画作兼具“文化根脉”与“情感温度”。

记者:您自幼学画,以古为师,注重采风写生。从临摹宋画到实地写生过程中,您如何将传统精髓转化为自己的创作养分?

陈潮鑫:临摹宋画时,我重点钻研其精准的造型能力、细腻的笔触质感与严谨的构图逻辑——比如宋画对物象细节的极致还原,以及“格物致知”的观察精神,这为我的工笔技法打下扎实基础。在实地写生时,我不会只停留在“照搬景物”,而是带着宋画的审美视角去捕捉现实中的独特意趣,比如聚焦潮汕古村落的灰墙、老物件。我会把宋画的“写实”与写生的“写实”区分开:宋画的写实是对“理想物象”的精准刻画,而我的写生是对“有情感、有故事的现实物象”的提炼,再用宋画的笔法技巧去呈现这些现实场景的质感与意境,让传统技法成为表达当代生活的“养分”,而非束缚。

记者:在您的创作中可以看到在工笔画中融入了水墨的“偶然性”效果,请谈谈这方面的创作思考。

陈潮鑫:工笔画的“工”讲究精细可控,但我一直想打破这种“极致可控”带来的局限,让画面多些灵动与层次。水墨的“偶然性”——比如渲染背景时,墨色在宣纸上的自然晕染、流动形成的肌理,以工写结合与现代肌理相融,或是水分多少带来的深浅变化,增添画面的“柔”与“韵”。

在创作中,我不会完全依赖水墨的“不可控”,而是“先控后放再收”:首先明确画面的核心主体(比如《清露芳菲》里的三角梅、《东篱秋韵》里的菊花),用工笔技法精准刻画,保证主体的清晰与突出;接着在背景或次要区域留白,通过调整水分、墨色浓度,让水墨自然流动,形成偶然的肌理效果;最后根据这些肌理的形态,稍作引导或补充(比如在晕染的背景里加几笔淡墨,呼应主体的质感),让“偶然”与“可控”融合,既保留水墨的气韵,又不偏离画面的整体主题,让工笔的“细”与水墨的“活”相互成就。

记者:您在工笔画的当代语言表达上作出新的尝试,请谈谈您是如何突破传统工笔画的表现形式并逐渐形成个人风格?在探索过程中,哪些因素对您的实践有启发?

陈潮鑫:传统工笔画多聚焦古典题材(如花鸟、山水、仕女),表现形式偏“雅致”“内敛”,而我希望让工笔画“贴近时代”。一方面,我保留传统工笔的核心技法——比如白描的线条、晕染的细腻,但在题材上跳出古典,转向现实:从潮汕古村落的乡愁物象(《丰收时节》《历史痕迹》),用传统技法去画“当下的故事”;另一方面,我会借鉴西画的焦点透视,让画面更有空间感,还会在工笔中融入水墨肌理,打破传统工笔“平涂”的单一感,形成“写实题材+传统技法+现代肌理”的个人风格。

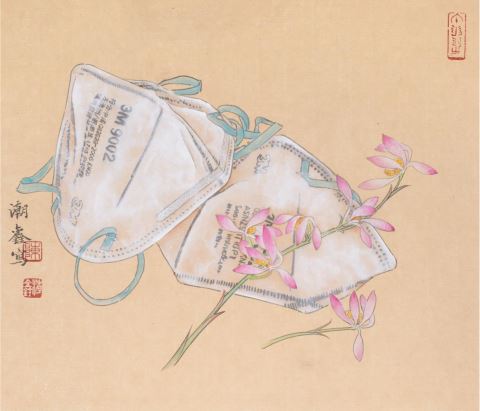

创作中最难的是“传统技法的‘古意’不被现代元素消解,现代表达的‘当代感’又不破坏传统的韵味”——比如用宋画的细腻笔法画口罩,若处理不好,容易让“古雅”的笔法与“现代”的物件表现产生割裂感。我的解决方式是“以‘情’为纽带”:无论题材是古村落还是现代物件,我都会先挖掘物象背后的情感(乡愁、致敬英雄),再用传统技法去传递这份情感——比如画《英雄赞》《双清图》中的口罩时,用工笔的细线条刻画口罩的褶皱,体现医护人员抗疫时的身影,让“古雅”的笔法服务于“致敬英雄”的当代情感,让传统与现代围绕“情感”融合,而非单纯的技法叠加。

我常年在潮汕采风,城乡的一砖一瓦,都是最直接的灵感来源,只有贴近生活,才能让现代表达不空洞;其次是艺术理论的启发,比如海德格尔对梵高“农鞋”的解读,让我意识到“平凡物象可以承载深层意义”,这促使我选择口罩、旧门板这类“小物象”入画,用传统工笔挖掘其背后的时代价值;此外,西画的静物画也给我启发,让我学会聚焦单一物象(如口罩配英雄花),通过简洁的构图突出主题,让工笔画的当代表达更精准。

记者:您在现实题材作品中,是如何用传统花鸟画语言来表达的?以及如何看待艺术在记录时代、表达社会关怀方面的责任?

陈潮鑫:传统花鸟画看似“小众”,但它的核心是“以物喻情”——如《香自苦寒来》,梅花以其坚韧不拔、逆境成长和高洁品质象征着美丽源自不懈努力;乡村老石磨身为磐石象征不怕风不怕雨,为丰收时节劳动人民磨制粮食的工具,体现粮食的来之不易和辛勤劳动的价值。两者共同诠释“香自苦寒来”的道理,只有经过辛勤的付出和不懈的努力,才能收获美好的结果。再如《和平盛世》,鸽子自古以来便是和平与美好的象征;寿石,是中国传统文化中长寿与坚韧的象征。通过这两者,是希望将和平的美好与生命的坚韧融合在一起,构建出一个既充满温情又富有力量的艺术世界。这种“意象表达”的逻辑,其实很适合传递现实情感。又能让现代物象有文化温度,避免现实题材的“直白”,让作品既有时代感,又有传统韵味。

艺术是“时代的镜子”和“情感的桥梁”。记录时代,是用艺术的语言提炼时代里最动人的瞬间;表达社会关怀,是用细腻的笔触传递人文温度,让观众从作品里感受到对生活、对人的尊重。“让传统艺术‘活’在当下,让当下的故事有‘文化的根’。”我正孜孜探索着。

个人简介

陈潮鑫,揭阳人。广东省美术家协会会员、揭阳画院画师、揭阳市美术家协会副主席兼秘书长、揭阳中国画院副院长兼秘书长、揭阳市中国画学会副会长、揭阳市青年美术协会顾问等。

“一家之言

于我而言,艺术要为生活而画,画身边的人、身边的事、身边的情;用传统的根、当代的眼、真诚的心去画,画出时代的“暖”。只有这样,工笔画才能不只是博物馆里的“藏品”,而是能走进人心、记录时代的“活的艺术”。

——陈潮鑫

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -