2023年2月22日,我们刊出了“北河”历史文化文章,北河是榕江的第一大支流,我们从钓鳌桥上沿北河顺流方向,一路行走了北河南岸的大多历史景区和古村落,到达双溪嘴后,又溯南河而上,行走在南河北岸的大地上。

南河是榕江的干流,榕江的历史文化,我们自然不能忽略。

2024年元月,我们从南河溯流而上,去探访榕江的源头,以及这条粤东地区第二大河流流经地域的人文历史。

□记者 蔡逸龙

名字:从揭阳江到榕江

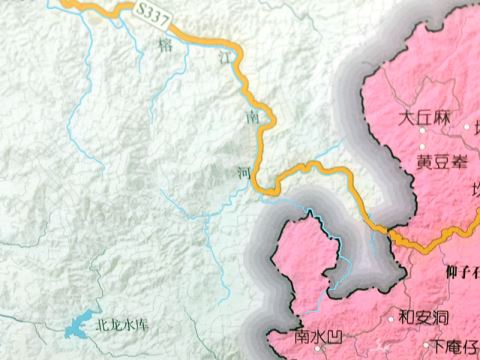

榕江流域图。阿 龙 制图

据2005年《揭阳市志》载:“榕江为潮汕地区第二大河,流域面积4408平方千米,市境内集水面积2800.87平方千米,占全流域面积的63.5%.榕江由南、北二河汇成,南河为干流,干流河长175千米,境内河长133.7千米,平均坡降4.9‰。”

那么,榕江的名字是怎么来的呢?

网上流传这句话:“揭最多榕,故江曰榕江,城曰榕城。”

据清乾隆《揭阳县志·物产·榕》载:“……揭最多榕,故名为榕城云。”

据1996年《汕头市地名志》载:“榕江,古称南溪、南河。宋代因流经古揭阳县地多榕,故名。”大概是综合了上述两志吧,就成了上述的“揭最多榕,故江曰榕江,城曰榕城”了。

榕江因揭阳县多榕而得名,则榕江的名字是南宋复置揭阳县后才得名的。那么,南宋以前,榕江又叫什么名字呢?

据《广东省志·地名志》载:“榕江,曾名揭阳江。”

依此说,榕江的前一个名字,应为揭阳江。

揭阳是粤东最早的县级政区名。我们曾在本系列报道第122站“北河”探访过揭阳得名的源头揭岭。揭岭即今飞泉岭,乾隆《揭阳县志》、乾隆《丰顺县志》均载:“揭岭:今名飞泉岭,(揭志云)秦始皇戍守处。”又据《广东通志》载,秦始皇三十三年(前214)“史禄家揭岭长”,意思为,史禄就任为揭岭县的长官。揭岭县在设立后不久,就于揭岭之南设立了军事机构揭阳戍,来护卫这个新成立的小县。尔后,揭岭县和军事机构合二为一(就是合署办公),县名就写为揭阳县。

揭岭位于北河的源头区,揭阳县因位于揭岭之阳而得名。北河为其时揭阳县通达南海的河流,据此判断,揭阳江应为北河源头至南海全段的最早名字。古人丈量江河长度,没有今天的科技手段精准,或许古人以为北河是干流,南河是支流吧,因而把北河源头流至大海整条河流称为揭阳江。因此,揭阳江因揭阳县而得名。

源头:普宁738.5高地禾坑

2019年《揭阳市地图》挂图上榕江源。阿龙 截图

榕江源禾坑。阿龙 摄

榕江的源头,历代地方志所载稍有不同:

清乾隆《揭阳县志》载:南溪,在县南,发源于陆丰、长乐分界,流经三山,沿河婆百折而东,过玉窖至浦湾渡会北溪以入于海。

这段话,玉窖即指今中山、西马街道相邻的玉窖溪,浦湾渡即今双溪嘴,长乐即今五华县。而源头所指,却是今天的上砂河。

1993年《揭阳县志》载:榕江发源于陆丰百花园,由揭西县入境,自西向东流经全县。

2012年《陆河县志》载:榕江……发源于陆河县东坑镇凤凰山(海拔高程789.5米)的西北坡。自南向东北流向,县境内经东坑镇、水唇镇后进入揭西县。榕江全长184千米,县境内河长37千米。

1996年《潮汕百科全书》载:“榕江,潮汕第二大河流,由南、北两河汇成。南河,榕江的主流。干流长175千米,发源于普宁市与陆河县交界的738.5高地的普宁一侧。源流称为禾坑。”

上砂河全长30.3千米,相比于陆河境内的河段,还短了近7千米,因此,只能是榕江的支流。

至于1993年《揭阳县志》和《陆河县志》所指的源头,则为同一源头,陆河是1988年在陆丰县北部新设置的县,1993年《揭阳县志》述史下限至1985年,因此来不及更新这个新政区名字,但所指的位置,两志完全相同,可称源流段为百花园水。但比对百花园水与《潮汕百科全书》所载的禾坑,就会发现,禾坑实际上比百花园水更长一些。

记者截取了2019年出版的《揭阳市地图》挂图上榕江源头区,即普宁市后溪乡与陆河县东坑镇相邻一带的两条小溪,肉眼可以看出,禾坑比百花园水更长一些。我们用尺丈量了图上两条河流从会合处至源头的距离,再与该图比例尺进行换算,得出百花园水长4.02千米,禾坑长6.6千米,禾坑比百花园水长2.58千米。

为慎重起见,我们又上网查阅了相关标准地图,《粤东地区地图》《揭阳市地图》《陆河县地图》,均只画出禾坑,而没有画出百花园水,这更印证了,榕江的源头,就是普宁市后溪乡南水凹禾坑。

禾坑是《潮汕百科全书》校注的地名。记者2007、2011年两度探访南水凹榕江源,采访了当地的村民、70多岁的钟传照,本次采访时,他说,南水凹的村民,对这条小溪称为“黄竹沥”,意思是长满黄竹的小溪。

流域:遍布5市12县区

榕江流经揭阳市区。郑楚藩 摄

禾坑从南水凹自西南向东北流入陆河县东坑镇后,折向北,而后转西北,沿普宁与陆河边界线西北行,从后溪乡半径村禾畲自然村出境进入陆河,折西行,纳入另一条自东而西的小溪丰田水,转北向,在石塔村与自南而北的百花园水会合后,称东坑河,转西北方向,一路流至东坑镇。在进入东坑镇区之前,源流经过一个名字叫榕江的村子,这个村是东坑镇辖下的行政村,因位于榕江源头段而得名。

东坑河自南而北贯穿陆河北部,流入揭西五云,纳上砂河后,称南河。随后,折东北而东行,一路北纳五云河、横江河、龙潭河、五经富水,南纳石肚河、西门溪、火烧溪,进入揭东区后,继续一路向东,北纳白塔水、德桥河,进入榕城区,南纳洪阳河、仙桥河,至双溪嘴与发源于梅州丰顺的北河会合,再蜿蜒曲折向东南方向,经牛田洋进入汕头,最终在龙湖、达濠之间汇入南海。

榕江汕头段,曾称为鮀江,因流域北岸历史上曾为鮀江都、汕头埠亦称为鮀岛而得名。

榕江流域遍布汕尾市陆河,揭阳市普宁、揭西、揭东、榕城,梅州市丰顺,潮州市潮安、湘桥,汕头市潮阳、金平、濠江、龙湖共5市12县区,流域面积4408平方千米,平均年径流量31.1亿立方米。

考古:可能是“浮滨王国”中心

揭阳市博物馆揭阳历史展上的虎头埔先民制作陶罐场面。阿龙 摄

榕江流域在史前时期是人类活动十分频繁的地方,考古发现显示,距今1万年以前,已有先民在榕江流域繁衍生殖。

来到距今4000年的新石器时代晚期(夏朝初年),榕江流域的虎头埔文化,是粤东地区最早的人文活动见证。

虎头埔文化得名于虎头埔古窑群遗址,虎头埔遗址位于榕江支流洪阳河(一级)的支流后溪(二级)的支流灰池水(三级)上游区。1982年6月由普宁县文物普查队在广太公社绵远大队虎头埔南坡首次发现,当年10月,省、地、县文博部门联合发掘,共清理了15座陶窑,出土大量的印纹陶片,比较完整的有陶罐3件、窑用鹅卵石7件。2003年再次发掘时,我国著名考古学家、北京大学李伯谦教授、中山大学曾骐教授等专家亲临虎头埔指导。李伯谦教授等专家对虎头埔古窑址年代断定为距今4000年的新石器时代晚期。广东省文物考古研究所考古工作者还发现虎头埔类型的陶器不仅流行于粤东一带,远至珠江三角洲和福建境内也发现虎头埔类型的陶器陶片。专家认为,虎头埔古窑址密集的窑群显示当时专业化生产的面貌,它与上述其它遗址存在着商品交换关系,由此显示,这里的陶器生产(手工业)已相当发达,商品交换已相当活跃。虎头埔古窑址是广东省迄今为止所发现的年代最早、数量最多、结构最清楚的古窑群遗址,李伯谦教授等专家誉之为“广东第一窑”,并命名为“虎头埔文化”。

虎头埔文化证明在中原地区夏初时期,榕江流域已经有先民大范围活动。

而来到商周时期,考古发现,榕江流域存在着大量的浮滨文化遗存。

浮滨文化是考古学文化专名,因1974年,考古工作者在饶平县浮滨公社桥头大队塔仔金山、联饶公社深涂大队顶大埔山两个地点,清理发掘了21座竖穴墓,第一次将其作为考古文化类型来命名。

尔后,浮滨文化遗存不断在粤东、闽南地区发现,考古学家最终确认,浮滨文化是先秦时期古揭阳县辖域一种特征鲜明、风格独特、覆盖区域广阔的考古学文化,分布于韩江、榕江、九龙江、晋江等地跨闽粤两省河流流域,与闽粤间闽南语的分布区域基本重叠,发现的遗址据不完全统计有近百处之多。有学者认为,对于粤东地区而言,这是华夏文化与本土文化首次融合的结果和见证。浮滨文化最鲜明的特色之一是酱黑色釉原始瓷制品的普遍使用。

榕江流域的揭阳是浮滨文化遗存发现最多的地区,在114处先秦时代遗存中,含浮滨文化的遗存有33处,它们分属于白塔群、玉湖群、黄岐山群、仙桥群、桑浦山群等5个遗址聚落群,其中,黄岐山群的浮滨文化遗存即多达12处,据此,中山大学历史学系教授曾骐、广东省博物馆研究所研究员邱立诚在两人合作的《揭阳先秦两汉考古研究》中说:“我们认为存在一个以榕江平原为中心,地域相连的‘浮滨王国’。”

曾骐教授在《岭南文史》杂志发表论文进行详解:在榕江流域的考察中,丰顺、揭阳、揭西、普宁、潮阳等地都发现有浮滨文化的遗存,在揭阳境内者已如上述,遗存极为丰富,在榕江南河东侧的仙桥街道,出土有两件石质牙璋,这是榕江流域浮滨文化最为重要的发现。石牙璋与石戈、三角形石矛、石铸、釉陶、折腹豆、方格纹罐、带流凹陶壶等浮滨文化器物共存。石质牙璋来源于中原的玉质牙璋,是众所周知的商代重要礼器和祭祀中的宗教神器之一。这种礼器随着中原文化向四周扩展、传播,在浮滨文化时期已进入岭南。

秦代,揭阳县设立,整个粤东和闽南地区,自此纳入揭阳县管辖范围。

文化:因榕江形成独特的遗存

霖田古庙。郑楚藩 摄

千百年来,榕江孕育着深厚历史文化,至今影响着潮汕地区乃至于东南亚一带潮人侨居地。

“肇迹于隋,灵显于唐,受封于宋”的三山国王宗教信仰,就发源于榕江流域。三山国王祖庙又称霖田古庙,位于榕江干流南河河婆段西岸的庙角村。据《明贶庙记》记载,三山国王, 迄今已有1400年的历史,是中国民间重要的宗教信仰之一。揭西河婆三山国王祖庙是海内外6000多座三山国王庙的鼻祖,奉祀的神祇初为三山神,受封后称为三山国王,是粤东先民创造的地方神祇.其“护国庇民、国泰民安”的精神被历代民众所尊崇,因而庙祀千年不衰、香火鼎盛。千百年来,三山国王信仰随着榕江水的流淌传播至整个流域各个村落,几乎所有的村子都建有三山国王庙,敬奉三山神。三山国王的香火,还跨江出海越洋,流传至福建、台湾两省,乃至于东南亚一带。各地的三山国王庙均奉河婆三山国王庙为祖庙,每年前来拜谒祈福的各地分庙理事组织、周边村落代表、民众不计其数,历经千百年,形成了一套古老而又独特的祭典仪式。2007年,三山国王祭典被省政府批准为广东省第二批省级非物质文化遗产。

榕江充沛的水资源也让揭阳获得了多个美誉。因榕江南河、北河夹城而过,两河河汊遍布于城内各地,故揭阳城被誉为“水上莲花”;两河蜿蜒的河道,在钓鳌桥至双溪嘴形成两条蓝带夹成的葫芦状地貌,故又有“浮水葫芦”“水上葫芦”的称谓。揭阳,因这条大江而被称为岭南水城。

揭阳的省级非遗文化项目“行彩桥”“揭阳赛龙舟”“苏六娘传说”等,都跟榕江有着密切的关联,而揭阳市4个全国重点文物保护单位揭阳学宫、古榕武庙、丁氏光禄公祠、城隍庙,均位于“水上莲花”的古城中心区域。

榕江的水文化衍生了一大批“非遗”文化和文物保护单位,成为岭南水城历史文化的一个个亮点。

发展:生态建设,江清岸绿

南河北绿廊万里碧道京南段。阿龙 摄

榕江出海口。王映怀 摄

榕江,作为广东粤东地区第二大河流,仅次于韩江。而在航运方面,榕江是广东省著名深水河,仅次于珠江,可进出3000~5000吨级货轮,直航香港和广州、上海、湛江等地。历史上,榕江为潮汕地区的物质文明建设做出了巨大的贡献。

来到21世纪20年代,在新时代高质量发展的大潮上,榕江依然发挥着很大的作用,特别是在生态建设方面,更是凸显出大江大河的优势。

在揭阳市区,历经多年的两河四岸工程建设,已然让榕江南河、北河沿岸地带披上了秀美绿衣,更成为粤东地区长度最长的河岸带状公园。

从钓鳌桥开始,北河南岸河岸绿廊,一直延伸至双溪嘴的明月公园,再由南河北岸延伸至渔湖街道长美村,万里碧道也建造于带状公园上,跟北河、南河堤岸平行。北河北岸绿廊,从环市北河大桥下一路向东,过揭东城区,一直延伸到港畔村河岸地带。南河南岸绿廊,从榕华大桥下延伸至揭阳大桥下,再到紫泰路,也是一路风光无限。揭阳主城区的4条河岸堤围,全部建成了带状体育公园。每天,成千上万的市民,来到江边进行体育锻炼和休闲活动,呼吸新鲜空气。

而在揭西县城河婆,南河两岸也建成了秀美的绿廊,县城百姓常在河边公园里散步健身,享受生活的慢时间。

沿江绿廊下的一个个湿地公园,也跟江水交相辉相映,一群群白鹭在湿地觅食嬉戏,在江面上展翅飞翔……绿美揭阳,正演绎着人与自然和谐共生的新篇章。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -