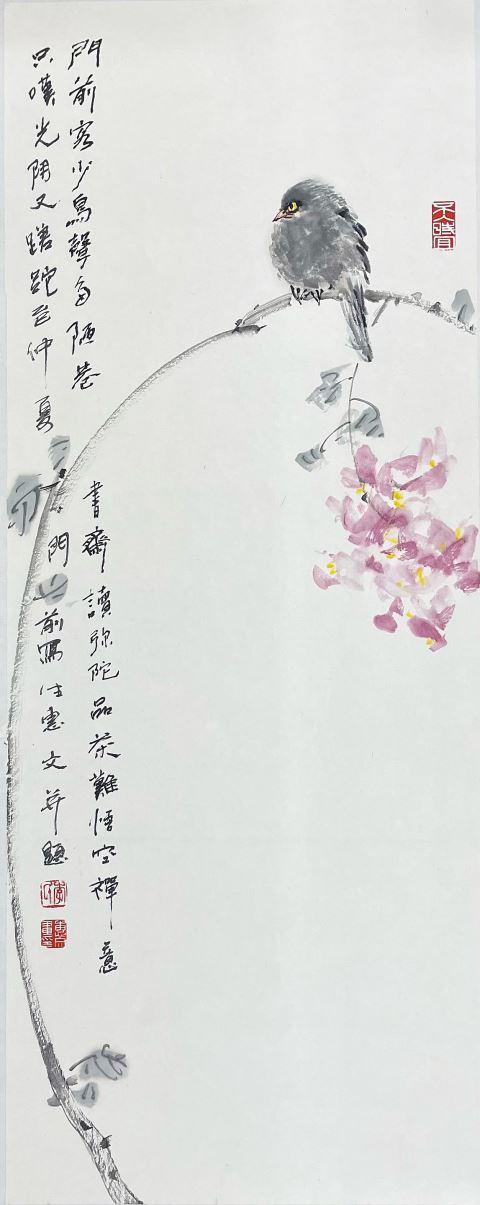

初夏

清江垂钓

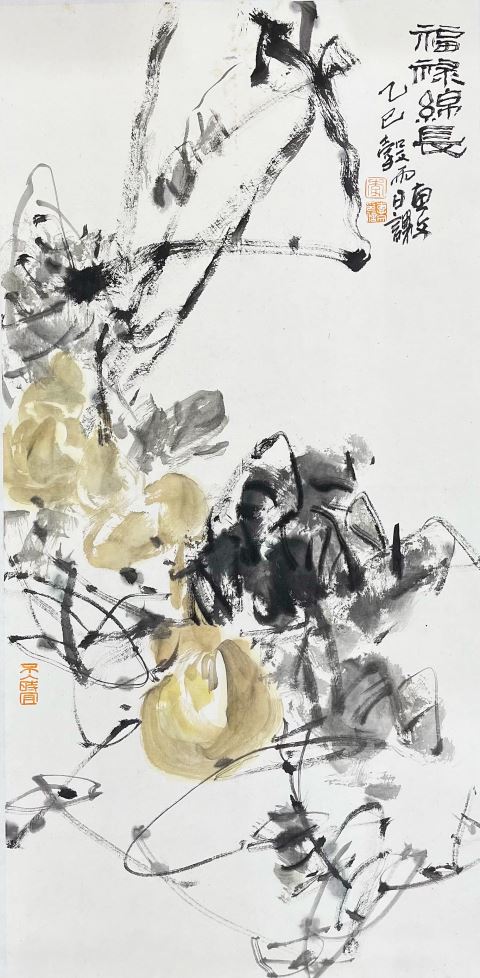

福禄绵长

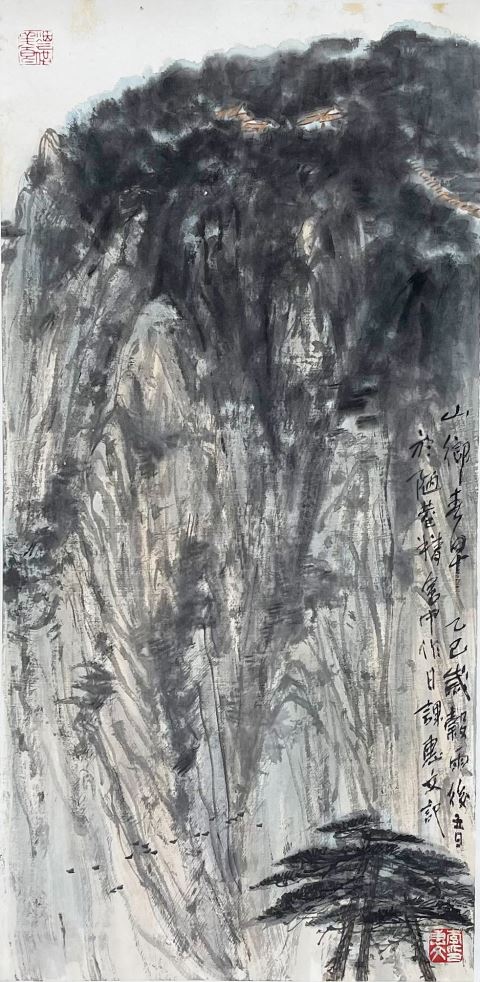

山乡春早

东坡诗意

□记者 黄丽丽

绘画是画家李惠文的心灵诗行,是他与世界对话的独特语言。从其画室名“半知斋”中可见其对知识的敬畏与谦逊。从讲述“读万卷书,行万里路”的意义,到文人画中呈现的人文情怀和承载社会职责,以及其蕴含时代认知的艺术思考中,画家将个人心象升华为时代镜像,感悟艺术与生命的共鸣、艺术与社会的联结。

记者:李老师,请问绘画在您艺术道路上起到什么作用?

李惠文:美术伴随着我的人生,使我拥有了用另一种语言表达思想的方式,多少无法用文字陈述的感觉,皆可在画面中尽情地诉说:线条行走的是心灵的轨迹,水墨晕化的是情感的扩张;世界万物在笔下变幻新的造型,那是我所能看到的;色彩也不仅仅是客观的存在,而是我的情趣使然。正因为如此,绘画之于我,是极其个人的东西。

专业的美术教育,在让我掌握绘画技巧的同时,也使我认识了美术史上众多的大师。我喜欢“八大”冷清的奇崛,喜欢龚贤结实的洒脱,也喜欢吴昌硕苍润的雅致……亦步亦趋,寻寻觅觅,总想走一条前人未曾走完的路。走了大半辈子,突然似乎明白:每个画家都只能是走自己的路,因为,绘画是画家的心路历程,而技巧只是情感飞翔的翅膀。

记者:在艺术创作中,您一直追求的是怎样的艺术风格?在此过程中如何进行求索?

李惠文:我追求俊逸的艺术风格。在创作过程中,坚持临摹大量经典书画,广泛学习各家各派。尽管这一过程未必直接作用于我所追求的艺术风格,但却有利于拓宽视野。临摹的意义在于理解绘画的规矩法度——在不破坏总体原则的前提下,再去探索个人艺术面目。正所谓 “无法是在有法之后,无法是在法之中”,画自己的画,在创作实践中坚持学习的态度,不断汲取知识。

记者:您对“画外功夫”有哪些心得、实践,可否与大家分享?

李惠文:“画外功夫”是画家对大自然和社会的认知,并且在实践中不断发展。个人认为中国优秀文化和世界优秀文化都应该学习。读书如此,学画亦如此,国画、西画都得学习。胸怀、认知、待人接物等等皆体现于作品中,因此需注重个人修养。董其昌曾言:“读万卷书,行万里路。”于我而言深有体会。因工作机缘、友人邀约走过很多地方,犹记赴内蒙古时,躺在草原上,方知“苍穹为帐,云作被”的真意。空旷、寂静,周围一点儿声音都没有,天很近,云触手可及,刹那间忽觉自身渺小,却又与天地万物浑然一体。“行万里路”是感受生活,观察事物。

我读书也分阶段,儿时读古诗,中学时读小说,再到后来散文、哲学和禅学。读好书并认真深入阅读,背诵也好,浏览而过也好,抑或忘记了,潜移默化中自己的思想也会发生变化。正如歌德所言“读一本好书,就是和许多高尚的人谈话”,这些“老师”以文字载着我们的思考前行。或许某句话会突然触动心弦,在抉择时化作 “春雨润物细无声” 的力量,那些读过的书,早已融入选择。待亲赴大漠时,会想起“大漠孤烟直”,原是读万卷书与行万里路的实践。

记者:请您谈谈对文人画的看法。

李惠文:中国画讲究写意,也是文人所追求的。文人画是文人情怀的载体,将文人的思想与情感表达在国画中。文人画对画家有着特定要求:知识分子的创作,应具有深刻的人文意义,体现为关心人民大众,关心社会发展以及为社会贡献力量的担当。正如范仲淹所言“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,这是文人精神的写照,通过作品得以彰显。在作品中如何去表达文人对当代社会的认知?和平年代,当人们衣食无忧时,画作更多呈现欣欣向荣的景象,这是文人对时代的认知,植根于特定的时代背景。值得注意的是,除了宏大叙事,聚焦个体情感的 “小情结” 同样蕴含着主流思想,无论是对家庭还是对社会,只要能产生积极影响,这类作品便有价值与意义。

个人简介

李惠文,号朴堂,揭阳人。广东省美术家协会会员,揭阳市美术家协会名誉主席等。

“一家之言

现代文人画应蕴含“先忧”“后乐”的人文精神,作品要传递正向价值,才具有积极的社会意义。

——李惠文

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -