揭阳市博物馆位置图。阿 龙 制图

古邑揭阳,历史悠久,见诸史载已有2200余年,文物遗存十分丰富。而揭阳的文博事业起源于清末民初。1958年,揭阳县博物馆在揭阳学宫成立,自此开启了揭阳文博事业的新征程。1992年,揭阳县博物馆升格为揭阳市博物馆,文博工作开始拓展至整个揭阳市范围,30多年来,揭阳市博物馆更成长为集公共教育、陈列展览、文物保护利用等为一体的地市级综合性博物馆。

2023年初夏,我们“行走绿廊,感受水城文化”采访组来到了榕城区吉祥路市文化中心,走进了位于中心东侧的揭阳市博物馆,去寻访这百年来揭阳的文博之路,特别是30多年来的成长足迹。

从民间研究到公立机构

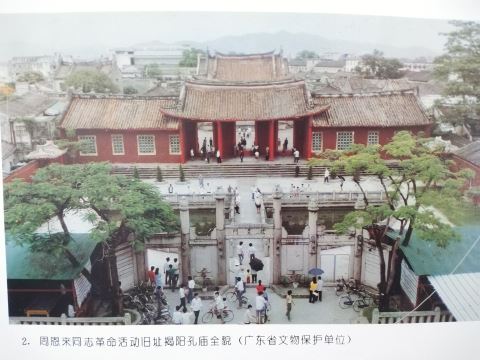

1997年的揭阳学宫,揭阳市博物馆和此前的揭阳县博物馆于此办公。原载《揭阳名胜古迹》

揭阳的文物和考古工作,可溯至清末民初。据1993年《揭阳县志》载:中华人民共和国成立以前,揭阳县虽未设立文物机构,但收集和研究文物者有之。清末民初,榕城人陈云坡曾庋藏一批两汉、南北朝和元明瓷器、铜器以及一批明清名人名画。20世纪40年代初,五经富和黄岐山出土的原始社会磨光石、小石锛、石斧和石环等,被真理医院美籍医生卜瑞德盗运至美国。1946年,潮州修志馆总纂饶宗颐(1917~2018)曾带队踏勘黄岐山,采集到一批原始社会的石器和陶器,并发表了专门论文。私人和民间机构进行文物和考古研究,是这一时期的特征。也正因为没有设置政府主导的文物行政部门,导致一批文物的流失。

揭阳的文博事业,真正受到重视是在中华人民共和国成立之后。

中华人民共和国成立后,中共揭阳县委和县人民政府认真贯彻中央有关文物工作的法令和政策,保护文物,发展文博事业,已成为政府及其有关部门的自觉行动。揭阳县博物馆虽迟至1958年才成立,但在此之前,已由县文化馆兼理征集、收藏和整理、展出文物的工作。

从博物馆创建到1964年,揭阳县革命文物及革命文献资料征集委员会、揭阳县文化局和博物馆,先后联合主办过革命文物、历史文物及其他专题展览10多次,参观人数达30多万人次,在很大程度上增强了人民群众的文物意识,丰富了他们的历史知识。这些文物也大大地丰富博物馆的馆藏,为研究揭阳历史提供了宝贵的实物资料。

1972年10月,揭阳县文化站(后恢复为县文化馆)增配文物干部,成立揭阳文物组。从1973年起至1976年,文物工作逐渐有起色,有多处文化遗址被勘踏出土并发现了一批古文物和革命文物。

1976年10月,粉碎“四人帮”之后,特别是中共十一届三中全会以后,文物工作才得以全面恢复正常。

1978年,省重新公布揭阳学宫为省级重点文物保护单位。1979年5月,恢复县博物馆建制,并着手修复学宫棂星门、泮池等古建筑。11月,县政府发出《关于加强文物保护工作的通知》。

1982年,《中华人民共和国文物保护法》颁布,从此开始了揭阳县文博事业蓬勃发展的最好时期。

从1986年至1991年,县政府先后公布了两批县级重点文物保护单位和1处名胜古迹保护区,双峰寺、揭阳学宫得以大规模修缮,并重修了丁日昌墓。1991年,揭阳被省人民政府公布为广东省第一批历史文化名城。是时,县政府在编制揭阳县城(市区)总体规划时,专门写进《名城保护规划》一章。全县的文物工作和文博事业,开始进入了全新的发展时期。

万件馆藏的文化地标

位于榕城区吉祥路市文化中心的揭阳市博物馆。郑楚藩 摄

随着揭阳撤县建市,1992年,揭阳县博物馆升格为地市级博物馆。2010年10月,迁至揭阳楼办公。2022年10月,位于榕城区吉祥路市文化中心的新馆举行开馆仪式,市博物馆终于迎来了高光时刻。

揭阳市博物馆是国家三级馆,新馆占地面积4365平方米,总建筑面积13792平方米,建筑设计为地下1层,地面4层。展厅总面积约3500平方米,目前常设有“揭阳通史陈列”“揭阳革命史陈列”“揭阳名人展”“揭阳民俗展”4个基本陈列,新馆整体建筑为中式典雅风,造型与文化广场内的各座建筑物交相辉映。

据了解,揭阳市博物馆馆藏文物主要依靠考古发掘、民间征集和社会捐赠获得。目前文物藏品11235件/套,涵盖石器、陶器、瓷器、铜器、木雕、书画、古籍等众多类别,其中属珍贵文物有1145件/套(一级5件/套,二级72件/套,三级1068件/套)。古籍及民国文献5000多件/套,有丁日昌、李鸿章、曾国荃等历史人物的奏稿或书信和何绍基、李斗山、李鸿章、丁日昌、梁启超、廖仲恺等人的书画。这些文物工艺精湛,内涵丰富,真实地反映了榕江流域文明的历史进程。

“市博物馆承担着历史文物和自然标本的保护收藏、宣传教育、陈列展览、科学研究等工作,同时面向社会提供公益服务,是揭阳市公共文化服务体系的重要组成部分。”据市博物馆馆长张炜松介绍,市博物馆新馆的开放使用,为弘扬地方历史文化和发挥爱国主义教育基地作用提供一个新的载体,是市民和游客了解揭阳历史、文化的重要人文景观和学习、休闲的主要场所之一,进一步丰富了广大市民的精神文化生活。

展陈勾画历史脉络

“揭阳通史展”再现了考古发掘的虎头埔古窑址先民生产陶器的情景。郑楚藩 摄

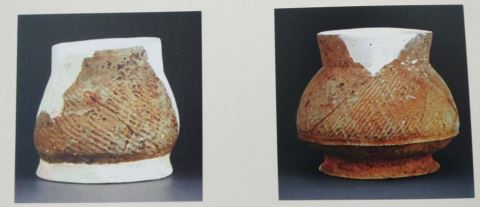

考古发掘虎头埔遗址中的垂腹罐。原载《揭阳历史概要》

在“揭阳民俗展”中,采用场景化设计,展现了潮汕人“出花园”的生动场面,温馨而亲切。涂英鹏 摄

5月的市文化中心草木葱茏,记者在张炜松馆长的带领下,参观了整座新馆的建设,领略馆藏文物的精美绝伦。

市博物馆新馆外观大气稳重,古朴典雅,与周边的其他文化场馆风格和谐。站在大门口,迎面可见国学大师饶宗颐先生亲笔题写的馆匾,为市博物馆新馆增添了浓厚的文化底蕴和学术气息。走进馆内,映入眼帘的是一幅长约10米、高10米的大型古铜色浮雕墙——进贤门城楼前青狮欢腾起舞,两旁榕树、木棉树枝繁叶茂,英歌在天地间唱响一曲英雄之歌,黄岐山上宝塔巍巍耸立,惠来滨海风光无限,黄满寨瀑布奔流不息……这些富有地方特色的标志性文化符号,将记者一下子带入浓烈的揭阳文化氛围之中。

转入一楼“揭阳通史陈列展”,先秦、秦汉、晋唐、宋元、明清……揭阳2200多年的历史脉络,在此徐徐展开。记者仿佛走进时光的隧道,手斧石器、虎头埔古窑群、山前石璋等一件件蕴含着不同时代文明印记的展品,从旧石器时代、新石器时代,一路穿越到清代,让人领略揭阳万年演化进程,感受古今文明的灿烂与辉煌。

二楼分为“揭阳革命史陈列”“揭阳民俗展”“揭阳名人展”3大展厅。“革命史陈列展”采用图文、实物、场景等表现形式全面详实的展线丰富真实的展品展示新民主主义革命时期揭阳人民在中国共产党的领导下经过浴血奋战取得揭阳解放的光辉历程。

“揭阳民俗展”分为“崇学尊贤”“农商并重”“聚族尚礼”“百艺竞巧”四大部分,通过展示具有地方文化特色的民俗与文化遗产,多侧面、多层次表现潮人和客家人的精神家园。

“揭阳名人展”遴选介绍60多位对揭阳有贡献的历代名人生平事迹,展现他们仁慈孝义、忠诚爱国、自强不息、奋斗拼搏的优秀品德。

记者在馆内参观发现,环境简约舒适,设施设备先进,现代化、智慧化程度较高。为了让游客获得全方位、沉浸式的观展体验,新馆不断丰富展陈内容和手段,运用雕塑、壁画、创意造型、场景化、多媒体互动、声光电合成技术等丰富多彩的艺术语言与新媒体技术,进一步增强互动性和参与性,想方设法让文物“活”起来,让历史“说话”。比如在“揭阳革命史陈列展”中,采用声光电技术再现“棉湖战役”战斗场面,使人如临其境;在“揭阳民俗展”中,采用场景化设计,展现了潮汕人“出花园”的生动场面,温馨而亲切。

科技的进步,给博物馆带来了全新的机遇,让博物馆拥有了创新的力量。新奇的体验也让不少观众直呼惊喜,市民周烨表示,感觉历史不再枯燥,文物不再沉默,它们好像变成了我们身边的故事,耐心讲述着一个又一个生动鲜活的故事。

开放半年多的市博物馆,已成为市民打卡了解历史的好去处,也是展示揭阳城市历史发展脉络的文化新地标。

文化传播日益增多

大型古铜色浮雕墙营造浓烈的揭阳文化氛围。郑楚藩 摄

市博物馆是揭阳文化的一张名片,是文化传播与交流的平台。

为了更好地发挥博物馆社会教育和文化传播的职能,市博物馆勇于创新,打破传统教育模式,利用资源优势打造博物馆社教品牌。通过开展流动展览走进社区、景区、乡村、学校等活动,并利用线上线下开展各种形式的社教活动,采取大众喜闻乐见的传播方式,积极生动地向社会大众传播、阐释揭阳文化,让博物馆文化走进千家万户,发挥博物馆赋能社会经济建设。

近年来,博物馆之间的馆际交流日益增多,展览内容多姿多彩。在办好基本陈列的同时举办(含引进)各种专题展览,市博物馆依托馆藏资源做好揭阳历史文化宣传和文物活化利用工作,提升博物馆影响力和美誉度。

记者了解到,为弘扬中华优秀传统,传承习俗文化,充分展现传统节日文化的当代价值,揭阳市博物馆着力打造“我们的节日”品牌。在春节、端午节、中秋节等多个传统民俗节日来临之际,组织开展形式多样的节庆活动,挖掘传统节日文化的深刻内涵,探索弘扬传统文化的新路径。将群众的“文化需求”与博物馆的“文化资源”精准对接,融合人文知识与文化体验,活动以文化知识普及、传统习俗体验为主要内容,让广大观众在浓郁的节日氛围中,体验独具匠心的文化与艺术,感受传统文化魅力。

作为揭阳的重要文化地标和历史文化展示窗口,市博物馆创新文化传播方式,充分运用信息、互联网、多媒体、新媒体等技术手段,通过新媒体平台、数字博物馆、文化信息资源共享工程等,使博物馆文化成果惠及更多民众。如今,打开手机进入揭阳市博物馆微信公众号,轻轻一点,足不出户就可以尽情观展,触摸历史余温,聆听揭阳故事。

助力活力古城建设

青狮劲舞、金龙盘柱、英歌奔放,非遗美展异彩纷呈,市民群众连声叫好,高举着手机定格揭阳文博的精彩镜头……日前,在揭阳学宫广场举办的2023年“5·18国际博物馆日”揭阳主会场活动启动仪式上,一系列活动为市民带来丰富多彩的文博体验,充分展现千年古城的古韵新风。

揭阳是潮汕文化重要的发祥地、传承地、繁盛地,文脉绵延、底蕴深厚,物华天宝、熠熠生辉。当前,揭阳正在奋力打造“文化揭阳”“文明揭阳”“书香揭阳”3张名片。这其中,博物馆和文博工作都具有不可替代的重要作用。

据了解,近年来,揭阳市委、市政府高度重视全市文博事业发展,全市博物馆建设取得突破性成效。其中,百兰山馆开辟为榕城区博物馆,揭阳市博物馆新馆实现对外开放,目前全市共有博物馆7个,馆藏文物17334件/套,固定展陈20个,每年举办流动展览近50个、教育活动近200场次。各博物馆已成为揭阳市收藏保护文物、弘扬历史文化的重要平台,成为揭阳市加快文化事业发展、丰富群众文化生活的崭新舞台,成为揭阳市提升城市文化品位、扩大对外宣传交流的“形象大使”。

张炜松表示,市博物馆将积极推进博物馆文物保护、陈列展览、历史研究、社会教育、活化利用等探索创新,讲述好揭阳精彩故事,展示好揭阳灿烂文化,让每一个揭阳人和来揭阳的人都能深切感受到揭阳这座千年古城深厚的历史文化魅力,进一步增强揭阳文化的认同感、归属感、荣誉感,共同赋能古城建设,焕发古城生机。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -