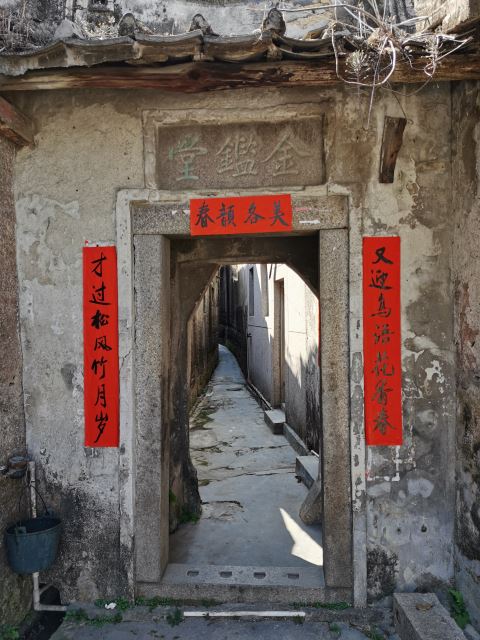

揭东区磐东街道棉浦村保留完好的“金鉴堂”匾。通讯员 摄

□黄春宇 张楚章

普宁南溪张氏宗亲编印的《金鉴流芳(一)》一书中收集的文章《历史文化名村棉浦村》最后一段这样写道:“棉浦村还是现时市级历史文化名村,现有文物保存完好的,有张氏家庙、天褒节孝亭、金鉴堂、万选书斋、三山国王庙等等,还有五座明代古墓群、清代御赐‘企亭妈’夫妻的墓碑以及多个公厅。其中新寨大寨门内的大公厅从建成至今,每年春节都有一副同样内容的对联:千秋传金鉴,万选号青钱。这是祖宗创立的棉浦村村风的写照。”

“千秋传金鉴,万选号青钱”这副对联,随着年份变化的只是字体,更年不变的是内容。它传承了张氏的好家风,纪承和发扬张九龄《千秋金鉴录》的精神和值得后代学习的“万选的青钱气概”。现在的揭阳市揭东区磐东街道棉浦村还完好保留着“金鉴堂”和“万选书斋”的古建筑物。

在棉浦大寨门内大公厅的后面隔座厅后就是“金鉴堂”,在公厅两侧各有一条较宽且直的村巷可直通至“金鉴堂”。奇怪的是,在这两条易走易找的巷口上不题“金鉴堂”三字,而是在金鉴堂左侧有一条既长又窄的小巷通至后水门,在一石柱垒起的门上,才刻有金色而又古朴的楷书“金鉴堂”三字。它是棉浦村中最狭窄的巷。从“金鉴堂”的入门至其内房屋的整条巷既狭长且宽度不一,两头比较宽中间有几段较狭窄,有的只能容一人通过,肥胖者则须侧身。经多方了解,该村从建寨至今,没有记录或口头传说为什么要这样设计巷子。虽然我们也想从尘封的往事中找到答案,但却苦于无从下手。而在看了张九龄的《千秋金鉴录》之后,有了一些新的见解。

棉浦村的金鉴堂大公厅建于康熙五十二年(公元1713年),自建成之后就一直作为村里的中药铺使用,发挥着金鉴堂治病救人的作用。从中可以看出,这与张九龄《千秋金鉴录》的用意是一脉相承的。

“金鉴”是指唐代玄宗时的宰相张九龄在皇帝生日时送给皇帝的礼物《千秋金鉴录》。张九龄,字子寿,韶州曲江(今广东韶关市)人。唐玄宗为求治国安邦之策,长治久安之计,谕张九龄总结列代治国之经验。张九龄洞察秋毫,明断事理,以犀利之笔触综述历朝历代兴衰存亡之理,成书五卷十章,先送玄宗御览,玄宗甚为赏识,赐书名为《千秋金鉴》,作为治国铭言珍藏。成书之后,张九龄却选在为皇帝过生日时呈送,真正体现出他忠君爱国、正直无私的品格。唐玄宗对此赞赏有加,高兴不已。

开元十七年(公元729年),此时的唐玄宗已经开创了开元盛世。唐玄宗前期是一个励精图治的皇帝,国力也蒸蒸日上,应该说还是个好皇帝;但后期沉迷酒色,不禁飘飘然起来。张九龄当宰相的时期正是唐玄宗开始从清明转向昏庸的时期。面对这种形势,张九龄不顾个人安危,怀着忠君爱国的思想,力挽日益严重的政治危机,所以想利用千秋节送《金鉴录》一书,于是又叫做《千秋金鉴录》。

此书总共五卷十章,定国策之后再规范官员的行为准则。这就是治国必治吏,使所有官员受到一定约束,不得随便乱来。走进棉浦村的“金鉴堂”小长巷,就如同阅读《千秋金鉴录》一样,身体受到一定的约束,不能大摇大摆、无所顾忌地走。

通过对棉浦村“金鉴堂”实地测量,小巷从题有“金鉴堂”三字的门口至大厅,全长约十丈,可以说是对应了《千秋金鉴录》的十章。而这条既长又窄的小巷总共有五处宽度不同的地段,分别是50厘米、56厘米、60厘米、80厘米、120厘米五个不同的宽度,可以认为是对应《千秋金鉴录》的五卷。这与《千秋金鉴录》的五卷十章刚好对应上,也许这就是我们的先人从设计到建造的高明之处吧!而从地面向上望就如一线天,最窄的地方宽度才50厘米,胖人不能摆手步行,应把双手靠拢才能通过;如果碰到有人迎面过来或者挑担子通过,其中一方必须退让。就如小学课本中的两只山羊要过独木桥一样的道理,警示官员们要用“千秋金鉴”中收录的准则行事,不能任其所欲;还要知进退、懂互让,不然就乱套了,大家都会堵在那里。所以说,《千秋金鉴录》体现了张九龄在那个年代的最高境界——忠君爱国的精神。

以史为鉴是我们当代人要学习传承的。凡是对国家有益的事,张九龄都直说直做。不仅如此,其文采也特别好。《资治通鉴》说“人贵直,文贵曲”,俗语也说“人要直而文要曲”,张九龄著有《张九龄诗全集》,唐诗三百首中也收集了张九龄的诗歌,“海上生明月,天涯共此时”的名句就出自他的笔下。百善孝为先,张九龄还是一个大孝子。他从开元二十一年拜相至开元二十四年罢相,一共当了3年宰相,居庙堂之上则忠君爱国,处罢相在家则奉养娘亲,在曲江以孝著称。

张氏族人把张九龄在朝忠君爱国,在家敬孝母亲,人直文曲作为张氏好家风传承下来,发扬光大。所以,棉浦村作为纯一姓的张挥公的后代,传承弘扬张氏好传统好家风,把“千秋传金鉴”作为大公厅每年春节的唯一对联,是有一定根据和道理的。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -