在揭阳这座拥有两千多年历史的古城中,已故著名摄影家沈育秋(1938~2003)的名字始终与古城保护和文化传承紧密相连,他用一生践行了对家乡文化遗产的深情守护,以镜头为笔,以胶片为纸,记录下古城的沧桑变迁与独特韵味,为后世留下了珍贵的视觉档案。而他创办的五云楼照相馆,一直都是老城区居民十分钟爱的照相馆,在这里,一个个镜头定格了街坊们的每一个幸福时刻,也串联着时代发展的点点滴滴。

2025年夏,我们“行走绿廊,感受水城文化”采访组来到迁址于榕城区东湖路中段的五云楼照相馆,采访了解沈育秋的摄影之路以及其坚持用镜头为古城存档的感人故事。

□记者 潘彬彬

学艺:心灵手巧,习得摄影技术

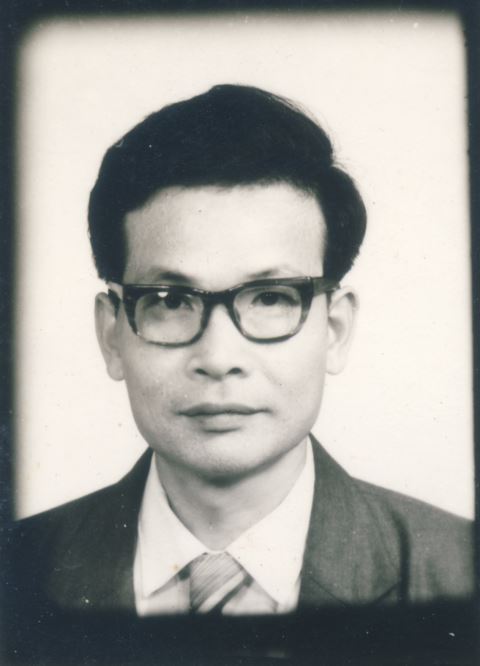

沈育秋(1938~2003)。

沈育秋是揭阳榕城人,1938年出生于一个贫寒之家,幼童时期经历了战争动荡年代,家庭十分困难,无法供他上学,到了他12岁的时候,就想让他学一门手艺谋生。恰逢此时揭阳县的照相业正在逐步发展,县城中有几家照相馆,比如衙前的容真照相馆、中山路的中华照相馆、韩祠路的丽精照相馆和珠江照相馆、西马路的艺光照相馆等,沈育秋便来到了丽精照相馆当学徒工。

彼时,沈育秋虽年纪尚小,但他心灵手巧、眼睛锐敏又勤奋好学,从照相到冲洗、晾干、修底片、漂晒、洗水、晒相到最后裁相,每个程序他都认真学习、用心揣摩,很快就掌握了照相技术和暗房技术,能够出师独立操作。

由于家贫,沈育秋并没有读多少年书,颇为遗憾,后于解放初期,在工会的帮助下,沈育秋白天在国营照相馆上班,晚上就到城北小学(校址在今石鼓里街祜记祠堂)读夜校,到60年代初期,他终于修完了初中的课程。业余夜校的学习,不仅开启了沈育秋的才智,长期自学不辍,又丰富了他自身的思想文化修养,开阔了他的艺术视野,为他的摄影事业发展奠定了基础。

创业:顺应发展,创立五云楼相馆

沈育秋故居位置图。阿 龙 制图

到了改革开放时期,中国开启了新的历史篇章,踏上了飞速发展的快车道,各行各业绽放生机,包括艺术创作和学术研究也活跃起来,此时,曾在国营照相馆工作的沈育秋看准发展时机,取白居易《长恨歌》中的“楼阁玲珑五云起”之意自立门户,于五社的沈厝巷(今榕华街道进贤社区五社八社拆迁棚户区西南片)内创立了民营照相馆“五云楼”,迎来了其人生转折点。

五云楼相馆自创立之时,就凭着沈育秋独特的审美眼光和过硬的摄影技术,拍摄出众多街坊满意的相片。“岳父为客户拍摄肖像,很善于抓住人物最美的姿势和神态,对光线的运用也达到了炉火纯青的程度,拍出来的肖像往往凝固了人们最美的瞬间。”沈育秋女婿、画家吴培标一边向记者展示沈育秋拍摄的黑白照片一边介绍,这些拍摄于1979年或1980年的照片,无论是用光、构图还是人物的造型动作,都极具质感和创意,从今日之眼光看,可谓是复古风格的“杂志大片”。

金杯银杯不如老百姓的口碑,就这样,五云楼相馆成为当时揭阳城区家喻户晓的“名牌”,生意越来越红火,“要照相,找‘五云楼’。”“拍集体相,找‘五云楼’。”这简直成了揭阳人的口头禅,不少人在五云楼留下了他们人生重要时刻的影像记忆。

追求:攀山涉水,拍摄揭阳名胜古迹

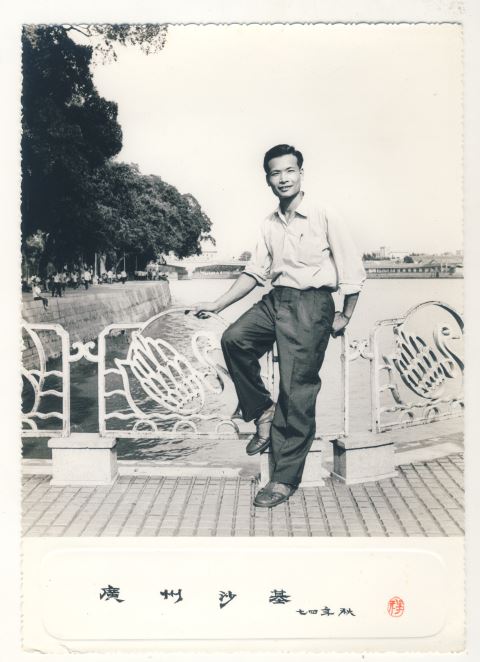

1974年,沈育秋在广州沙基留影。

1993年,作家莫言(左二)和好友崔京生(右二)、林恺(左一)、吴培标在五云楼留影。

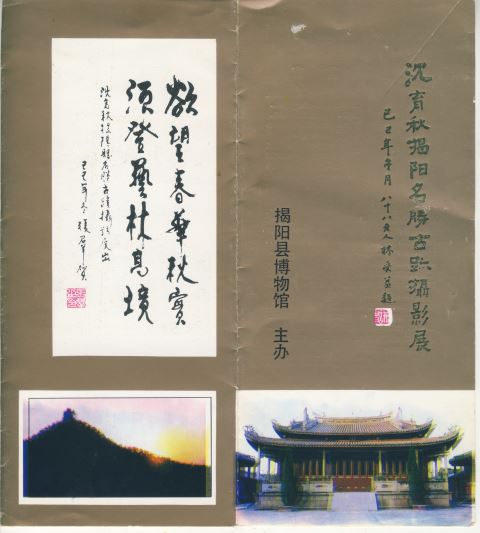

1990年沈育秋揭阳名胜摄影展请柬。 本版图片除署名外均由 沈绵钺 提供

五云楼相馆生意红火,知名度也愈来愈高,让沈育秋的经济条件有所改善,这固然令其欣慰,但他并不满足于此,他想要作出一番贡献——为生他养他的揭阳、为揭阳的父老乡亲。思考再三,沈育秋决定将他的镜头聚焦到揭阳的名胜古迹,用镜头来记录揭阳的历史和文化。沈育秋的这一抉择,既是艺术突破口的抉择,也是人生道路的抉择。

吴培标告诉记者,岳父沈育秋的思想十分有前瞻性,他认为历史文化遗产对揭阳未来发展有着不可替代的重要性,“岳父总说揭阳自秦汉得名,有两千多年历史,最宝贵的东西就是它的文脉,这些优秀文化要一代一代传承下去,揭阳才能走出特色发展之路。而历史文脉的载体之一就是名胜古迹,一定要好好保护传承。”

于是,在兼顾五云楼相馆的日常业务之余,一有时间,沈育秋就扛着镜头、骑着单车,穿街走巷、攀山涉水拍摄揭阳的名胜古迹、旧街老巷,用镜头拍下人们口中的“老古董”,在瞬息之间捕捉揭阳的独特之美。有时候为了拍到一张好照片,沈育秋需要长时间蹲守,经常顾不上吃饭,他就在口袋里装一些饼干或者花生聊作充饥,可谓是风餐露宿。

在众人记忆中比较深的一件事,就是沈育秋为了拍下典籍中记载的揭阳八景之一“双溪明月”,在炮台镇西南方向的江边荒丘中蹲守了数十天,熬到同行的好友们全都撑不住下山了,最后才拍到榕江南北河汇流处,天上月与水中月交相辉映的绝景。

80年代末,揭阳县申报广东省历史文化名城,沈育秋满腔热情地支持这项工作,他积累的有关揭阳的文物古迹的图片资料,比任何一家官方机构的都要完整、丰富、生动。沈育秋冲洗了他拍下的2000多幅照片以供遴选,花了上万元,可是他清楚县财政困难,申报历史文化名城的经费有限,因此,他只向政府要了2000元到汕头放大照片的费用,他自己则分文不取。揭阳的图片资料太丰富了,揭阳申报为历史文化名城的理由太充足了,于是,申报工作进展顺利,很快就批了下来。

沈育秋的作品后来集结成《揭阳名胜古迹》影集,不仅成为揭阳申报“广东省历史文化名城”的重要佐证材料,部分影像还为后续文物修复提供了直接参考,为古城的保护奠基。

敬业:不辞辛劳,对摄影极度认真

沈育秋工作照。

沈育秋的摄影不仅是艺术创作,更蕴含着深刻的文化使命感,因此,对于摄影,他有着极致的认真和执着。

在榕城区政协决定出版《紫峰揽胜》一书时,作为区政协委员的沈育秋是该书的编委、摄影。在此之前,他已经为《揭阳县志》《揭阳县工商志》《揭阳县税志》《揭阳县银行志》《榕城镇志》和《揭阳导游》等书籍提供过摄影作品或者当过摄影编辑,做这项工作本来是熟门熟路,大可驾轻就熟。然而,沈育秋对工作认真得挑剔,对艺术热情得狂热,原本熟门熟路的工作干起来竟是备尝艰辛。

“紫峰春晓”曾是明代揭阳古八景之一,为拍摄“粤东第一电视塔”的雄姿,沈育秋天蒙蒙亮就驱车来到铁塔下选择拍摄角度,蹲守了3个小时,却因光线不够理想而无功而返,之后又再找机会前往拍摄,终于拍下令人叹为观止的照片。揭阳摄影界的人士都说,拍揭阳电视塔,沈育秋的这一幅作品是最成功的。

工作上沈育秋认真负责,待人接物上他又十分有人情味。在拍摄黄焕国古墓时,沈育秋往“雄鸡拍翼”跑了4次,终于在夏至前的一个清晨,抓到了最佳的光线效果,拍下了自己满意的一幅。沈育秋了解到黄焕国古墓的一副墓表柱和一对石兽被黄氏后人收藏在寨内村,他又不辞劳苦,两番踩单车到村里拍摄,村里黄氏的后人对他保护文物、褒扬先贤的义举非常钦敬,就硬塞给他一个红包。对此,沈育秋十分为难:如果收下红包,就违反了自己的初衷,不收红包的话,又使黄氏的后人过意不去。思忖片刻,沈育秋把红包收下了,又将它送给村里扶贫福利基金会,声称这是送给村里老人喝茶用的。“可敬!可敬!”寨内村的老人们知道了红包的原委之后,捋着长须齐声赞叹着。

其实,交口称赞沈育秋的,又何止一个寨内村呢?在屯埔村,也流传着摄影家沈育秋捐款资助该村镌刻摩崖石刻、发展旅游业的故事。彼时,沈育秋到屯埔村拍摄风景名胜,看到屯铺村有优越的自然景观,是块发展旅游业的璞玉,可就是缺乏人文景观。沈育秋心想:假如在山上的奇石镌刻下名人的墨宝,那么,山也就有“仙”则名了。在此之前,沈育秋已经趁揭阳举办海内外书画家联谊笔会之机,请多位名家挥毫为揭阳名胜古迹留下墨宝。奇石是现成的,名家书法也是现成的,可屯埔村却一时拿不出钱来刻石。了解到这个情况,沈育秋二话没说,掏出 6000元,捐赠给屯埔村镌刻摩崖石刻。

为了编好《紫峰揽胜》这本书,沈育秋花了3个多月的时间,同榕城区政协的专职干部一起踏遍了榕城区仙桥、梅云两镇的山山水水,拍摄了成千帧照片,从中精选出98帧,使这本书图文并茂,受到海内外文史界和旅游业人士的赞许,广东省政协的专家也甚为欣赏。沈育秋这一次摄影活动如此辛苦,但他却表示此次拍摄纯属义务,作为政协委员,他作点奉献,义不容辞!区政协的同志过意不去,像对待其他编委一样,给他发了一点编辑费、稿费,可沈育秋却把这笔钱拿出来买下了500本《紫峰揽胜》,或留作资料,或赠送友人。

传承:孙承祖业,延续光影使命

沈育秋摄影作品《揭阳学宫(20世纪80年代)》。

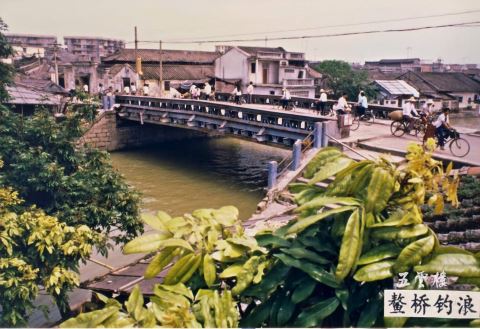

沈育秋摄影作品《钓鳌桥(20世纪80年代)》。

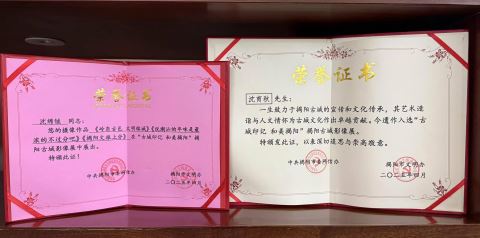

2025年4月,沈绵钺收到他和爷爷沈育秋在市网信办、市文明办举办的“古城印记,和美揭阳”揭阳古城影像展的荣誉证书。

沈育秋的作品为揭阳古城留下了珍贵的影像档案,记录了当地的历史变迁和民俗风情,他的摄影作品不仅具有艺术价值,也为后人研究揭阳文化提供了重要资料。1990年1月,沈育秋在揭阳学宫举办了《沈育秋揭阳名胜古迹摄影展》,展期1个月,参观的人群川流不息,人们欣赏着沈育秋多年来攀山涉水、殚思竭虑的心血之作乃至神来之笔,足不出学宫而漫游揭阳大地,感受揭阳诸多名胜古迹的神采。1997年,沈育秋在揭阳学宫再次举办《沈育秋揭阳市名胜古迹摄影展》,该次展览规模更大,吸引了更多的观众。

终其一生,沈育秋都行走在用镜头守护家乡文脉的道路上,废寝忘食、风餐露宿,为艺术而操劳,因而身体有了亏损。2003年,时年65岁的沈育秋就因胃病长逝了。临终前,沈育秋说出心中所想,他认为自己是喝榕江水长大的,能为家乡文化发展倾尽全力,他无怨无悔,但因自身经历及行业的变化,他嘱托后辈不要再从事摄影这个艰辛的行业。

尽管沈育秋语重心长地劝后辈远离摄影,但其家族的文化基因仍在延续,2017年,沈育秋的孙子沈绵钺,一名95后青年,在北京电影学院进修后回到揭阳,从其父亲手中接过照相馆,成为五云楼相馆的第三代经营者,并借助短视频等新技术让揭阳优秀传统文化走向世界。沈绵钺坦言,正是爷爷沈育秋的影像遗产和家国情怀,激发了他对家乡文化的责任感,他希望能够靠自己的双手去挖掘更有深度、更有内涵的内容,把揭阳传统文化拍成纪录片或者微电影,让更多的人发现揭阳、了解揭阳、爱上揭阳。

近期,沈绵钺和爷爷沈育秋的摄影作品在“古城印记,和美揭阳”揭阳古城影像展中一起展出,沈绵钺在社交媒体上分享道:“替爷爷领了个奖。”在这一刻,祖孙两代跨越了时空的限制,完成了文化接力。

翻看沈育秋拍摄的一张张照片,承载着一座城市的文化记忆,在揭阳古城活化的今天,他的作品仍有着不朽的生命力,为年轻一代提供了触摸历史的桥梁。正如文史专家陈作宏所言:“沈育秋用镜头为揭阳铸就了‘光影史书’,他的敬业与情怀,是古城文脉生生不息的见证。” |

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -