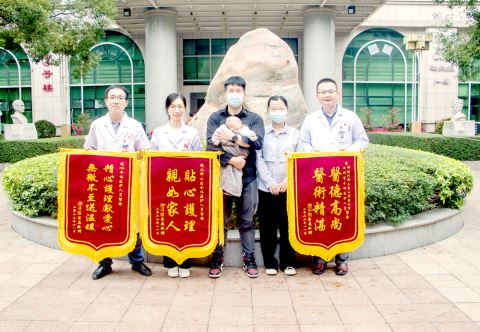

患者向王育胜(右一)医护团队赠送锦旗。邹仰光 摄

□记者 陈燕玲 通讯员 黄晓纯

为发挥先进典型示范引领作用,充分展现揭阳广大医护人员“医者仁心、大爱担当”的职业形象,近日,市精神文明建设委员会办公室、市卫生健康局联合开展了第四届“揭阳最美医护人员”推选活动。经过严格规范的评选程序和公示,揭阳市人民医院神经外科副主任、神经外科三区区长、副主任医师王育胜获评第四届“揭阳最美医生”。

对手术操作高标准、严要求

外科医生开展手术时,往往自我要求必须尽最大能力做到“准、稳、快”。为实现“准、稳、快”,王育胜不知磨过多少个鸡蛋、穿过多少根细线。

为了提升手术操作水平、磨炼手术性情,王育胜经常在显微镜下练“磨鸡蛋”,即手持电动工具打磨鸡蛋外壳,把整个鸡蛋壳磨完而不损伤蛋壳下的薄膜。同时,“针线活”也是王育胜的练习项目。他用比术中实际使用的韧性、强度更差,一不小心就会拉断的线练习缝合,这样能在实际开展手术时更好地保持手部稳定性。台上一分钟,台下十年功。经过持之以恒的苦练和努力,王育胜成功开展多例本地区首例手术,包括显微镜下颅内动脉瘤夹闭术、颈动脉内膜斑块剥脱术、颅内外血管搭桥术等。

作为团队负责人,王育胜对科室里的年轻医生同样有着高标准、严要求。“我们实施的每一次手术,都事关患者的生命安全,容不得一丝疏忽。手术中,一个1毫米管径的血管创口就要缝合10针,而手术使用的线只有一根头发几分之一大小,任何一个不当操作,都可能产生严重的后果。为了确保患者生命安全,我们科室每一名年轻医生,都要求必须反复练习手术基础操作,一般都要经过2至3年强化培训才允许开展实际手术。”王育胜说。

刷新潮汕地区开颅手术最小病患记录

去年11月,一名男婴送到市人民医院时已呈昏迷状态、一侧瞳孔散大,该男婴出生仅仅46天、体重仅为5.3公斤,CT检查显示其颅脑内有几处明显出血点,初步诊断是脑疝,同时,患儿合并严重凝血功能障碍,生命危在旦夕。“如果不进行开颅手术,孩子可能就没了。”王育胜团队果断决定施行开颅显微镜下脑内多处血肿清除术。术后,患儿转到儿科重症监护室(PICU)监护治疗,一周后转到儿科二区,在医护人员的悉心治疗、照料下,两周后康复出院。

这例手术刷新了潮汕地区开颅手术抢救年龄最小病患的记录。“患儿实在太小了,抗手术打击能力弱,手术难度高。”王育胜说,“首先,小婴儿的插管麻醉本身就是对麻醉医师极大的考验;其次,患儿颅脑内有多处出血,且患儿凝血功能异常,术中止血难度更大。但是,在医护人员的协作之下,患儿最终‘死里逃生’。”

及时实施颅内外血管搭桥手术,抢救患者生命

惊险的救命手术不时上演。

将近80岁的李伯近一年来身体出现了一系列问题,不仅思维反应迟钝,而且经常感到头晕甚至多次发生一过性黑朦(眼前发黑),并伴随有右侧肢体乏力等问题。B超检查提示其左侧颈动脉完全闭塞,供血功能暂时性丧失;进一步血管造影发现其左脑供血因仅依靠右脑血管代偿而严重不足,左脑功能受到严重影响,如不及时进行手术,可能造成极其严重的后果,甚至危及生命。

王育胜及时为李伯实施了颅内外血管搭桥手术。该术式通过在颅骨合适位置打开一个不到 3 厘米的细小“窗口”,将颅外血管动脉桥接到颅内动脉,形成新的循环,为暂时性全部或部分功能丧失的脑组织提供新鲜血液,最大限度恢复相应脑功能。目前,粤东地区能够自主开展这项手术的医院仅有5家。术后,患者思维、反应速度明显改善,头晕、黑朦症状不再出现,右侧肢体力量逐步恢复,整体恢复状态非常理想。

专家推介

王育胜

神经外科副主任、神经外科三区区长,副主任医师,医学硕士

长期从事神经外科疾病诊治(颅脑外伤、脑血管病)及相关研究,擅长重型颅脑损伤急救,脑血管疾病的血管内治疗及显微手术治疗,如颅内动脉瘤、脑动静脉畸形、硬脑膜动静脉瘘的血管内介入治疗和外科显微手术治疗,率先在粤东地区开展颈动脉内膜斑块切除术等。

出诊时间、地点:

周二上午(1号楼6楼外科诊区4号诊室“神经外科1诊室”)

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -