谢海燕故居旧址位置图。阿 龙 制图

谢海燕(1910~2001),榕城区榕华街道进贤社区八社(今建贤新村5栋南侧一带)人,当代著名艺术教育家、画家、美术史论家。他为我国近现代高等艺术教育事业和文化艺术的繁荣进步做出了杰出贡献。

2024年暮秋,“行走绿廊,感受水城文化”采访组来到新兴街道榕湖路谢海燕甥孙刘继宁家中,寻访他默默耕耘、为国育才的动人故事。

□记者 刘春玉

辗转万里求学路

谢海燕(1910~2001)。

谢海燕晚年相片。本版相片除署名外均由 刘继宁 提供

谢海燕原名谢海砚,笔名海燕行,自幼家境贫寒,有12兄弟姐妹,他排行老大。

知道我们要来采访,刘继宁和谢海燕的二位外甥女陈君华、陈真华准备了许多相关的书报、照片和字画。刘继宁拿出珍藏的谢海燕自传《坎坷的艺术道路》,说:“老舅的艺术生涯开始于1927年春,到汕头轶士美术学校学习。”那是一家工商美术性质的职业学校。他学的是西洋画科,主要是学画舞台和照相布景,兼画人物和肖像。教师教他们用打格子和放大尺的方法打轮廓,临摹西洋画片。谢海燕很快就学会了,还常常自己无拘无束地描写,初步学到一些透视、明暗、色彩和构图的知识。后来教师便放手让他独自打稿子画布景了。

半年以后17岁的谢海燕被留校任教。为提高自己的艺术素养和教学技能,他尽可能搜购当时各大书局所能买到的有关美术史论和技法的图书画册,潜心研究,边学边教。教学相长,渐有心得。他打定主意,珍惜每一分钟,多读,多画,力争向艺术更高层次发展。

第二年,他辞去轶士美术学校的教职,在父亲和师友的支持下,到上海求学。他带着一捆习作来到中华艺术大学,拜访了校务委员会主席兼西洋画科主任陈抱一教授,请求插三年级毕业班。陈抱一教授了解到他的学画经历和家庭经济情况,点点头同意插班的请求,并说要给他多布置一些素描作业,打好基础,才能深切体会物体形态和明暗关系,提高观察力和表现力。谢海燕深感开心,以能有名师谆谆教诲而庆幸。

20世纪二三十年代的上海是我国经济文化的中心。在上海期间,谢海燕大开眼界,像海绵一样吸收知识,他的兴趣已不限于油画,对国画、工艺美术、美术史论和文学也多有涉猎。

后来,谢海燕在父亲和师友支持下留学日本,进入东京帝国美术学校(武藏野美术大学前身)学习,学成后归国。

1932年底,谢海燕应邀到上海汉文正楷印书局任编辑部主任,兼《国画月刊》主编,得到书画艺术家、美术史论家郑午昌的器重和鼓励。

1935年夏,谢海燕离开书局到上海美术专科学校任教。当时刘海粟校长与郑午昌商量,把谢海燕调上海美专主持教务工作,协助他把学校进行一番整顿。刘海粟校长名义上自兼教务主任,实际由谢海燕全权代理,代行一切职务,放手进行教学改革。未满一学期,校长见海燕兢兢业业,胜任愉快,受到师生员工的尊重和信赖;12月,《海粟油画——第二集》由商务印书馆出版,谢海燕为《画集》所写的序文,反映良好,便提早宣布由谢海燕担任教务主任。那时他才25岁。

致力于艺术教育

谢海燕从此开始投身艺术教育。他和校长刘海粟仔细研究,从学校问题、经费筹措、教学管理、校庆筹办等等,全校师生同心同德,苦干实干,开创了上海美专的“中兴时期”。

上海美专1912年由刘海粟等创立。著名民主主义革命家、教育家、中国近现代美育奠基人蔡元培为校董会主席。谢海燕经过调查和思考,归纳出美专的10个特色和4个问题,而最大的问题是缺乏固定经费,入不敷出。

谢海燕主持学校教务,他们把补助费专款专用,充实教学设备,添购了新石膏模型、标本、乐器和大部图书;建立了机械设备比较齐全的金工场、木工场,除整修图书馆和画廊外,新辟了美术馆和工艺馆,陈列学校美术收藏和历年师生优秀作品。

1936年1月,谢海燕参与发起成立子民美育研究院。教学方面,除原有各系和绘画研究所及附师外,恢复了雕塑系。增聘教授,增加西画教室,高年级学生可根据各人志愿选择导师,各自发展不同学派的艺术风格。

在管理上,抓学生素质,整饬学风。严格入学和学期考试,切实执行升留级制度。引导学生自觉学习。允许跨系听课。奖励组织课外各种学术研究会,扩大知识面,增进文艺修养。利用离校不远的公共体育场,进行军体活动。

1935年秋至1937年,这两年,在上海美专校史上被称为“中兴时期”。这是刘海粟校长和师生员工同心同德、苦干实干的结果,谢海燕在工作上也得到了一次很好的学习和锻炼。

1937年暑假,谢海燕返粤省亲,不料“七七卢沟桥事变”“八一三淞沪抗战”爆发,日本帝国主义把侵略战火引向上海。由于交通长期阻断,他不得不暂留家乡,应聘蓝田小学校长。期间他延聘了上海、广州、厦门等地大专院校毕业生,或因战事未能返校的大学生,担任各科教员,全面进行教学改革。提出“智美健群”教育方针,进行抗日爱国思想教育、劳动教育和美育。同时根据学校条件和社会需要,开办了初中预备班,为以后蓝田中学的创办,开辟了道路。

1938年暑假,谢海燕接到刘海粟校长电报,他毫不犹豫地回到上海,在漫长的最艰苦的年代,共同支撑风雨飘摇的上海美专。

1939年刘海粟校长到东南亚举办“筹赈画展”,支援抗战,谢海燕任代理校长。太平洋战争爆发,谢海燕率上海美专师生内迁,参加国立东南联合大学。先后任东南联大、暨南大学、英士大学等校教授兼艺术专修科主任。

1944年谢海燕偕潘天寿到重庆,任国立艺术专科学校教授兼教务主任。抗战胜利后复员上海美专,任副校长。

1952年全国高等学校院系调整,任华东艺术专科学校、南京艺术学院教授兼美术系主任、副院长等职。

曾任第三、四届全国文代会代表、中国美术家协会理事、中国美术史学会理事、中国工艺美术学会常务理事;江苏省美协副主席、顾问,江苏省工艺美术会及南京市工业美术协会名誉理事长,江苏省教委艺术教育委中会顾问,及江苏省第二、三、五、六届人民代表等。

辉煌的艺术成就

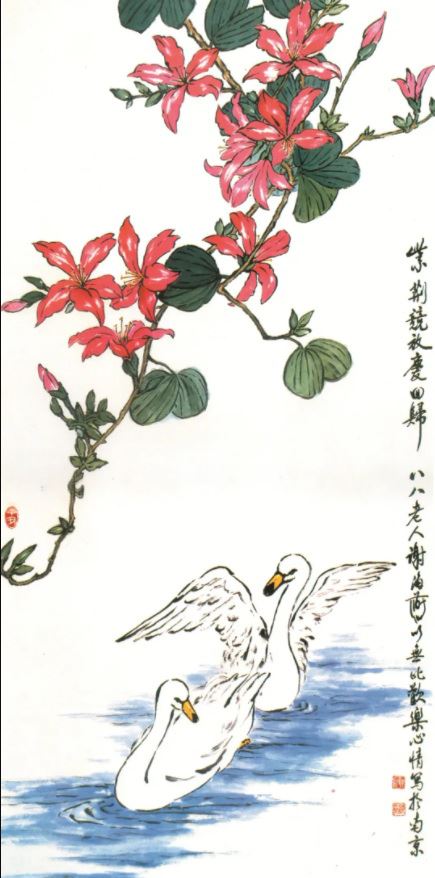

谢海燕作品《紫荆竞放庆回归》。

刘继宁翻看着《谢海燕中国画选集》,自豪地跟我们介绍:“老舅从事艺术教育60多年,培养了很多美术人才,写有《西洋美术史》《名画家评传》等论著。他的事迹被美国传记研究院和英国剑桥传记中心收入《国际名人辞典》。他的艺术创作也取得辉煌成就,中老年以后,多作中国画。作品清新隽永,别有玄旷之致,先后在全国美展和国内外展出。代表作有《金鱼睡莲》《蕉花群兔》《天鹅湖》《夜鹰图》等。”

毕业于上海美专的中国美术学院教授王伯敏在《“以学养求其画者佳”——恭读谢海翁的画》中说,明人左光斗(浮邱)论画曰:“有以术求其画者,亦有以笔求其画者,唯以学养求其画者佳。”谢海燕先生的画,正以其知识渊博,学有素养而取胜。

谢海燕不只是以画艺称家,而且是著名的美术教育家和美术史论家。他一生为国家培养美术人才,呕心沥血,在近现代的艺术教育史上,不愧为辛勤的开拓者。他在办学、教学之余,又热心于美术史论的研究,他的《西洋美术史》和《名画家评传》等,都是有很高学术价值的专著。他在繁重的教学行政工作和史论研究工作之余,长期坚持绘画创作,勤勤恳恳,数十年如一日。王伯敏感叹:多种专能汇集一身而又都作出贡献者,能有几人!

谢海燕的中国画,有自己的特色和风采,所画兼工带写而偏于写。他的作品,除在国内各地展览外,还在许多国家展出。他的绘画,情韵连绵,平中有奇趣。每于常见的题材中寓其深意,又于平凡的画材中,深化其主题。

1943年秋天,谢海燕在福建东南联大任教,所画《骊龙》以篆笔写柏,苍劲而富生意;又画《千松图卷》,百态千姿,表现松的奇倔郁拔,凛傲风霜的气质。潘天寿先生评其“浑古遒劲,力能扛鼎”。当时是抗日战争时期,这位热爱祖国、热爱民族的画家,正以古柏劲松象征屹立在大后方人民的豪迈气概。翌年,他又画《旭日苍松》意示中国人民在帝国主义侵略下,虽然历经苦难,将在不久,就可以见到光明,并以此激励正在战斗的前方将士。解放前夕,他画过《冰消》《解冻》之类的作品,欢呼新中国将要诞生,人民将得到幸福的生活。新中国成立后,他画兴更高,精神更饱满,带领师生,深入生活,以劲健的画笔,描绘了《磨子潭工地》《春临江南》《绍兴大禹陵》等有教育意义、又能鼓舞人心的大量作品,反映了社会主义社会的新道德、新风尚,以及在建设上的新成就。

永恒的人格魅力

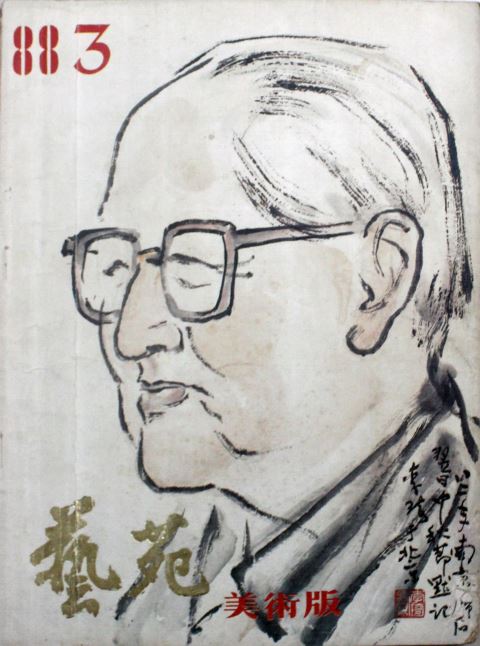

《艺苑》杂志美术版1988年第3期封面为谢海燕漫画像。

谢海燕一生辛勤耕耘于艺教园地,为近现代中国的美术教育和美术创作奉献了毕生的精力和才情,为我国高等艺术教育事业和文化艺术的繁荣进步呕心沥血,鞠躬尽瘁,桃李满天下。他勤勉踏实的治学精神、教书育人的敬业精神和为人师表的高尚品德,成为永恒的人格魅力,永远激励着后辈学习进步。1992年国务院为表彰他对我国高等教育事业做出的贡献,颁发了荣誉证书和政府特殊津贴。2001年11月21日,谢海燕教授因病去世,享年92岁。

谢海燕的外甥女陈真华给记者展开一张2010年3月31日的《南京艺术学院报》介绍:“2010年3月16日,是舅父诞辰100周年,南京艺术学院召开纪念座谈会,许多著名专家、学者以笔谈的方式纪念这位先辈艺术家,表示将发扬其精神、光大其业绩,为繁荣和发展中国的文化艺术及艺术教育事业而努力。”

原江苏省教育厅厅长沈健作《丹青留芳,风范长存——纪念我国杰出的美术教育家谢海燕教授诞辰100周年》,盛赞:“先生之风,山高水长。作为美术教育家,他学识渊博,精通中外美术史;作为著名画家,他艺旨高深,作品独树一帜,深邃典雅,别有玄旷之致;作为大师,他谦以待人,对晚辈和画坛初涉者,总是伸出扶持之手;作为教师,他淡泊名利,数次将晋升工资的机会让给别人,体现出高尚的精神与品格;作为领导,他平易近人,关爱师生。”

时任南京艺术学院党委书记米如群教授提出要学习谢老的5种精神:胸怀大志、艰苦创业的精神,献身教育、为国育才的精神,教书育人、关爱后学的精神,谦虚谨慎、淡泊名利的精神,清正廉洁、作风正派的精神。邹建平、陈世宁、何晓佑、周京新等南艺校领导,保彬、沈行工、孙瑜、潘志国、周积寅、方骏、杨春华等老同志和部分中青年艺术家,谢海燕妻子张嘉言先生和小女儿谢燕淞教授出席座谈会。

家人眼中的谢海燕

记者采访刘继宁(中)、陈真华(右)。阿 龙 摄

在榕华街道进贤社区建贤新村5栋南侧路边,刘继宁(右)指着北侧说,老舅谢海燕的老家,就在这座大使老爷宫旁边。郑楚藩 摄

在家人眼中,谢海燕简直就是一个人格完美的典型代表。他对事业勤勤恳恳,不惧艰难,对学生慈祥关爱,倾囊相授,对家人和蔼可亲,温柔敦厚,侄孙后辈等都对他念念不忘。

刘继宁说:“我从小对大老舅十分景仰,他非常和蔼可亲,对我们这些后辈非常好。我小学二年级时老师布置作文学写信,我第一次写信就是写给敬爱的老舅。他回信说看到孙儿已经会写信非常高兴,勉励我好好读书。”

陈真华拿着一张黑白照片说:“大舅非常爱惜我们这些小辈,1966年我作为知青下乡第一次去海南,写信告诉大舅,他回信鼓励我、关心我,并寄了一张照片给我,说‘海南热吗?要是太热,你就看看我和你大妗在家里阳台照的这张雪景,就不热了。’非常风趣,非常亲切。”

谢燕淞在《至诚,至爱,至美——忆我的父亲谢海燕》中写道:“父亲经常对我们进行爱党和爱国主义的教育……教育我们做人的道理,言传身教地教育我们为人处世要为他人着想,宽厚待人,要谦虚谨慎,凡事学会谦让,先人后己等等,这也可以说是父亲做人做事一辈子的态度和准则……在任何时候总是对我们强调要靠自己的本事,父亲对子女个人未来的发展是不干预的,充分尊重个人的意愿,想学什么就学什么,不强求子女一定要继承父辈走美术之路。”

谢海燕的五弟谢益勋15岁就离开揭阳到上海找他,谢海燕把弟弟安排在北京东路一家潮州人开的公司里当一名无薪的练习生。他时时惦记着弟弟,每当周末稍有空闲一定去看弟弟,风雨无阻。谢益勋在《缅怀亲爱的大哥》中写道:“每当见到哥哥,我的精神为之一振,感到一股强大的暖流在身上流动。我最喜欢听大哥说话,他讲话的内容特别丰富,先是问寒问暖、问长问短,然后给我讲家史、国耻、地理、历史、文学艺术滔滔不绝。”谢益勋每次都想和哥哥多待一会儿,又怕会影响他的休息和健康,只好劝他回去。临走,大哥总要塞给他钱。还曾带他到南京路一家著名的西餐馆吃西餐,教他吃西餐的礼仪。有时也带他参观展览会,尤其是画展。有一次在马路散步,谢海燕听到弟弟一声咳嗽,马上到药房给他买了一瓶止咳糖浆,并要把外衣脱给他穿。在大哥无微不至的爱护下,谢益勋进步很快,被评为上海市邑庙区优秀青年团员,大哥立刻给他写信说:“真有说不出的高兴!祝贺你!”

谢海燕就是这样一位可敬可亲的人,他的一生培养了无数艺术人才,为国家储才、育才、育人。他的伟大精神和崇高品格,永远激励着后辈不断前进。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -