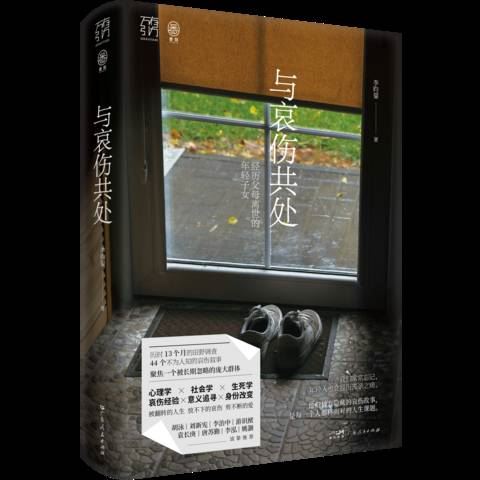

《与哀伤共处:经历父母离世的年轻子女》

李昀鋆 著

广东人民出版社

2025年2月

□禾 刀

这是一部关于哀伤的作品。作者李昀鋆博士在经历母亲去世的哀伤后,开始聚焦一个被主流声音长期忽视的群体,即那些经历父母早逝的年轻子女。本书中,作者通过历时13个月的田野调查,深入访谈了44位在青少年期至成年初期经历父母离世的年轻失亲者,通过“哀伤经验、追寻意义、身份改变”三个主题,最终分析得出结论:与哀伤共处的过程,也是“拆毁”与“建造”,并最终实现成长的过程。

在作者访谈对象中,大部分人习惯隐藏自己丧亲的哀伤,“‘隐藏的哀伤’成为这些年轻子女哀伤经验的首要主题”。丧亲之痛,意味原来习惯的生活秩序,因为父母的离开而被打乱。本书调查对象界定于“青少年期至成年初期经历父母离世”的特定群体,这个年龄段的人大多人生观并未完全形成,个体在社会上的摸爬滚打还不够老成,时常离不开父母哪怕是从精神上的支持。另一方面,快速成长的他们渴望独立,“隐藏的哀伤”是他们向外展示成长乃至成熟的情绪标签。

当然,“隐藏的哀伤”并不表明他们对父母的离开无动于衷。恰恰相反,正因为哀伤情绪挥之不去,所以他们愿意向作者敞开心扉倾诉自己内心的积郁。曾有这么一句话,没有深夜痛哭过的人,不足以谈人生。这种痛哭的内涵虽然丰富,但其中肯定包括对父母的思念,渴望得到支持。在许多人的心目中,父母是自己的“天”,是给自己遮风挡雨的伞,也是自己人生的第一位导师。对这些人而言,“父母的死亡不仅冲击了他们内在的认知结构,同样也会借着改变意义体系,进而翻转了他们外在的人生走向”。简而言之,不管他们是否愿意接受,父母的离开必将导致生活的“失序”,而“哀伤”是眷念过往,努力寻找并构建属于自己“有序”生活的必然情感历程。

作者指出,父母的离世最终会引发子女身份的改变,这些人突然“变成没有父/母的孩子、被冲击的自我结构、被修订的生命意义、被变动的人生走向,而这些翻转也可能使得他们与哀伤共处的时间被拉长到了一辈子”。“哀伤”并不见得就是坏事。在中华传统伦理文化熏陶下,这样的“哀伤”本质上也是孝道内容之一。“哀伤”情绪的长期化,也是对父母养育情谊的长久思念,在某种意义上,这种“哀伤”体现了传统文化美德。

当然,“哀伤”不应只是对亲人的怀念,更主要的是与过去艰难告别。为此,作者提出的建议包括:正确面对,接受现实;培育可倾诉对象,学会与哀伤长期共处;寻找独立生活下去的方法。哀伤不可避免,这是人生的必然经历,但哀伤并不是生活的全部,人生的意义在于,既牢记过往,又面向未来。作者在本书反复强调的与哀伤长期共处,并非鼓励长期陷入哀伤情绪之中,而是学会控制情绪,在“拆毁”自己过往秩序的同时,积极建造属于自己的独特人生。

一言以蔽之,哀伤,既是对父母的爱,也是自己前行的力量。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -