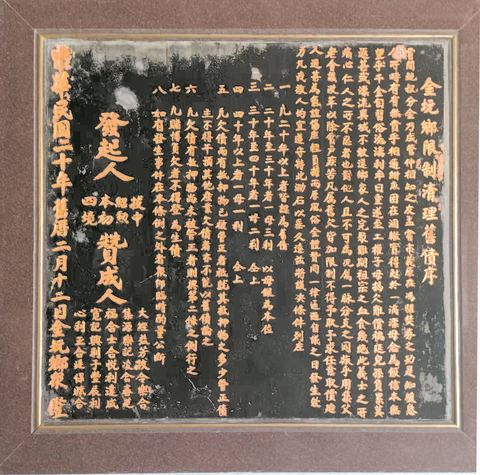

2022 年盛夏,记者在“行走侨乡,寻访华侨故事”系列采访活动中,来到揭西县金和镇新园村,采访林子丰先生惠泽梓里的故事。在参观该村的林氏宗祠时,记者发现了两通珍贵碑刻,其一即为《金坑乡限制清理旧债序》碑。这通镌刻于民国二十年(1931 )农历二月的石碑,镶嵌于宗祠墙壁上,犹如静静矗立在时光深处。碑文上《金坑乡限制清理旧债序》的字样虽历经近百年岁月沧桑,却依然清晰可辨。这通偶然被发现的石碑,为观察民国初年揭西侨乡民间金融秩序提供了珍贵文献。它如同一把钥匙,为我们打开了一扇窥探民国初年侨乡民间金融秩序的窗口,诉说着一段被遗忘的乡村金融变革往事。

镶嵌在揭西县金和镇新园村林氏宗祠墙壁上的《金坑乡限制清理旧债序》碑刻。

□记者 蔡幼芳 文/摄

发现碑刻 揭开民国侨乡债务困局

《金坑乡限制清理旧债序》碑文如下:

尝闻鲍叔分金,乃成管仲相知之友;孟尝市义,原在冯驩焚券之功。是知,缓急人所时有,有无贵乎相通。鲋鱼困在涸辙,实得生于一滴;漂母念为饭信,本无望乎千金。自习俗流离,利率日重,遂至工权子母揭欠难偿,祸延儿孙负累莫返,甚或漂流异域不敢还乡。家人之完聚难期,祖宗之血食几绝。此义士之所痛心,仁人之所不忍者也。对他人且不可为,况属一脉分支之同族乎?用集父老会议改革,以除贫户疾苦。凡属旧欠,皆加限制,不得予取予求,任意取偿,迫人过甚。为气谊伤庶,轻负担而厚风俗,全体赞同一律通过。自议之日发生效力。凡我族人均宜遵守。特此勒石,以垂久远。兹将议决条件列左:一、凡二十年以上者皆认为旧债;

二、二十年至三十年者一母三利,以母银为本位;

三、三十年至四十年者一母二利,同上;

四、四十年以上者一母一利,同上;

五、凡欠债而有抵押物,已被管正者抵就,其抵押物之多少,管正债主不得干预,其他产业欠债者,亦不能以旧债论之;

六、凡欠债有抵押物而未被管正者,则与第二条之例行之;

七、凡赌博负欠者,不得登为生债;

八、如有发生事件在本条例之外者,众乡临时酌量公断。

发起人:拔中 绍勋 本初 四境

赞成人:大经 益芳 拔令 乐合 集源 乐记 凌合 春苑 福合 士合 悦利 达成 宽记 兴利 子丰 辰利 心利 王合 廷保 赋合

中华民国二十年旧历二月十二日 金坑乡众 竖

碑文序言以沉痛的笔触,描绘了当时金坑乡深陷的债务深渊。“自习俗流离,利率日重,遂至工权子母揭欠难偿,祸延儿孙负累莫返,甚或漂流异域不敢还乡。家人之完聚难期,祖宗之血食几绝。”寥寥数语,将高利贷盘剥下侨乡百姓的悲惨境遇刻画得入木三分。

民国初年的潮汕地区,侨乡经济与商品经济交织,形成了独特的 “侨汇 - 商贸 - 高利贷” 三元循环体系。据民国二十三年(1934)《潮梅现象》调查显示,潮汕农村借贷市场存在惊人的三级利率结构:亲友互助借贷月息1~2%,占比不足20%;“银利”短期拆借月息3~5%,占比最高,约45%;而“阎王债”应急借贷月息高达8~10%,占比达35%.这深刻反映了当时农村经济凋敝、农民融资渠道匮乏的困境。更有甚者,采用“五日一转”(即每五日将利息计入本金重新计息)的复利计算方式,其实际年利率骇人听闻,让借贷者陷入永远无法清偿的债务漩涡。

因此,大量债务人 “漂流异域不敢还乡”,导致侨乡出现 “空心化” 危机 —— 青壮年流失使宗族祭祀难以维系。债务问题已严重威胁到宗族共同体的存续,一场乡土自救迫在眉睫。

乡土智慧 阶梯式清理机制的创新

面对严峻的债务危机,金坑乡选择以宗族公议的方式寻求出路。“用集父老会议改革,以除贫户疾苦。” 通过集体协商,达成了 “限制清理旧债” 的共识,并将议决条件勒石公示,自议之日起发生效力,全体族人必须遵守。

碑文所刻的八项条款,构成了一个精密而务实的阶梯式债务清理体系。其核心是根据债务年限进行阶梯式减免:二十年以上者皆认为旧债;二十年至三十年者一母三利,以母银为本位;三十年至四十年者一母二利;四十年以上者一母一利。

这种设计既承认了历史债权,又大幅减轻了陈年积欠的重压,尤其对困顿最久的债务人施以最大救济,且创新性地引入 “债务年限递减” 原则,展现出独特的民间智慧。

在抵押物处置方面,碑文体现出鲜明的现实主义色彩。已被债权人 “管正”(占有管理)的抵押物,直接“抵就”,无论价值高低,“债主不得干预”,实质上宣告了此类债务的终结;未被管正的抵押物债务则按年限减免规则处理。这种“管正抵就” 原则,体现了对既成事实的承认和对弱势债务人的保护。

同时,碑文还明确将 “赌博负欠” 排除在可清理的“生债” 之外,清晰划定了救济的道德边界。对于条例之外的事件,由众乡临时酌量公断,赋予乡族共同体依据具体情境进行裁决的权力,展现了民间法的灵活性与适应性。

伦理金融 宗族力量对市场的驯化

金坑乡的债务清理行动,其深层逻辑是一种“伦理金融” 的实践。序言开篇以 “鲍叔分金”“孟尝市义”“涸辙之鲋”“漂母饭信”等典故定调,将经济行为深深嵌入“缓急人所时有,有无贵乎相通” 的儒家互助伦理与乡土人情网络之中。

这一行动本质上是以宗族共同体的伦理权威和集体力量,对冷酷的市场法则(特别是高利贷)进行的一次主动 “驯化”。宗族在金融治理中扮演着多重角色:作为信用中介,为成员提供担保;作为争议仲裁机构,行使 “众乡公断” 的司法功能;作为道德监督者,维护金融秩序的道德底线。

碑末长达20余人的发起人与赞成人名单,是集体意志与乡土权威的集中展现。值得一提的是,赞成人之一 “子丰” 即金坑乡亲、香港教育家、慈善家、银行家林子丰,他曾任香港民生书院校董会主席、香港潮州商会会长;发起人之一 “绍勋” 是林子丰的父亲,创办了金和第一所初级小学 —— 两等小学校并亲任校长。他们的参与,为这场债务清理行动增添了更多的权威性和影响力。

通过这一系列举措,金坑乡用宗族公议平衡市场法则,用伦理责任制约资本逻辑,用共同体权威维护弱势群体生存权,将经济关系拉回到维系 “气谊”、存续宗脉、保障乡民基本生存权的伦理轨道上来。

如今,这通石碑依然镶嵌在该村林氏宗祠的墙壁上,它不仅是一项债务减免条例,更是一部浓缩的 “乡土金融宪法”,见证了民国侨乡社会应对危机的民间智慧。时至今日,金坑乡先民们刻在石头上的这些乡土智慧,依然闪烁着人性的光芒,为探索更具韧性、更富人情味的社会金融治理良法提供历史之鉴。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -