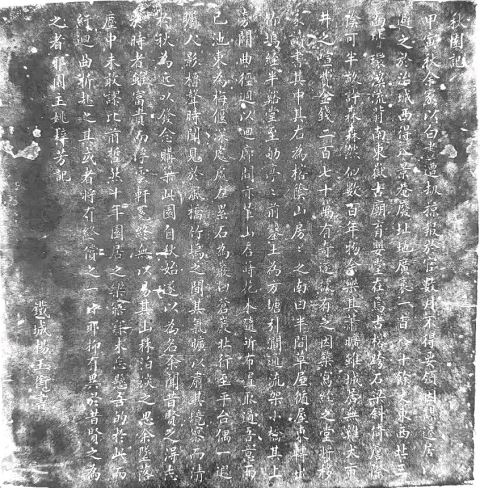

杨铁夫书《秋园记》拓本。

□孙淑彦

民国揭阳姚梓芳以继承桐城派衣钵擅于文章闻名,1950年香港出版的《姚氏学苑丛刊》七种,处处都可见桐城派主张“义理、考据、词章”的文风。“文名可比通艺阁;寿考也如惜抱轩。”番禺进士张学华这副联最能囊括姚梓芳的一生。

姚梓芳原籍是今揭阳市揭东区桂岭镇鸟围村人。1914年他44岁,那年秋月因家中遭劫掠,报于官,但数月不得要领,因此计划迁居县城。后在县城西购得八景庵旧址,“地广袤一百八十余丈,东西北三面皆环溪流,”经过三年断断续续的建设,他说搬迁购地建园均在秋天,干脆名曰“秋园”。“秋”不仅名园,自此世人也呼他为“姚秋园”。文人总喜欢玩点雅趣,挖个方塘养几尾鲤鱼起名叫“方塘观鱼”,“活水有源头,泼泼鱼在渊。”找几块雅石种几株梅花叫“苍岩梅偃”,“此梅宜此岩,旷世乃一遇。”门前的清风桥,桥上有古榕,叫“风桥帆影”,“风雨屡不残,清风桥畅好。”还有“何如读汉书,时时进一觞”的“劬亭独酌”;“清溪上有堂,西窗宜夜话”的“半溪夜话”;“闲校陆羽经,瓜果吐奇馥”的“草屋果香”;“园中诸胜处,山房实主位”的“榕荫读书”以及“登眺日忘倦,但觉神意泰”的“平台闲眺”。这样,凑成了令人极竭毣毣之思的“秋园八景”,为诗人提供绝好诗料。读书写字会客观鱼赏梅都有好去处,玩的不仅仅是风景更是学问。

黄秋岳对秋园的设计和建设大为称许,说“君能翦秽穷回溪,拓地几弓营几稔。平分四时各可玩,园独名秋志尤凛”。到了1917年秋园全面竣工,曾习经右丞从京城回家道经榕城,住于秋园,有诗曰:“地僻正宜常闭户,心闲无碍近弹棋。”很得园主欢心。主人自己写篇《秋园记》,说明秋园的来龙去脉,又请擅于书法的老友中山杨铁夫(玉衔)书写。两人是广雅同学、桂林同事,杨后来又当揭阳县长,关系甚好。再郑重邀请两位有大名的业师康长素(有为)题匾额、林琴南绘图并长诗。当时的名诗人陈石遗、曾刚甫、杨昀谷、罗瘿公、黄晦闻等等,“闻余新园始落成,首以诗来,好事者且续续和咏焉”。这些诗文名篇全部刻石立于园内。秋园在当时俨然是揭阳县城一大名胜,吸引不少诗人墨客达官贵人,在《秋园文钞》《璞山集》《瞩云楼诗存》及《鹪鹩巢诗集笺校》《三香山馆集》《张荃诗文集》等诗集中可以依稀知道当日宴集赋诗的雅趣。到了1947年潮州修志馆林德侯撰写《潮州志·金石志》时,尚见到几块石刻,这是后话。

1924年,姚秋园之母王氏八十寿辰,他从台州海门监税局任上请假回家,自建园至今,“中间经地震、风灾、兵祸诸变,而吾园独存”。白衣苍狗,秋园八景已废去三景矣。夜阑人静,月落霜高,他与老妻弱媳追话往迹,为怅触者久之,又撰写《秋园后记》,感慨一番。萌想另找地方“构楼两楹,庋吾图书,春秋佳日,携侍儿雏女,吟诗读书于其间”。杨铁夫书《秋园记》拓本几年之后,出于某种原因,秋园易主给同是吴澹庵(玉臣)的弟子孙家哲(淑资)。孙氏在外地任职较多,这园主要是敬奉老母,“菽水承欢”,因而改称“菽园”。在邱汝滨、黄静夫等人的笔下,“榕江孙氏菽园有亭台花树之胜,春日桃杏盛开,秋则葡萄满枝。余每往游,至则惟园丁在焉”。如白居易所说:“多少朱门锁空宅,主人到老未曾归。”到上世纪五十年代菽园改为他用,面目渐变。秋园菽园已成为诗酒闲话中的旧时月。我近期撰写《秋园年谱》,考察姚梓芳中年从桂岭鸟围村先后搬迁到县城两处建筑:秋园和姚氏学苑的盎然春煦萧然秋爽,写了二篇短文。恰好友人索联,即以秋园和姚氏学苑为题材写联:秋园八景旧时月;学苑一楼半夜灯。短文第一篇即本文借上联为题;第二篇写姚秋园1930年建姚氏学苑,终于有一座二层藏书楼,可以藏书校书读书,借下联“学苑一楼半夜灯”作题也不错。 |

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -