技

技通乎道,技臻于美。在揭阳,掌握传统技艺的工匠心灵手巧,有将破碎瓷片拼接成花卉鸟兽,镶嵌进祠堂庙宇等建筑中;有将泥捏成小人,形神兼备,活灵活现;有将竹丝编织成精美的花篮、编织成画,纤细精巧,美轮美奂……

嵌 瓷

缀片成型,是永远亮丽的艺术

普宁里湖关帝庙屋顶嵌瓷。

嵌瓷,俗称“贴饶”“扣饶”“剪粘”,是以绘画和雕塑等造型艺术为基础,运用剪取的瓷片通过镶嵌来表现形象的装饰艺术,与木雕、石雕并称潮汕三大建筑装饰艺术。嵌瓷艺术风格较为写实,色彩鲜艳,形象生动,效果突出,有独特的生产技艺和欣赏价值。嵌瓷工艺美术作品因“历经风吹雨打、烈日曝晒而不褪色的特质”而闻名遐迩,这是其他很多工艺品所不具备的,被誉为“永远亮丽的艺术”。

嵌瓷工艺始于明代,盛于清代,迄今已有300多年历史。明代嵌瓷的图案、色彩比较简单。到了清末,嵌瓷工艺已十分成熟。20世纪60年代至80年代,嵌瓷多是以单件的工艺欣赏品为主,镶嵌精工,技术较高。20世纪80年代后,富裕起来的人们开始重修祠堂与庙宇,“下山虎”“四点金”等传统建筑为工匠提供了新的表现舞台,掀起了嵌瓷装饰的热潮。

传统建筑是嵌瓷的展示舞台,装饰在庙宇、祠堂、屋脊正面的嵌瓷,多以双龙戏珠、双凤朝牡丹等为题材,线条粗犷有力,构图气势雄伟,色彩绚丽,以大动态大效果取胜;装饰脊头、厝角头的嵌瓷,多是文武加冠的立体人物。潮汕人喜欢戏剧,三国的刘关张、封神演义的神仙等,通通都被搬到了屋顶上,因此,也有了“厝角头有戏出”这一说法。

在揭阳,嵌瓷工艺,普宁具代表性,普宁嵌瓷的表现手法有平嵌、浮嵌和立体嵌等,其技艺一般分为四个步骤,塑胚胎(俗称“缚瓦骨”)、剪取瓷片(俗称“剪饶”)、镶嵌瓷片(俗称“贴饶”,也就是“嵌瓷”)和综合调整。许多驰名潮汕乃至海内外的名师巧匠,经他们代代传承优化,形成了嵌瓷独特的生产技艺。为了让嵌瓷在新时代背景下继续焕发生机,工艺师还把嵌瓷从屋顶搬下来,做成可近观、可多角度审视的艺术品,让更多的人能够近距离观赏嵌瓷、了解嵌瓷,让这项非遗文化更好地传承下去。2008年,普宁嵌瓷被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

再造之美,栩栩如生。破碎的瓷片,经嵌瓷手艺人妙手巧施,成就揭阳工艺里一道永不褪色的风景线。

陶 塑

形神兼备,赋予塑物生命活力

陶塑“理发”。陈保国 作

陶塑“工夫茶”。陈茂辉 作

从揭阳仙桥南朝墓出土的青釉鸡首壶和六足陶砚到丁日昌府保留的麒麟照壁,从宋代“百窑村”出土的佛像和哈巴狗到揭阳学宫照壁“鲤跃禹门图”,这些都是揭阳陶塑拥有深厚历史底蕴的生动写照。

据《揭阳文物志》记载:“潮州与揭阳交界处(属揭阳境内)存有保存较完好的陶窑,该窑出土有大量南宋陶器,其中有四耳陶罐、泥鳅脊状、环粘鼓钟等艺术性和实用性较强的陶瓷塑物。”经过千百年的传承发展,揭阳陶塑在潮汕陶塑这个大系统中自成体系、独具一格。揭阳陶塑具有精巧、简洁、诙谐、装饰性强等特点,并融汇石湾陶塑的传神粗犷、气势磅礴和潮汕地区的戏曲、木雕、泥塑等民间艺术特色,形成了体现滨海地区风情、独具地方文化特色的揭阳陶塑艺术体系。2013年,揭阳陶塑制作技艺被列入第五批广东省非物质文化遗产名录。

揭阳陶塑艺术元素丰富,形象丰满,极具感染力。多以儒、释、道、农、工、商、渔以及戏剧神话传说为素材,民间雕塑造型艺术为手段,泥土、色釉为材料,先以低温陶坯加彩,后为中温施釉烧制为主。揭阳陶塑的制作主要分9个环节,分别是选泥、制成泥塑小稿、成型塑造、翻石膏模、印制、修坯润色、晒干低温素烧、配釉施釉、成型煅烧。作品强调形与神的结合,人物刻画大胆夸张、形神兼备,脸部、脚手以陶胎素色为特点,衣褶通过施窑变色釉,使作品形成粗犷与细腻、丰富色釉与素色胎体以及俗与雅、动与静的强烈对比,让作品更具感染力和震撼力。

竹 编

削竹成丝,可编花篮可织画

竹编花篮。

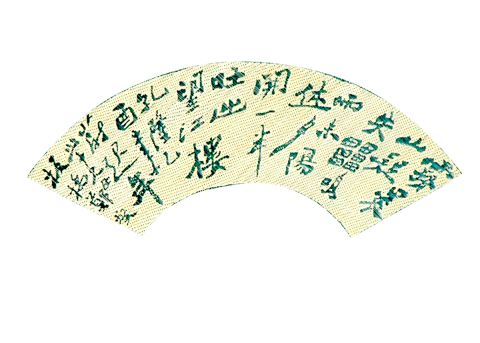

竹丝编织“郑板桥书法”。夏荣居 作

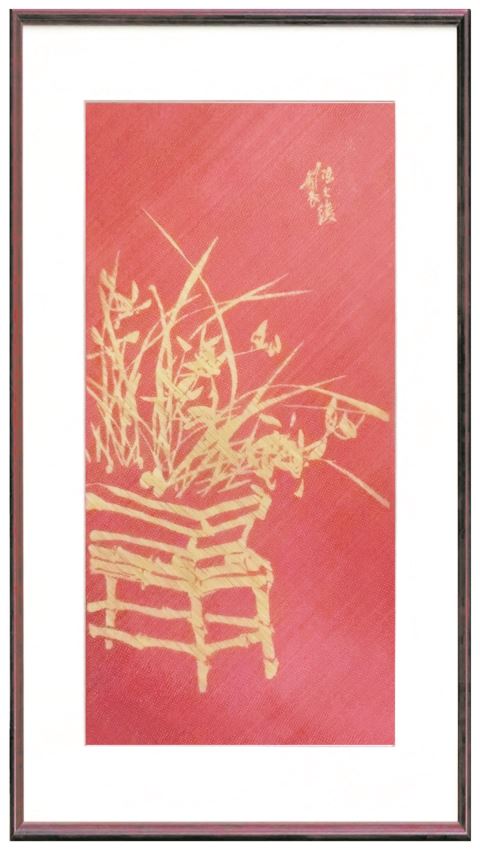

竹丝编画“兰香”。陈大绫 作

在揭阳,竹篾可以编织成生活常用的器具——竹编花篮,也可以编织成一幅精美的艺术品——竹丝编织画。

竹编花篮一般是用竹篾编织而成的盛器,且在上面描绘有吉祥意义的字样及图案。揭西县凤江镇历来有编织竹器的传统,100多年前凤江人就在潮阳花篮的基础上改进编织技艺,经过数代相传形成了目前揭阳花篮工艺细腻精巧、造型圆肚凸顶的特色。

制作花篮首先需要破竹锯竹,一层层撕篾。先编织六角形篮底,用竹片底芯固定、定型,称为踏底。之后编篮身、塑篮墙,然后是插篮脚、编篮脚、铰篮脚来定型篮身,保证花篮平稳,篮底不受磨损。再次就是套在模具上编织篮盖,篮盖呈半球状凸起,凸起越高则制作难度越大。之后,手艺人把具有吉祥意义的图案描绘在花篮上,如象征富贵的牡丹、长寿的桃子、如意的柿子,还有鸳鸯、鱼、葫芦等,用颜料上色、风干、刷桐油,一个华丽精巧的花篮才算完成。

随着传统技艺与地方风俗民情的不断结合,竹编花篮逐渐演变成盛装人情往来的礼物专用器具。在揭阳许多地方,嫁娶、添丁、祭祀、出花园等都有一套特别的礼俗,每逢到了这些重要时刻,总少不了竹编花篮的参与。

竹丝编织画又称篾织,是用事先染了色的细如丝线的竹丝编织出来的画作。宋末元初,竹丝编织画自四川传入揭阳西门外(今月城、霖磐)一带。据清代《潮州府志》记载:“揭阳人多取笙竹以制器,甚精巧。”20世纪初,揭阳竹丝编织画以纤巧精细著称,在民间广为流传,至今已成为潮汕地区乃至广东省独有的工艺品种,具有较高的艺术欣赏和收藏价值。

竹丝编织画需严选柔韧性好、含水量低的竹子作为原材料,经处理后细如发丝、柔韧如纸的竹丝才能用来编织入画。传统竹丝编织画工艺只有一面成画,经过传承人的长期实践与探索,发展出揭东竹丝编织画中“黑白两织全”技法,其采用黑白两种或多种篾片挑压交织成画面的新抽法编织,能够呈现出双面画作的效果。作品黑白分明、对比强烈,体现出独特的审美情趣和浓厚的地域文化特色。

竹丝编织画题材广泛,艺术精湛,内容多以名家名画为蓝本,精心构图,以经纬交错、疏密对比、穿插掩压、粗细衬托等方法编织。竹丝编织画作品不论画作、书法几乎与原稿样分毫无差,既保留了名家名作的形意,又具有竹丝编织画独特的艺术感染力,代表作品有《八仙过海》《梅兰竹菊》《四才女》《郑板桥书法》《竹石图》等。2013年,竹编(揭东竹丝编织画)被列入第五批广东省非物质文化遗产名录。

统筹:杨桂青

撰文:宋 洋

摄影:张声金 林佳燕

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -