□记者 蔡幼芳

在张美生编著的《潮汕侨批书法荟萃》一书中,有几封关于兄长苦口婆心引导弟弟刻苦向学的批信,把教育与将来的谋生、家族未来命运紧密联结,体现长兄如父的担当,期盼读书振家声的信念,读来令人深深感动。

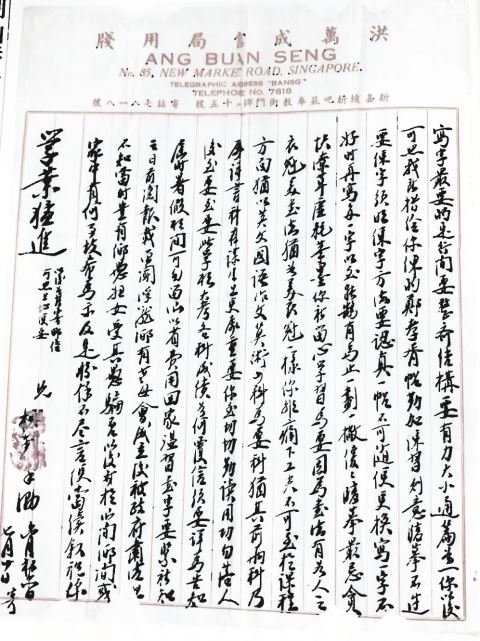

“切切勤读用功,勿落人后,至要至要”

新加坡华侨宋树钊写给弟弟的批信中说:“……应当迎头赶上,以为亡羊补牢。同时更应明白你既从学,将来便是以学谋生,并非如劳力者可以用力为活,你既无力,又成不学无术的人,那么将来社会上崇高的地位,根本没有你的份儿。父母妻子也难以望你养活,就是连你自己的生活,恐怕也要发生问题。许(那)时非但乡党不齿,亲朋窃笑,成为社会上无可用处的人,而自己已是老大悲伤,噬脐莫及哩。”

1950年,新加坡华侨宋树钊寄给澄邑弟弟的批信中写道:你能痛改前非,勤奋用功,阿兄是喜之不胜的。本来以你的年龄,现在是要初中毕业才对,因为沦陷,误了你的前程,所以现在才开始念一年级。这未始不是你的损失,所以你应当迎头赶上,以为亡羊补牢。同时更应明白你既从学,将来便是以学谋生,并非如劳力者可以用力为活,你既无力,又成不学无术的人,那么将来社会上崇高的地位,根本没有你的份儿。父母妻子也难以望你养活,就是连你自己的生活,恐怕也要发生问题。许(那)时非但乡党不齿,亲朋窃笑,成为社会上无可用处的人,而自己已是老大悲伤,噬脐莫及哩。所以我不但希望你,要实实在在的悔过,务求现实,不要徒学一些虚伪的前进新名词,同时更希望你默问勤学方面,深自想像(象)其善果如何,以及默问不勤学方面,想像(象)其恶果与影响如何,便能亲自觉悟,毋须他人絮絮不休,你祈猛省,毋忘为要。你的来书字迹,还是潦草欠佳,没有行间,须知写字最要的是行间要整齐,结构要有力,大小通篇如一。你以后可照吾所指伶(令)你练的郑孝胥帖勤加练习,刻意临摹。不过要练字须明练字方法,要认真一帖,不可随便更换……一划一撇,缓缓临摹,最忌贪快潦草,虚耗笔墨,你祈留心学习为要,因为书法有如人之衣冠,美书法犹如美衣冠一样,你非痛下工(功)夫不可。至于课程方面,犹以英文、国语、作文、算术四科为要科。犹(尤)其前两科乃属语言科,在谋生上更属重要,你至切切勤读用功,勿落人后,至要至要!

这封充满关切与教诲的侨批,生动展现了海外华侨对教育的高度重视与务实理念。信中兄长的谆谆教导,流淌的是焦虑与期盼,至今读来,仍叩击人心。

批信中强调教育是立身之本,关乎生存与发展。弟弟因战乱(沦陷)耽误学业,亟需“迎头赶上”弥补。兄长明确指出,弟弟的未来是“以学谋生”的脑力劳动者,而非依赖体力的劳工。若“无力”又“不学无术”,将丧失社会竞争力,甚至无法养活自己与家人。宋树钊通过“乡党不齿,亲朋窃笑”“老大悲伤,噬脐莫及”等严厉措辞,警示弟弟,若教育缺失将导致人生陷入困境。然后,他以务实勤学的态度,反对浮于表面的“前进新名词”,强调“务求现实”,倡导真才实学而非形式主义。要求弟弟通过对比“勤学之善果”与“怠学之恶果”,主动内化学习动机,达到“亲自觉悟”,培养自主学习的能力。

批信中,宋树钊还毫不客气地批评弟弟字迹潦草,强调书写要“行间整齐、结构有力、大小如一”的规范,将书法喻为“人之衣冠”,视其为个人修养与社会形象的重要部分。同时,他要求弟弟专注临摹郑孝胥字帖,注重“缓临摹、忌贪快”的习字方法。最后,宋树钊强调“勿落人后”的竞争意识,督促弟弟在关键科目上全力以赴。

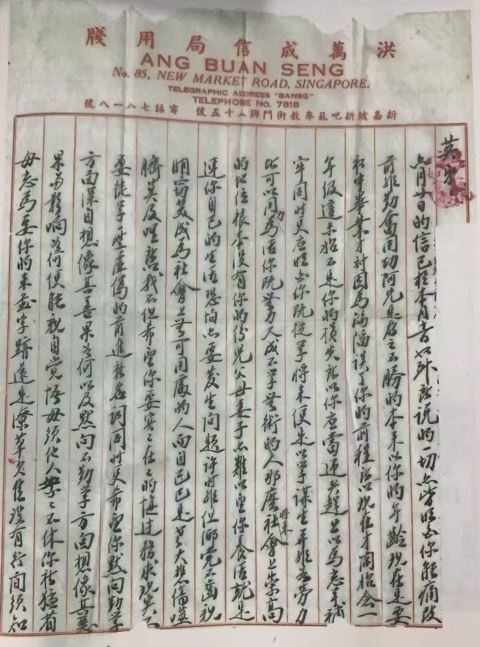

“令幼弟苦求读书,而学费之繁重,定必负责”

1948年元月28日,旅居香港的李楞枝在给双亲的批信中写道:“必须立即去信再令幼弟苦求读书,而学费之繁重,定必负责,幸无挂怀,见信切切务宜进行为盼。”

1948年元月28日,旅居香港的李楞枝寄给潮安双亲的批信中写道:“而唐中大小平安,心甚喜慰。而楞悦幼弟,今春因物质高贵,及学费提高所影响,似恐外地经费不能支持,故不敢再度读书,转自本乡补习夜学,以省经费,切不可作如是想。但儿自接信后,再四与吾大人考虑,必须立即去信再令幼弟苦求读书,而学费之繁重,定必负责,幸无挂怀,见信切切务宜进行为盼。”

在这封侨批中,李楞枝对幼弟读书非常关切,情感真挚。信中首先客观陈述现实困境——“物质高贵,学费提高”导致幼弟“不敢再度读书”,转而选择本乡夜学以节省经费。这种妥协既体现家庭经济的窘迫,也隐含对幼弟前途的隐忧,为后续劝学铺垫了情感张力。“再四与吾大人考虑”的表述,展现其作为兄长的主动担当。他并非简单说教,而是与双亲共同商议解决方案,强调“学费之繁重,定必负责”,用经济承诺消解家庭顾虑,将说教转化为具体的经济支持。“切不可作如是想”的否定句式,直接驳斥了“因贫废学”的消极选择。兄长以“必须立即去信再令幼弟苦求读书”的强硬态度,传递出“教育优先于物质”的价值观,甚至用“幸无挂怀”的安慰,将教育投入视为家庭不可动摇的核心投资。

李楞枝不仅解决经济问题,更通过“见信切切务宜进行”的反复叮咛,将教育视为家族延续的根本。其关切超越单纯的经济援助,已上升为对家族未来命运的深远谋划。

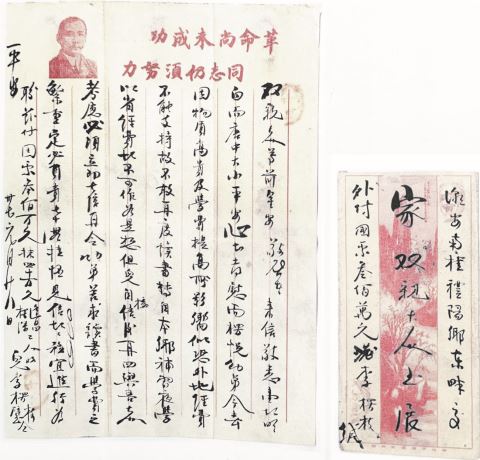

“人生于世,小不努力,老有何为”

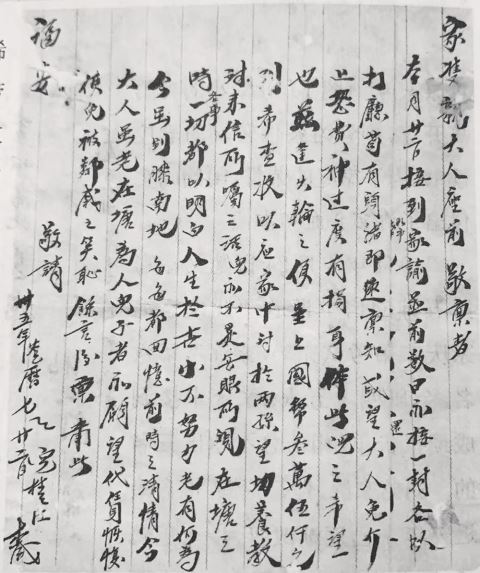

新加坡华侨莫楚江在给双亲的批信中说:“对于两孙望切养教……人生于世,小不努力,老有何为……使免被邻戚之笑耻。”

在《侨批例话》(沈建华 徐名文 著)一书中,也收录了许多关于华侨重视下一代的培养,迫切希望年青一代能立足于社会、以振家声的批信。

马来西亚华侨陈应传是在海外执教多年的教师,他在1952年9月给儿子的侨批中写道:“……里面有一段‘国语、算术一楷(概)用潮音来教’。……你的字比较好一点,但不要自满,更要加倍努力学习!你要知道‘学无止境’,越学越有进步。希望你从今以后要迎头赶上,勿落人之后,因为将来有可能,你还要升进中学呢!”在1953年6月给儿子的另一封批信中,陈应传又写道:“接你的信,你写的字比较有进步,为父甚是欣喜……毛笔字也要学而不懈,不要以为毛笔字可以弃同敝屣了。要知道吾国能有几千年之立国,就是赖于此优良文化也。我并不是头脑腐迂,实是有其长处不可抹杀也。信中夹去笔头两个,不知适用否?”陈应传在这封信中再次夸奖儿子的字写得好,又提醒儿子要好好传承中华文化,练习写好毛笔字,他还不远万里寄去了两个毛笔头。

马来西亚华侨闺娴在给五婶的批信中写道:“……家庆在根成绩也不落人后,因此稍解胸怀,然终忧烦不知何时始能各自独立,重振家声。”同时,这位华侨也不忘关心正在国内求学的表弟:“玉奕此次期考成绩如何?想必也名列前茅无疑也。现在在学之学生,日常要开会及集体劳动否?”她特地托人带来珍贵的“派克”墨水笔一支,上雕有“丘玉奕”三个金字,以鼓励表弟勤奋向学。

新加坡华侨莫楚江在给双亲的批信中说:“对于两孙望切养教……人生于世,小不努力,老有何为?……使免被邻戚之笑耻。”他高瞻远瞩,把眼前对子孙的培养与将来的就业、家庭声誉联系起来,更是让人感动。

1946年6月11日,马来西亚华侨吴镜明在给儿子吴天元的批信中写道:“昨天接尔来信,所云等情已悉。中云在家赋闲,无事可作,想此学期欲入学读书。为父亦是十分赞成。既欲入学,在此时期须欲尽心勤读,勿得作辍。苟能进步,将来亦是尔一生之幸福。尔弟亦常教其勤读。书籍、学费,可向尔母领取可也。勿负余言,是为至要。”这封简短的家书,展现了华侨对子女教育的关切。吴镜明在信中强调“尽心勤读,勿得作辍”,并告诫儿子“苟能进步,将来亦是尔一生之幸福”。这种教育观念,反映了海外华侨的务实态度,短短数语,承载着战乱年代华侨对教育的执着。

侨批研究学者辛镛认为,潮汕崇文重教的历史悠久。唐朝韩愈莅潮,兴办教育,“赢得江山尽姓韩”。潮汕人自此信奉“地瘦栽松柏,家贫子读书”的理念,至宋代已有“海滨邹鲁是潮阳”的美誉。近现代更是精英辈出,在自然人文等各学科涌现出一大批著名人物,彰显潮汕深厚的文化底蕴。而人才的出现,正是先进的教育理念和发达的教育系统所造就的。因此,潮汕人纵然身处万里之外,念念不忘的仍是家人的安康和子女的教育。早年,潮汕很多青壮年劳动力都下南洋,将孩子留给家中的老人看护,造成“留守老人”和“留守儿童”。而“读书”和“教育”,是各类侨批中出现频率最高的词汇之一。同时,许多勤劳致富、事业有成的潮商,也纷纷回乡捐资建学校,发展教育,资助贫困学子,造福桑梓。这是崇文重教的儒家文化和义利并重的商业文化相互交融与影响的结果。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -