在榕城区中山街道店马社区史巷横街,有一座创建于明代前期的深宅大院——御史府。御史府坐北朝南,占地面积约4000平方米,为四进式的建筑格局,共有9个厅堂和18个天井,俗称“十八天井”。后因谢氏家族聚落于此,也称“谢厝围”。这是揭阳古城现存规模宏大且别具一格的明代建筑,具有一定的古建筑研究价值。

2025年立秋时节,暴雨刚过,阳光毫不示弱,天上的“揭阳蓝”近乎透明,“行走绿廊,感受水城文化”采访组来到御史府,探访这座独具特色的大型明代府第,感受明代建筑艺术的严谨精致,感叹世事的纷繁和历史的沧桑。

□记者 刘春玉 实习生 林 蔚

传说主人原是明代一位洪姓御史

史巷谢厝内大门。阿 龙 摄

来到御史府门口,抬头可见一个大圆门,好像时光老人神秘的瞳孔,两边挂着一对褪色了的红灯笼,浅得近乎白色的绸面灯笼在风里轻轻晃动,像两位在这里守护了几百年的老者。门楣上“百福并臻人永安,千祥云集家长瑞”的对联,横批是“合族平安”,似乎还散发着烟火人间的温热。左边墙上挂着一块揭阳市榕城区文化旅游体育局制的牌子,上面写着“揭阳古城文化遗产调研点御史府”和两段说明文字。右边墙上嵌着一块金字石刻,上书“史巷谢厝内”。

据陈悦波主编的《环城榕色》载,关于这座御史府,揭阳民间有这样一个传说:这座建筑的主人原是明代一位洪姓御史。洪姓御史病故后,膝下无子,御史府便由他的谢姓外甥继承。查现存清代三部《揭阳县志》,终明一代,揭阳姓洪的御史,仅有一人的姓氏、官职和这个民间传说一致,他就是时本县桃山都人洪廉。洪廉是明永乐十六年(1418)进士,也是明代揭阳第一位进士。他中进士后,任广西岑溪县知县,后因政绩卓著被擢升为监察御史。民间传说中所说的御史,可能就是他了。

据广州市谢翱诗会谢俊生《明代揭阳县进士第一人——洪廉与桃山》载,提到桃山都雷浦(即吕浦),很多人都会想到苏六娘故里,即雷浦苏(俗称吕浦苏)。而在明代,雷浦苏附近有一个洪姓聚落称为雷浦洪(俗称吕浦洪),位于现新市村竹围。雷浦洪氏肇创于宋末元初,由海阳县上莆都龙甲乡(今潮州市潮安区东凤镇龙甲村,村中多姓)来创,创乡始祖洪澄清,一传洪恒叟,再传洪廉为第三代。洪廉于永乐九年(1411)辛卯科中式举人,永乐十三年(1415)乙未科会试贡士,永乐十六年(1418,戊戌年)以乙未科(往科)贡士的身份中式第三甲第一百六十名荣登金榜,成为入明以后揭阳县进士第一人。原揭阳县城宣化街(今榕城中山路)的牌坊群里有一座“进士坊”,即是为永乐戊戌进士洪廉而立。

随着洪廉定居揭阳县城,桃山吕浦洪氏发展缓慢,洪氏逐步迁居县城史巷一带、部分迁居炮台丰溪洪(丰溪洪系元朝自潮州市区来创,今丰溪洪氏宗祠内还有“侍御”牌匾、上款书“钦差整饬海防兵碣石惠潮分巡道广东等处提刑按察司副使任可容为”,下款书“赐进士钦差河南道御史洪廉立”)。

谢氏家族聚居,变成“谢厝围”

据揭阳职业技术学院副教授谢若秋在《明万历年间揭阳先贤谢詠墓志铭浅说》中介绍,近几年来榕城区炮台镇桃山新明村谢氏东社祖祠(光裕堂)首编族谱《光裕堂志》,编写人员在调查过程中得到时任揭阳职业技术学院副教授欧俊勇赠与桃山谢氏有关的文物图文——明万历年间揭阳榕城先贤谢詠圹志(墓志铭),指出这是一份宝贵的文史资料,帮助他们厘清了揭阳谢氏祖源世系等问题。

谢詠是揭阳先贤,桃山谢氏第七世,榕城城隍前史巷谢氏第三世。圹志描述了揭阳谢氏入潮始祖为铁牌总管谢壶山(名升一)、分创桃山始祖为谢梅叟(名宗文)、分衍榕城城隍前始祖谢玉川。谢玉川名玙,字鲁之,谢詠祖父,贡生,嘉靖初年仕四川梁山知县,其裔孙俗称其为“知县公”,为谢壶山第十一世孙(桃山谢氏第五世)。

谢詠圹志中载其父祖(在嘉靖年间)“复创解元坊史巷”,说明“史巷”这一地名在万历前期已经存在。圹志载谢詠一妻为洪氏,相传为史巷人氏,其祖先为明初先贤洪廉。乾隆《揭阳县志》载洪廉为明永乐十六年(1418)进士,揭阳桃山都(今炮台竹围)人,官至监察御史,故其宅第前面的街巷被称为“御史巷”,俗称“史巷”。

据民国揭阳桃山村《谢氏宗谱》载,榕城城隍前谢氏始迁祖叫谢玙,号玉川,桃山都人,明代例监,嘉靖初年官任四川梁山县知县。谢玙于明嘉靖六年(1527)主导揭阳谢氏宗族文化建设,倡编揭阳谢氏族谱、在翔龙村肇建谢氏小宗祠(永思堂)。在这本族谱的“世系图表”中,谢玙的名下有旁注,说他“派下子孙俱移居外地,分创本县城内史巷”。

据《明代揭阳县进士第一人——洪廉与桃山》载,桃山谢玙致仕(退休)回故里后,盘下城内县衙前御史府(俗称十八天井),落户史巷、称城隍前谢。

谢玙与洪御史的时代相距已近100年,可能那时洪御史后代已衰落,出卖宅居。后来这里全部是谢姓聚居,“谢厝围”的名号便渐渐传开了。

明代建筑格局基本保留

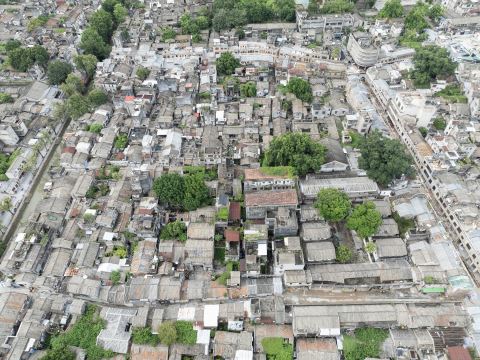

“十八天井”鸟瞰。郑楚藩 摄

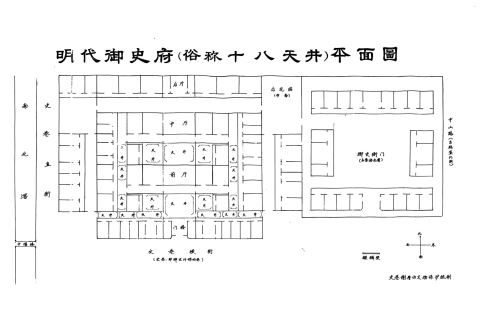

明代御史府(俗称十八天井)平面图。谢德润 提供

20世纪六七十年代,“十八天井”曾经作粿条厂车间,“754型洗米机”字样还残留在墙体上。阿 龙 摄

曾经的粿条车间。阿 龙 摄

谢若秋(左一)在御史府老屋里同谢文炳老人(下中)交谈。阿 龙 摄

74岁、属谢厝围谢氏“礼”字辈的谢文炳经常在“十八天井”活动。据他介绍,“十八天井”主座现在已经基本没有人居住,只有东边一些改建的还住着几户老人。

新中国成立初期,“十八天井”曾被征收作为揭阳县饮服公司的粿条厂。如今满墙的树根树叶藤蔓间,还耸立着大型的“754型洗米机”和生产粿条的工具、机械,似乎在讲述着当年热火朝天的故事。有比较怀旧的居民还在社交媒体上打听:“有人曾拿米来十八天井换过粿条吗?听说那时候1斤米能换3斤粿条,有过这段经历的麻烦来分享一下。十八天井,也叫御史府,也有人叫它谢厝内……”

整座御史府坐北朝南,规模宏大,格局方正,占地面积约4000平方米,为四进式的建筑格局,共有9个厅堂和18个天井。原来一进的大门现在被改为圆门,而二进前门的檐柱被改为四条砖柱,三进的中厅则加盖了水泥板,被分隔成住宅,四进的后厅又被分隔成若干间房子。整座建筑的结构有部分变动,但主座二、三进的山墙,都还保存着明代青砖墙的原貌。左右厅堂和巷厝等,基本上保留原有格局。这是揭阳古城现存规模宏大且独具一格的明代建筑,具有一定的古建筑研究价值。

穿过弯弯曲曲、长满青草的小巷,来到“十八天井”东边。时代变迁,东边有几户人家把旧屋改建成多层楼房,改善条件之后仍居住在这里。据现今81岁、在楼房居住的史巷文物保护组副组长谢德润介绍,“十八天井”是明代大型府第,建筑风格独特,基本保留原有格局,以前在正门前面还有麒麟照壁,他小时候常在那边玩。2005年10月18日,他和组长谢晓东发起近百人共同签名,为“十八天井”整座建筑申报榕城区文物保护,现在“十八天井”已被列入“揭阳古城文化遗产调研点”名录。

在谢德润提供的“明代御史府(俗称十八天井)平面图”中,其东侧有一建筑被标注为“御史衙门”(右营游击署),但谢若秋副教授指出,洪廉是在广西岑溪县任知县,被擢升为监察御史后也并不是在揭阳任职,所以标注为“御史衙门”有误,只能说是洪廉御史在县治的府第。这个地方民国时期为潮镇右营游击署。乾隆《揭阳县志·公署》在介绍清代揭阳游击衙门时,里面就有这样一段话:“潮镇右营游击署在揭阳城内西巷,坐北向南。乾隆元年重修。”清代揭阳的游击衙门属于武职衙署,主要负责军事防御、治安巡逻及地方治安管理。这类衙门通常由游击将军或参将统领,负责辖区内的军事事务。这座潮镇右营游击署,在1925年被大文豪姚秋园所买,成为他的私家别业(别墅)“姚氏学苑”。

“史巷”地名的由来和演变

御史府旧址位置图。阿 龙 制图

在城市的街巷肌理中,很多地名都是一段凝固的历史。这条镶嵌在城市脉络中的寻常街巷,御史府前的街道,如今叫史巷,也叫西巷。可翻开旧志,它也曾叫御史巷。其名称的更迭背后,藏着数百年的时光流转与人文印记。

据清代道光年间郭于鉴所编的《榕东郭氏族谱》一书记载:“(郭之章)娶谢孺人孝贞,待赠孺人,在城御史巷人,明经进士王佐公之孙女。”郭之章是明朝翰林郭之奇之弟,文中的“明经进士王佐公”,就是上述圹志所载谢詠的儿子谢王佐,他是明代天启年间的贡生。由此可知,这条巷子因曾是“御史府”所在而得名“御史巷”,这一名称也许在明清时期长期沿用,所以成为地方典籍中明确的记载。

百姓的智慧总在日常称谓中悄然流露。“御史巷” 三字虽庄重,却略显拗口,久而久之,人们便将其简称为 “史巷”。这一称呼既保留了历史渊源的痕迹,又更贴合市井生活的口语习惯,逐渐在民间流传开来。又因史巷所在位置,处于宣化街(俗称大街,今中山路)的西侧,加之潮汕方言“史”字的白读音sai2与“西”相近,谢若秋副教授在《汇集雅俗通十五音》上查到,“时哀”切音第一声有“狮西腮”等例字,第二声就有“屎使史驶”等例字,因此,史巷又称为“西巷”。这种说法见用于乾隆《揭阳县志》中。

随着县城人口逐渐增多,玉窖溪边形成了一条热闹的商业街道,与史巷形成“丁”字交叉,人们便把这条街称为“史巷直街”。为区分这两条街道,人们又把原来东西走向的史巷称为“史巷横街”。

熟语有“大街小巷”,在大多城镇中,从大到小基本上为:街、巷,“史巷”是巷先产生,再延伸拓展成街,后来又泛化成纵为直街,“街”与“巷”大小不分,因两巷相连,故用“直街”,相对于“宣化街”和“横街”,以作区别。

这便是史巷、史巷直街、史巷横街地名的由来和演变的大体过程。

明代县城南拓的见证

明初洪廉建造的御史府位置,其实位于元代县城的西南角。据清乾隆《揭阳县志》载:至正十二年(1352),县治筑土城周800余丈,环县衙建内石城(即今禁城——本系列第26站有详述)周200丈。如果把内城“周200丈”和土城“周800余丈”的数据看成是两个同心圆,县城辖域就于土城之内,县署范围则在内城(金城,后来讹称为“禁城”)之中。外圆周长比内圆周长多4倍,外圆的半径为127.4丈,而内圆的半径则为31.8丈。照这样的半径推断,元代土城墙内的范围,大致就是沟仔墘街-北马路-东风河-城隍路-玉窖溪围起来的范围。因此,御史府正位于这个范围内的西南角位置。

明太祖洪武元年(1368),明朝建立后,政局趋稳,揭阳县城人口逐渐增多,经过近百年的繁衍生息,迁入县城定居的人越来越多,县城也向东西南北4个方向拓展。天顺五年(1461),县城重垒起新城墙。这次垒筑起来的城墙,奠定了县城近500年的城市格局,基本上就是民国二十七年(1938)拆除城墙后形成的环城路范围。

洪廉中进士的时间在1418年,他建造御史府的时间当在这一时间后,县城南拓至南河边的时间,也在这一时间后。因此,御史府建成,史巷的形成,便跟县城扩建相关。在一次城镇化过程中,“史巷”得名了,东至宣化街(中山路),西临玉窖溪,而原本靠近县城南城墙的史巷,在县城南拓之后成为城中的主要巷道,随着巧圣古庙前小巷的出现,史巷与之相连且一纵一横,也相应“升格”为“史巷横街”。

站在史巷十八天井,明代建筑艺术的严谨精致扑面而来,世事的纷繁和历史的沧桑也涌上心头。这座藏在榕城深处的御史府,曾有一院光阴,几代人伦,满满的烟火气和人间温情。它见过洪廉的勤勉尽职,见过谢玙的族人聚居,见过洗米机的轰鸣转动,也见到如今的藤蔓爬墙,像一位沉默的智者,守护着史巷的晨昏,也述写着揭阳古城的文化根脉。在城市的发展进程中,希望这一独特的文化遗产能得到更好的保护,让后人也能在青砖墙下,听见岁月的絮语,领略古城的魅力。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -