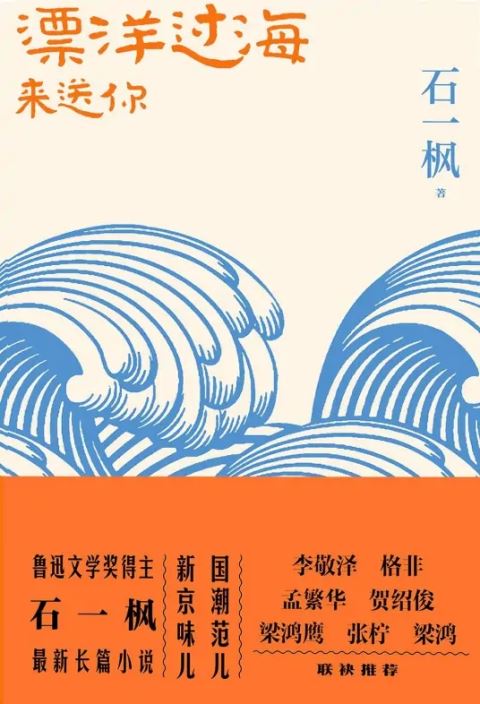

《漂洋过海来送你》

石一枫 著

人民文学出版社

2022年3月

□石一枫

鲁迅文学奖得主新长篇小说《漂洋过海来送你 》,作者石一枫,王朔之后的新京味儿旗帜。从老舍到王朔,从王朔到石一枫,北京在变,他们的叙述也在变。

提笼架鸟与漂洋过海都是现实一种,这就是“国潮”一代。让传统的血脉“潮”起来,将世界的潮流中国化,昔日的胡同少年当此重任。这是具当下性的中国故事:老北京接轨新世界,混搭的现实,阴错阳差的故事。

隔辈人,串连起半个世纪以来的历史变迁,而不变的是亲情,是中国式的血浓于水,生生不息。

那年那豆二十三,在大酒店当服务员。他爸那三刀,在出租汽车公司开车。他妈马丽莲,在大方家胡同西口的清真肉店卖牛羊肉。那豆的爷爷也跟他们一家三口住,过去是北新桥酱油厂的工人,不过早退休了,现在连酱油厂都没了。

所以爷爷的精力主要用于养鸟。

“隔辈儿亲”,这说法有道理。那豆跟他爸也就那么回事儿,甚而隔三岔五还会闹点儿别扭,但他跟爷爷关系好。在酒店上班以后,只要头天没夜班,他都会陪着爷爷去遛鸟。冬天的清晨,太阳还是红的,胡同里尚凝着一团薄雾,两人就出门了。这时街上几乎没车,空气分外清新。爷爷走前面,左手一笼黄雀儿,右手一笼八哥,那豆跟在后面,穿着酒店发的门童制服,看起来像个小跟班儿。爷爷也的确有范儿,梳个半灰半白的大背头,胳膊朝两边支叉着,一副瘦而高的身架恨不得占了半个胡同,不时还会放个响屁,如同给雾里的孙子指引方向。

他们出了东四三条,往南拐上了朝内大街,再奔东走到朝阳门环岛。

环岛边上有个街心花园,就是爷爷遛鸟的地界了。爷爷把俩笼子挂在树上,舒舒坦坦地坐在水泥台阶上,听黄雀儿唱歌,教八哥说话。黄雀儿姑且不提,那豆比较偏爱八哥。这时的八哥已经是爷爷养过的第三只了,前面两只也能说话,不过在第二只上出了点儿差错。那两年那豆他爸爱骂街,骂着骂着就把八哥教会了。有时刚说句“恭喜发财”,下面就接一句“大傻×”,还有时正说着“您吉祥”,跟着又是“小丫挺的”。这让爷爷痛心疾首,说这叫“脏口儿”。扳了一阵子没扳回来,爷爷只好把那只八哥给放了。八哥振翅高飞,飞出二环路,飞向CBD,满北京地散布“大傻×”和“小丫挺的”去了。

因而在那以后,爷爷格外注重八哥的教育问题。到了第三只上,八哥又有进步,学会了紧跟时事,还学会了举一反三。这让爷爷很骄傲,他问那豆:“这觉悟,比你们单位头儿怎么样?”

爷爷问话时,那豆也坐在水泥台阶上,连鼻子带嘴一块儿往出喷热气。他瘦而长的躯干弯得像根扁担,扁担上挂了一枚如斗大头,大头里好像藏着许多心事。但这状态并不妨碍他跟爷爷聊天,那豆说:“比我们经理强,但还赶不上贵宾楼的客人。”

这说的是实话,作为一家经常负担着会议任务的国营酒店,客人的身份自然不同凡响。有时听他们在门口寒暄或在咖啡厅里神侃,说的那些话都能把那豆给绕晕了。

爷爷听了那豆的评价,欣慰地逗八哥:“也不能对咱们要求太高,对吧?”

八哥倒不干了,连着蹦出一串儿“从严”。

就这么你一句,我一句,八哥一句,太阳也由红变白,照散了环岛上方的薄雾,照出了远处立交桥下丰沛起来的车流。不多时,那车流渐渐停滞了,开始了这片地方每天长达十几个小时的拥堵。环岛四周的地铁站口也涌出人来,有时候那豆想,瞧这些人那乌泱乌泱的架势,真说明他像新闻里说的,生活在一个泱泱大国。而这景象也说明时间差不多了,于是他站起身来,对爷爷说:“那您歇着,我上班儿去了。”

爷爷就说:“小猴儿崽子,跪安吧。”

这么说话也是爷爷的习惯。倒不是来源于祖上,而是来源于电视,但正是电视又让爷爷想起了爷爷的祖上。有那么两年,电视剧里演的尽是宫里的事儿,不是皇上就是太监,要不就是几个娘们儿斗心眼儿,互相打胎,噼里啪啦往下掉孩子。看了那些电视剧,爷爷的话风忽然就复古了,拿腔拿调了,进而又说起了自己这家人在过去也是有身份的。可不吗,要不是在旗,谁家姓那呀?

只不过话说回来,且不说那豆和他爸了,就连爷爷本人也没赶上过他们家的好时候。爷爷的爷爷早就把家底儿给败光了,靠的是一杆鸦片枪。也正是因为这个司空见惯的故事,爷爷在过去的年月里才得以过关,那豆他爸也还能被组织上派去学开汽车。话再说回来,就算祖上是有过一点儿身份的,毕竟离皇亲国戚也还远着呢,那些专属于宫里的老词儿,也轮不上他们说。一句话:你也配?

因此对于爷爷的这个毛病,那豆他妈马丽莲曾经指出:“搁几十年前够批斗的,搁几百年前够砍头的。”

她又对那豆他爸那三刀说:“我看你爸的脑子是糊涂了。”

但那豆和他妈持不同意见。他并不觉得爷爷那么说话是在怀旧,更不觉得爷爷有什么跟谁比祖宗的意思。怀旧和比祖宗都是要有现实基础的,或者说,是那些混成了“人上人”的家伙在论证自己本来就该是个“人上人”。一个前酱油厂工人,也唱这么一出,那不是自取其辱吗?活了一辈子,爷爷该懂这个道理。

爷爷图的是什么呢?按照那豆的看法,其实很简单,纯粹就是图个“玩儿”。

北京人尤其是胡同里的北京人,先天都有着“玩儿”的基因,甚而伴随着逮着什么玩儿什么的努力,“玩儿”这件事情本身也成了一种精神,一种态度。而在诸多可玩儿的物件里,唯有这嘴百玩儿不厌、随玩儿随有。玩儿鸟玩儿多了鸟还累呢,一张好嘴却永远能够花样百出。伴随着爷爷把孙子说成“猴儿崽子”,把回头见说成“跪安”,把吃糖油饼说成“用早膳”,把吃多了胃胀说成“龙体欠安”,把串肚子放屁说成“出虚恭”,好像过日子的内容没变,但日子又不是本来的日子了。

只不过,那豆又想,这种“玩儿”的基因似乎也是逐渐退化的,在爷爷身上还挺明显,到了他爸他妈那辈人,就被日子磨砺得淡薄了下去,再到他自己,干脆连玩儿的兴致也很少有了。相反,他老觉得自己在被别人玩儿。

因此那豆还有些羡慕爷爷。这也是他长大了还跟爷爷亲的一个原因。

(选自《漂洋过海来送你 》)

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -