1938年,新加坡侨胞来信警示“敌占南澳,掳童赴台”,叮嘱家人保护幼弟;暹罗侨胞建议亲人避居香港,妥善安置家产。1945年,饶邑回批记述日军在汕头的苛政,“断绝阡陌,粮食匮乏”的艰难岁月。这些穿越战火的家书,既是亲人间的生存指南,也是抗战历史的真实记录,以最朴实的笔触留存了潮汕地区的抗战记忆。

1937年七七事变爆发,抗日战争全面打响,时局动荡、山河破碎。远在海外的广大华侨心系故土,对家乡安危忧心如焚。这一份沉甸甸的牵挂,被一字一句写进侨批,穿越战火,送达亲人手中,成为动荡年代里最具象、最动人的历史见证。

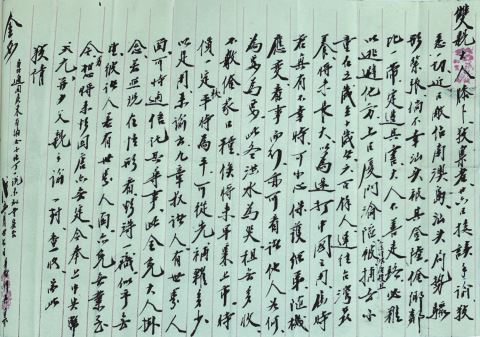

1938年6月24日,新加坡侨胞宋树钊写给双亲的侨批。

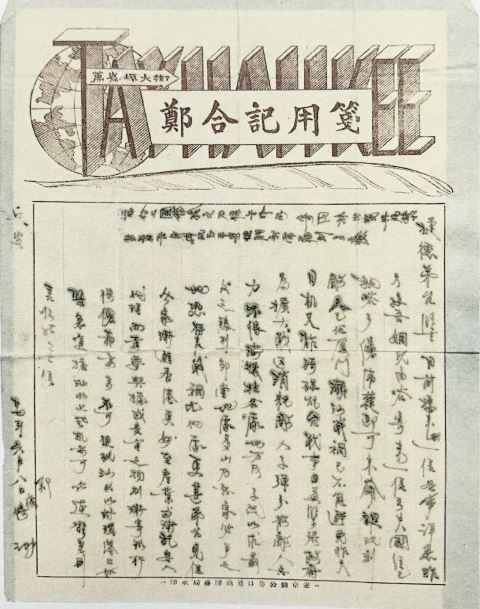

1938年7月6日,旅居暹罗(今泰国)的郑俊杰写给揭阳地都枫美的弟弟郑捷德的侨批。

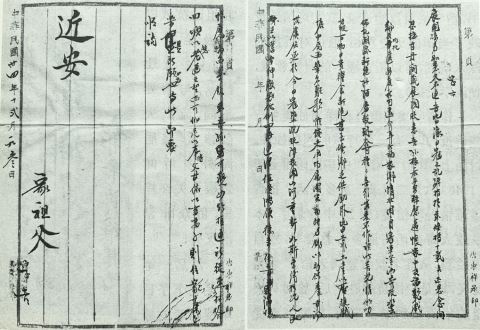

1945年12月,饶邑林坚颂寄给新加坡孙儿林展开的回批。

□记者 蔡幼芳 文/摄

“敌占南澳岛,汕头局势骤形紧张”

1938年6月24日,新加坡侨胞宋树钊在致双亲的侨批中写道:“敬禀者,廿六日接读手谕,敬悉一切。近日敌占南澳岛,汕头局势骤形紧张,倘不幸汕头被其登陆,俺乡邻比一带,定遭其害。大人不善走路,必难以逃避他方。上日厦门沦陷,被捕去小童在五岁至十岁者,六百余人,运往台湾教养,将来长大,以为还打中国之用。届时若真有不幸时,可小心保护细弟,随机应变,看事而行,亦可看诸他人如何,为要为要!此冬洪水为灾,租无多收,不敷俺家口粮,俟将来早粟上市,时价一定较平时为平,可从先籴多少以足用……”

这封批信字里行间透露出深重的忧虑。他不仅提醒父母警惕日军入侵,更提到厦门沦陷后“五至十岁小童六百余人被运往台湾”的惨剧,叮嘱家人“小心保护细弟,随机应变”,其切切之情,读来令人动容。

南澳岛,位于粤、闽、台三省交界海面,素有“潮汕屏障、闽粤咽喉”之称,战略位置极其重要。据《潮汕抗战史集》记载,1938年6月20日,日军以军舰20余艘、飞机4架猛轰南澳;次日凌晨,海军陆战队300余人强行登陆,南澳遂告沦陷。另据一份1938年6月23日的《江西民国日报》上面记载,中央社电文“敌犯南澳轰炸汕头登陆之敌被我痛击受重创我在云澳隆澳发动游击战”……可见战事之激烈。

“日机又炸碕(崎)碌砲台,战事日益紧张”

“现刻敌人已占厦门,潮汕战祸已不能避免。昨天日机又炸碕(崎)碌砲台,战事日益紧张……邹堂地处多山,乃兵家必争之地,恐将来战况比他处更甚。弟台见信,合家渐避香港更妙。至(于)产业,或渐托妥人代理。而首要契据或贵重之物,则渐寄银行保险箱,亦未不可。但现汕头已封锁港口,如紧急,宜搭汕水上飞机亦可……”这是郑智勇编纂的《郑孝智家藏侨批集释》中一封侨批的部分内容,侨批落款日期为“廿七年六月八日”(即1938年7月6日),是远在暹罗(今泰国)的郑俊杰写给揭阳地都枫美的弟弟郑捷德的。信中提到厦门已被日军占领,潮汕地区(汕头、揭阳等地)面临直接威胁,日机轰炸碕碌砲台,表明战火已逼近家乡。邹堂(今属揭阳地都镇)因地势多山、战略位置重要,被预判为“兵家必争之地”,可能遭受更严重破坏。面对战火蔓延,郑俊杰果断建议全家“渐避香港”,家中产业托人代理,地契财物存进银行保险箱。批信中还提到汕头港口已被封锁,若情况紧急可搭乘“汕水上飞机”,反映了战时特殊交通渠道的存在。

“自寇军登汕,苛政如云,布乱潮线,断绝阡陌”

1945年12月,饶邑林坚颂在寄给新加坡孙儿林展开的回批中写道:“久不通音,皆缘日寇之乱,弹指于兹,将十载矣。正思念间,忽接寸丹,开缄展阅,欣悉吾孙旅居平安,殊慰迈怀。家中及诸亲戚邻友均托安康,祈勿远介耳。所询家乡情状,因自寇军登汕,苛政如云,布乱潮线,断绝阡陌。屠杀劫夺,种种罪行,无恶不作,谈此苦况,情似叻坡(新加坡),百物日贵,粮食断绝,甚至俺乡乏供、饥饿,皆靠土产以压腹饿,塘中局面,笔亦难歌,惟俺之用均属园货,勤耕力锄,以助供养,幸得无虞,屈延于今。日寇坠沉投降,我国山河重新如斯。束缚形况人民殊足以赏,雪伸敌寇伐倒,四海通泮。值逢鸿便,接来佳音,满怀告慰者而乐欤。思吾孙可观回路捷通,祈从速收拾回塘以慰老迈之望,而可仰足以奉侍父母,俯以蓄妻子。”

林坚颂老先生满腹经纶,笔法老到,用短短百十字便把日寇侵占汕头时所犯下的滔天罪行,写得一清二楚,令人触目惊心。

侨批研究学者沈建华认为,这封回批,既是对当年日本侵华罪行的真实记录,也是一篇痛快淋漓对日本侵略者罪行的控诉书。

“通过侨批讲述潮汕抗战的故事,这是一个独特的视角。”揭阳市社科联原主席郑智勇说,这几封侨批不仅是家族避险的实用指南,更是抗战时期侨乡社会的微观缩影,它们以民间书信的形式,见证了华侨在国家危难时刻对家乡的深切关怀。其内容真实、细节丰富,为研究抗战史、侨乡史和侨批文化提供了不可多得的原始文献。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -