姚梓芳(1871~1952),一位历清末、民国、新中国的潮汕知名学者、著名古文学家、维新派人士。他留在揭阳历史上的,不单有从他的家乡桂岭鸟围村,到县城的两处住所的印记,更有他卓越的学识、对揭阳历史文化的钟爱,以及爱国忧民的满腔情怀。

2025年季夏,我们“行走绿廊,感受水城文化”采访组来到中山街道姚氏学苑,以及揭东桂岭鸟围村,寻访这位水城文化名人。

□记者 蔡逸龙

北京大学首届毕业生

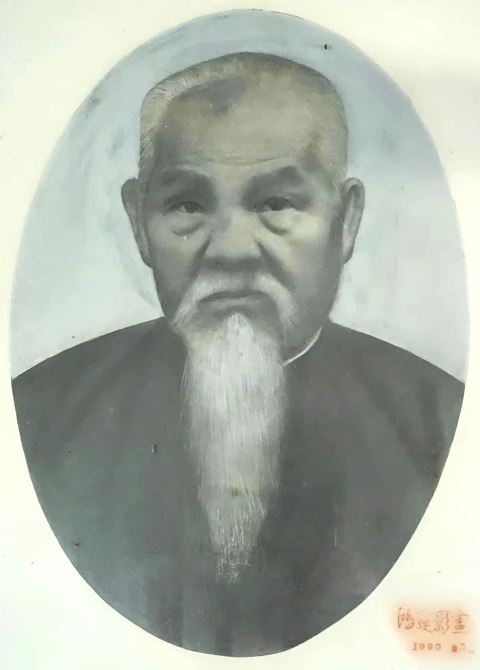

姚梓芳(1871~1952)。

姚梓芳,又名曾美,字君悫(què,揭阳音kag4(确),诚实、谨慎的意思),号秋园,别署觉庵、岐山老民。清同治十年(1871)出生于揭阳县磐溪都凤林村(今揭东区桂岭镇鸟围村)。

姚梓芳出身于书香门第,自幼勤勉好学,随父熟读四书五经。15岁后,他从大埔籍名儒蓝畏庐习古文,就读于乔林林氏书塾、城西许氏百洲草堂、榕江书院等处,他十分注重读书的方法,将要读的书籍分为三类:一是涉猎之书,二是专精之书,三是诵读之书。因他天资聪颖、勤敏好学,深得业师蓝畏庐的赏识。

光绪十五年(1889),姚梓芳以品学兼优获补学宫弟子,光绪二十三年(1897)以全潮州府文学第一名的优异成绩,被选送至广州广雅书院就读,入学万木草堂,师事康有为,参与变法活动,戊戌变法后一度隐居香港。光绪三十三年(1907)毕业于京师大学堂(今北京大学),获师范科举人,任法部主事。翌年调任广西第二师范学监。宣统二年(1910)夏复就学于京师大学堂文科,兼任北京高等实业学堂讲师。民国元年(1912)以第一名的优异成绩毕业,一鸣惊人。按照原京师大学堂的《毕业奖励章程》规定,他本应享有状元待遇,可恰巧这年,京师大学堂改办为北京大学,相应废除了原有规定,故他的状元待遇也就没有享受到。但他却是作为北京大学的首届毕业生第一名成绩,被载入校史中。

十几年宦海生涯

大学毕业后,姚梓芳开始了十几年的宦海生涯,他先是任暹罗(今泰国)华侨宣慰使,出使暹罗,约3个月后归国。

姚梓芳的家是有海外关系的,据姚梓芳撰写的《觉庵丛稿》载:伯父姚达材于咸丰(1851~1861)末年往暹罗投弟姚松材。姚达材等人在其弟的帮助下,开办起第一家揭阳暹罗“松和兴”批馆,地址在榕城西门街(今西马路西段)。但不知民国政府委任他出使暹罗,是否跟他有海外关系有关。

从暹罗返国后,姚梓芳任潮梅行政考察官、潮梅司法官1年,转任广东省禁烟总局督办3年,再转任潮州统税局局长、汕头厘金局局长2年,任全国烟酒驻沪办事处督办1年,任福建省银行监理3年,任浙江金华区复选议员监督官1年,任浙江省余上茧捐局局长、浙江省海门统税局局长3年。他几乎是差不多每隔一两年就被调换一个职位,从距家乡较近的潮汕、潮梅地区到省城广州,再转到省外的福建、浙江、上海任职,在公务地一次次迁徙中履职。

虽然到各地任要职,但姚梓芳常喟叹自己才能 “与世所需两不相值”,感慨学无致用,因此,在繁忙的公务之余,他仍矢志力学,秉烛夜读,希望自己能真正做到学以济世。他在任上10余载,始终严谨自律,秉公办事,官声、政绩皆著,令人折服。

首度落户县城

民国三年(1914),姚梓芳44岁那一年的秋月,凤林老家遭遇劫掠,报于官,但数月不得要领,姚梓芳因此计划迁居县城。

后来,姚梓芳在县城西部购得八景庵旧址,“地广袤一百八十余丈,东西北三面皆环溪流,”经过3年断断续续的建设,新家园建成。因搬迁购地建园在秋天,他干脆名新居曰“秋园”。“秋”不仅名园,自此世人也呼他为“姚秋园”,这也成为他后半生的号。

揭阳学者、作家、书画家孙淑彦在撰写《秋园年谱》时,特别考察了这处建筑,在100多年前姚梓芳建造这个园林的时候,特意设立了“秋园八景”。孙老师认为,八景为诗人提供绝好诗料,读书写字会客观鱼赏梅都有好去处,玩的不仅仅是风景更是学问。

据孙淑彦考证,民国六年(1917),秋园全面竣工,曾任清末度支部左丞的揭阳人曾习经从京城回家道经榕城,住于秋园,有诗曰:“地僻正宜常闭户,心闲无碍近弹棋。”很得园主欢心。主人自己写篇《秋园记》,说明秋园的来龙去脉,又请擅于书法的老友中山杨铁夫(玉衔)书写。两人是广雅同学、桂林同事,杨铁夫后来又当揭阳县长,关系甚好。再郑重邀请两位有大名的业师康长素(有为)题匾额、林琴南(纾)绘图并长诗。当时的名诗人陈石遗、曾刚甫、杨昀谷、罗瘿公、黄晦闻等等,“闻余新园始落成,首以诗来,好事者且续续和咏焉”。这些诗文名篇全部刻石立于园内。秋园在当时俨然是揭阳县城一大名胜,吸引不少诗人墨客达官贵人。1924年姚梓芳之母王氏八十寿辰,姚梓芳从台州海门监税局任上请假回家,自建园至今,“中间经地震、风灾、兵祸诸变,而吾园独存”。白衣苍狗,秋园八景已废去三景矣。夜阑人静,月落霜高,他与老妻弱媳追话往迹,为怅触者久之,又撰写《秋园后记》,感慨一番,萌想另找地方“构楼两楹,庋吾图书,春秋佳日,携侍儿雏女,吟诗读书于其间”。

建造秋园学苑

姚梓芳故居位置图。阿 龙 制图

姚氏学苑旧址鸟瞰。郑楚藩 摄

姚氏学苑主楼。阿 龙 摄

姚氏学苑二楼东侧第2间,1927年南昌起义军领导贺龙居住于此。阿 龙 摄

民国十四年(1925),时年54岁的姚梓芳急流勇退,毅然辞去官职返回家乡,定居榕城。

姚梓芳在县城挑选新居住地时,相中了史巷横街东段的一处宅院——旧潮州镇右营游击衙门。这处宅院明代为十八天井的一部分,后为潮州镇右营游击衙门,民国二年(1913),被官府拍卖。姚梓芳买下这处宅院后,改建为姚氏学苑,设古典文学专修班,授徒讲学。他原来居住的秋园,便易主给孙淑资。孙氏在外地任职时间较多,这园主要是敬奉老母,“菽水承欢”,因而改称“菽园”。

1927年9月26日,南昌起义军进驻揭阳县城,姚氏学苑接待贺龙、叶挺、刘伯承等多名南昌起义军领导居住。

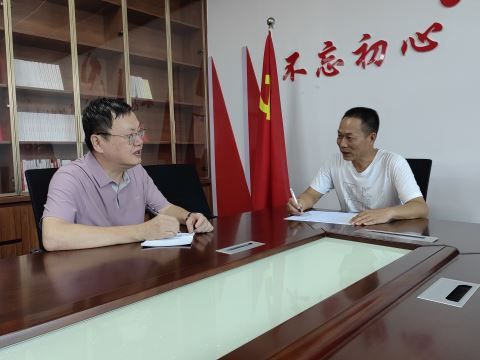

记者在店马社区党委书记、居委会主任姚文生陪同下来到姚氏学苑二楼,姚文生指着东侧的一间房子说,当年,贺龙就住在这间房子里。这段历史,也让姚氏学苑成为一处红色革命旧址。

民国十八年(1929)前后,姚梓芳在姚氏学苑修建藏书楼。《姚氏学苑碑铭》详细记录了修建秋园藏书楼的始末,文中载有“既归五年,颓然不复有用世意,园居无事,乃辟兹苑以毕吾宿愿”。

姚梓芳在治学讲课的同时,对家乡父老感情颇深,始终关注着揭阳的发展。早年,他节衣缩食,并拿出自己全部奖学金,慷慨捐资,为家乡凤林村兴建了养志小学,为家乡培养了一批又一批的人才。他卸任后赋闲在家,仍心系公益民生。他独资兴建家乡和平桥、学士桥,改善家乡的道路交通,造福乡民。

民国二十一年(1932),姚梓芳上书时任第四路军副总司令的香翰屏,提出了建设揭阳县救济院的可行性方案,带头捐款,并推举了当时的县长谢鹤年任理事长,在进贤门外购地十五亩,建成了一座颇具规模的揭阳县救济院(可回看本系列第55站“进贤”)。

穷一生心血,著《古文辞阶》

姚梓芳很能写文章,文名蜚声海内外。他追随当时颇有影响的桐城散文派,主张学习《左传》《史记》等先秦两汉的散文和唐宋古文学家韩愈、欧阳修等人的作品,讲究义法,要求语言简洁,以阳刚阴柔分析文章风格,提出桐城“义法”之说,即“文章要合时而用”,要“言之有序、 有物”,“文以为经,而法纬之,然后成体”。重视修辞,认为“靡论何科,皆不可废,其言不文则不能以行远,其辞文不达,虽蓄吾才,未由表现”。关于读书方法,主张一面看书,一面摘录,精读多读,才能体会“文之神理气味”。对于学习自然科学,认为“不及他国者,均应他人成法为我导师”,但“师他人之长技而忘本国有物质,反而求之者也非也。”

他穷一生的心血,著成了《古文辞阶》一书,在书中极推崇“桐城八美”(即“雄、奇、怪、丽、茹、远、洁、适”), 对“八美”各作十六字赞,他认为“学者能有八美之一,即可成家”。

民国二十年(1931),姚梓芳以其煌煌文绩,被聘为县修志馆馆长,任《揭阳新志》总编纂。民国二十四年(1935)揭阳拟重印正续志,他加入重印县志董事会,被推选为总编纂,负责督校和监刊。

姚梓芳一生笔耕不辍,著述颇丰,而较少写诗,所写文章多为序跋、传记、杂文。刊行面世的有《秋园文钞》《觉庵丛稿》等。

姚梓芳敬学勤教,他生有14个子女,除4人早夭,七 子三女大多受国内外大学专门教育,儿辈分别任职于军、政、法、科教诸界。

姚梓芳于1952年病逝于榕城,终年82岁。

故里旧址均成崇学写照

鸟围村党支部书记、村委会主任姚仰龙(右)向记者介绍伟光里和姚氏家族勤学育人家风情况。 陈耀双 摄

伟光里寨门。阿 龙 摄

朝议第。阿 龙 摄

幼学光宗照壁。阿 龙 摄

处暑前一天,记者来到揭东区桂岭镇鸟围村探访姚梓芳故里。在村干部的带领下,我们来到伟光里,这是姚梓芳的出生地和成长地,在搬到县城秋园居住前,他一直居住在这里。

伟光里是一座传统潮汕风格的独立建筑,建于清光绪三十二年(1906),由姚梓芳及其两位兄弟姚志封、姚志仕合力建造。寨门口取他们兄弟各自的商号“伟记”和“光记”,命名为伟光里。占地面积6430平方米,建筑面积4156平方米。

伟光里主体建筑为三进两天井的“朝议第”。光绪年间,姚梓芳的兄长姚志封获封“四品朝议大夫”,故建此朝议第。朝议第阳埕两边为幼学南院和幼学北院,则是姚梓芳为孩童提供修学读书的场所。后厅悬挂光绪帝时尚书张佰熙题写的“养志堂”匾额。建筑群包含“四点金”“下山虎”等传统潮汕民居,整体布局规整,融合了灰塑、嵌瓷等传统工艺。

我们在朝议第里见到了姚梓芳第十四子姚万皆之子姚念彪,生于1969年的他跟爷爷姚梓芳没有时间交集,爷爷的故事都从父亲和伯伯姑姑们的口述中零星得知。

鸟围村党支部书记、村委会主任姚仰龙向我们详细介绍了姚梓芳家族的历史情况,他说,一座建筑的背后,是一个人、一个家族、一个地方成长的历史。看着这座朝议第,仿佛穿越时空,看见从父辈到姚梓芳兄弟为家乡文化事业倾注心血的身影。这座古建筑在岁月长河中偏安一隅,激励后人追慕先贤,崇学向上,为家乡的文化事业献上自己的赤诚。就如伟光里照壁上“幼学光宗”的写照,姚梓芳一家勤学育人的淳厚家风在鸟围村荡漾了百多年,不断教导后人和村民们继承勤劳努力、学以致用的优良传统,方能成就一番功业。

而姚梓芳留在揭阳古城的姚氏学苑,也在不同时期发挥着不同的社会功能。中华人民共和国成立后,它曾经作为榕城镇政府和中山街道的机关办公大院。而今,街道机关搬离了,姚氏学苑依然静静地站在史巷横街上,作为揭阳古城历史文化的一个窗口,姚梓芳和它的故事,依然让人心动。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -