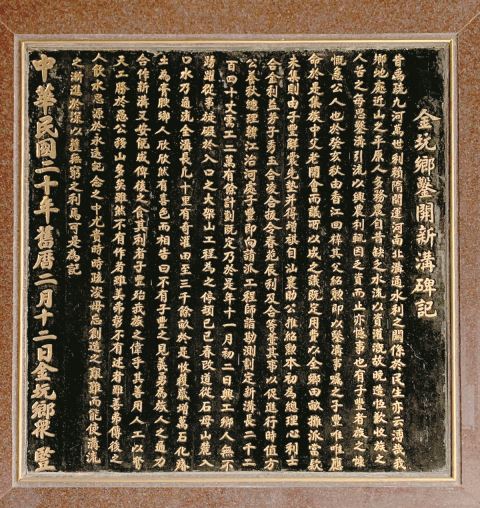

嵌在金坑乡“林氏公祠”墙壁上的《金坑乡凿开新沟碑记》。

□记者 蔡幼芳 文/摄

在揭西县金和镇新园村古色古香的 “林氏公祠” 墙壁上,嵌着一通近百年的碑刻——《金坑乡凿开新沟碑记》。碑文中 “子丰殆我族人之伟乎” 的赞誉,穿越时光的尘埃,诉说着一位华侨与故乡血脉相连的动人故事。

据《揭邑金坑林氏族谱》记载,林子丰(1892~1971),祖籍揭西县金和镇新园村。香港教育家、慈善家、银行家、实业家,香港浸会学院和浸会医院创办人,曾任香港民生书院校董会主席、香港潮州商会会长(1937~1939)、嘉华银行有限公司总经理。他虽身在商界,却心系国事,旅居越南时曾参与协助国民政府外交部完成中、法、越三国商务条约,安南国王表彰其功,特颁授“龙爵大勋章”。他精忠报国,义赴国难,在日本侵华时募捐支援抗日前线,赈济战地难民,其爱国爱民情操,受到政府嘉许,赞其“忠义为怀”。他毕生以仁爱泽黎为己任,致力于推动教育、医疗等公益事业发展,1957年英国女皇特授予其OBE勋衔。他饮誉港九,以他个人名字命名的有:为浸会大学一项体育运动设立的林子丰博士纪念杯,浸会大学的林子丰博士纪念大楼,民生书院的林子丰纪念楼,香港培正中学的林子丰堂等。

《金坑乡凿开新沟碑记》碑文如下:

昔禹疏九州,万世利赖。隋开运河,南北沟通。水利之关系于民生亦云溥哉。我乡地处近山之平原,人多务农。自昔缺乏水流以资灌溉,谷晚造恒歉收,族之人苦之。每思凿沟引流以兴农利,辄因乏资而止,亦憾事也。有子丰者,族之慷慨急公人也。于癸亥秋由香江回梓,其父绍勋即以凿沟事嘱之。子丰唯唯应命。于是集族中父老开会而议,所以成之。议既定,用费以全乡田亩摊派,当款未集则由子丰解囊先垫,并得增祺自汕襄助。公推绍勋、本初为总理,心利、士合、金利、益芳、子秀、玉合、凌合、拔令、春苑、辰利、及合等董其事,以促进行。时值方公养秋总理韩江治河处,子丰即向请派工程师诣勘测,划定新沟长二千二百四十丈,需工二万有余。计划既定,乃于是年十一月初二日兴工,乡人无不踊跃从事。旋碍于入口之大架山,工程为之停顿。己巳春改道从石母山麓入口,水乃通流。金沟长几十里有奇,灌田至三千余亩。于是收获岁增万石,化瘠土为膏腴。乡人欣欣然有喜色而相告曰:不有子丰之见义勇为,族人之通力合作,新沟又安能成?俾后之食其利者,子丰殆我族人之伟乎!其善用人工以夺天工,胜于愚公移山多矣。虽然不有作者,虽美弗彰;不有述者,虽善弗传。后之人饮水思源于永远纪念之中。尤贵时时疏浚,毋忘创造之艰难,而能使沟流之渐进于深,以获无穷之利。马可。是为记。

中华民国二十年旧历二月十二日金坑乡众 竖

碑文共558字,内容清晰,先以历史典故引入阐明水利的重要性,再详细记录工程发起、筹款、施工、困难解决及成效。特别突出了关键人物子丰的贡献和集体协作精神。“水利之关系于民生亦云溥哉”,碑文开篇即以大禹疏九州、隋帝开运河的典故,点出水利对百姓生计的重要性。而金坑乡 “近山之平原” 的地理特质,曾让世代务农的村民饱尝缺水之苦 ——“谷晚造恒歉收,族之人苦之”。祖辈们“每思凿沟引流”却因“乏资而止”的遗憾,像一块巨石压在乡人心头。

1923 年秋,从香江(香港)回乡探亲的林子丰,刚踏入家门就被父亲绍勋叫到跟前。老人指着龟裂的田垄,将凿沟引水的夙愿郑重托付。碑文中“唯唯应命”四个字,承载着林子丰对故土的赤诚。

“集族中父老开会而议”,一场修堤凿渠会议在祠堂里召开。摊派田亩费用的方案既定,林子丰率先解囊垫资,远在汕头的乡邻增祺也闻讯赶来襄助。在绍勋、本初两位总理的统筹下,心利、士合等十位乡彦组成工程董事局,一场全民参与的水利会战就此拉开序幕。

更令人动容的是碑文里 “乡人无不踊跃从事” 的记载。工程历经波折——原定路线在大架山遇阻停工,直至1929年春,改道石母山麓才突破瓶颈。这条全长几十余里的“金沟”最终灌溉良田三千余亩,使粮食年产量增加万石,实现“化瘠土为膏腴”的奇迹。

就这一碑刻的历史文化价值,揭阳市社科联原主席郑智勇在接受记者采访时说, 碑记明确记载工程发生于“癸亥秋”(1923)至“己巳春”(1929),竖碑时间为“中华民国二十年”(1931)。此时正值民国初期,社会动荡但地方自治意识增强,碑文反映了当时乡村自主兴修水利、应对农业困境的实际行动,是研究民国乡村社会史、水利史的珍贵一手资料。同时,碑文详细记录了工程动机(灌溉不足、晚造歉收)、筹资方式(田亩摊派、个人垫资)、组织架构(总理、董事名单)、技术支援(韩江治河处工程师勘测)、施工过程(在大架山遭遇瓶颈,改道石母山麓)及最终效益(灌田三千余亩,岁增万石),这些细节为研究近代农村水利工程提供了完整案例。郑智勇指出,《金坑乡凿开新沟碑记》是民间自发刻录的“地方档案”,具有丰富的历史价值、文化价值和社会意义。

“《金坑乡凿开新沟碑记》不仅是一通水利丰碑,更是华侨精神的生动注脚。” 韩山师范学院历史文化学院副教授欧俊勇博士认为,涉侨碑刻是侨乡历史的活化石,这些石碑因华侨善举而勒石,因民生事件而传世,既藏着华侨对家乡“无私而质朴的情感”,也凝结着乡亲对侨胞的深切感念。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -