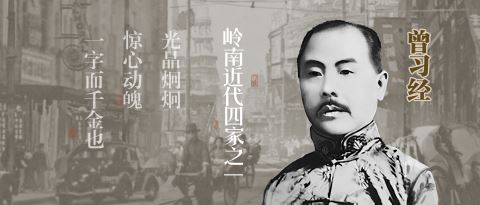

与梁鼎芬、罗惇曧、黄节并称诗坛“岭南近代四家”的曾习经,是揭阳县棉湖镇(今揭西县)人,光绪十八年(1892)考中进士,初任户部主事,官至度支部右丞,兼任法律馆协修、大清银行监督、税务处提调、印刷局总办等职。他是清末民国初著名藏书家、诗人、学者,与著名学者、政治家梁启超交谊颇深,常有诗歌唱和。

实干型官员

中进士后步入官场,

光绪帝非常赏识他的才干

曾习经幼年即秉承家庭良好教育,聪慧过人,刻苦用功,学业优异,10多岁时,即被选补为县生员。光绪十四年(1888),曾习经在两广总督张之洞在广州举办的广雅书院深造,后转到广州学海堂就读,与梁启超、麦孟华同窗,交谊颇深。光绪十五年(1889),曾习经与长兄一起中举。中进士后步入官场。在光绪的老师、政治家翁同龢的赏识和举荐之下,曾习经当上了管机要补官,不久又调升为户部员外郎。

曾习经是一位业务能力很强的实干型官员,也是严格恪守传统儒生道义守则的有气节文人。光绪三十二年(1906),他升任度支部右参议。当时朝廷实施新政,曾习经对每一项新政制度都擘划得尤其精细,光绪帝对他的才干非常赏识,曾多次召见他。曾习经后来经大臣保荐,以三品京堂候补。

宣统三年(1911)八月,曾习经升任度支部右丞。十一月辛亥革命爆发。十二月二十一日,曾习经以病辞官去职,躬耕杨漕。

岭南名家

成为著名藏书家、诗人、学者,

在当时广东的书坛上属佼佼者

民国四年(1915)十一月,袁世凯窃取辛亥革命的胜利果实,拟复辟帝制,改国号为“中华帝国”,以次年为“洪宪”元年,到处罗致人才,拟请曾习经出任财政部长、广东省长。曾习经坚辞不就,仍然在直隶宁河杨漕(今属天津)泊然过隐居生活,虽贫至斥卖所藏图籍、书画、陶瓷以易米,往往不得宿饱而斗室高歌,不怨不尤。

曾习经喜读书,也爱好藏书,其藏书处命名为“湖楼”,擅版本目录学,有《湖楼书目》。东莞学者伦明曾到京师,多从曾习经那里借书阅读,学习版本学,余闲常同到琉璃厂,曾习经随所见即谆谆指导伦明,后来伦明成为一代藏书家。

曾习经擅诗词,与梁鼎芬、罗惇曧、黄节并称“岭南近代四家”。著有《蛰庵诗存》和《秋翠斋词》《蛰庵词》《璎珞词》等。其诗风凡三变,感时忧世,时作幽咽凄断之声。中年以降,谨严精深。及至晚年,则妙契自然,神与境合,所作往往入陶、柳圣处,成就甚高。梁启超在《蛰庵诗存序》中称曾习经的诗“光晶炯炯,惊心动魄,一字而千金也”。在《光宣诗坛点将录》《近百年诗坛点将录》和《中国近代文学大系·诗词集》等全国性诗词家名录和诗词选集中,曾习经都占有一席之地。曾习经的书法成就也高,能融碑入帖,博采各家,在当时广东的书坛上属佼佼者。

晚年的曾习经经历了长兄、老母相继去世的悲伤打击,他自己也患痈疽恶疾,一病不起。民国十七年(1926),曾习经病卒于北京宣南潮州会馆,年仅60岁。梁启超、叶恭绰为其料理后事。梁启超有联挽之可视为盖棺之论:

不食民国粒粟,不染清宫点尘,关节耐岁寒,故都遗老一人而已;

忆与孺博联诗,忆与孝通载酒,交期数泉路,少年同学逝者如斯。

文字整理:林一帆

部分内容引自《曾习经先生年谱》 |

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -