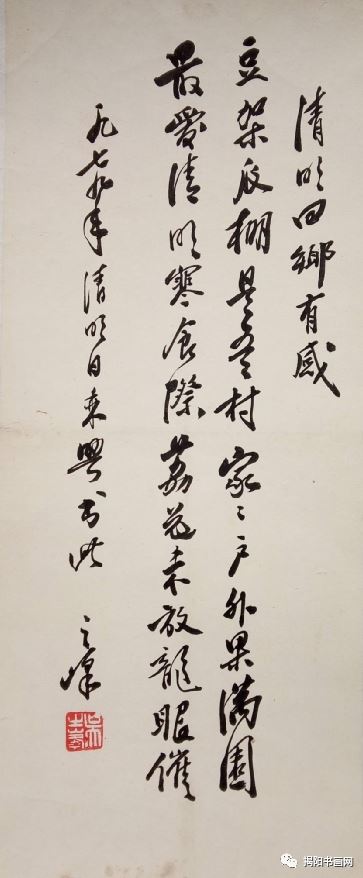

吴之峰在《清明回乡有感》中写道:“豆架瓜棚是吾村,家家户外果满园。最爱清明寒食际,荔花未放龙眼催。”

□吴晓峰 文/摄

吴之峰(1901~1987),又署芝峰,原名植昆(植坤),晚年号秋翁。出生于揭邑盘溪都双山乡(今揭东区桂岭镇岭丰村),世代为农,家境贫寒。吴之峰能够读书识字,摆脱家族累世文盲的困窘,有赖于其祖父三章公的见识和扶持。

吴之峰幼年时聪慧有灵气。其祖父十分欣喜,常常对乡里人说:“我这孙儿聪明可爱,将来定要让他读书识字,日后成就大事业,我家也要出个读书人。”虽然家贫如洗,还是竭尽全力,督促其父送吴之峰到学校读书。吴之峰也不负家祖所望,学业成绩年年名列前茅,受到邻人夸奖。因此,前辈乡贤吴雨三和吴泽庵二先生对他极为关注和器重。1919年,吴之峰在家乡石母守约高等小学毕业后,经两位先生的举荐,考入汕头市礐石中学(其时两位先生在礐石中学任国文教师)。因为家境困难,吴之峰又在吴雨三先生的帮助下,谋得在礐石中学建筑工地做监督工和勤杂的职位。于是,吴之峰一面读书,一面做工。但是由于负担重,生活条件差,年轻的吴之峰终于不堪重负而病倒,中途辍学,这种半工半读求学之路的艰辛,难以言表。后来吴之峰以坚强的意志,历经周折磨难,克服种种困难,重返礐石中学读书,坚持到顺利毕业。

吴之峰自幼喜欢文学和绘画,有艺术天赋,曾在孙裴谷先生的指导下学习画画。结婚后,吴之峰在岳父姚友立先生的鼓励和全力资助下,于1928年考入广州市立美术学校,游学广州艺坛,从此踏入了艺术之门。吴之峰受业于高奇峰、胡根天、黄君璧、陈之佛、赵浩公等著名画家门下,专攻花鸟,兼顾山水,擅长紫藤、芭蕉、秋菊、草虫、翎毛等,曾与黄君璧先生合作作画,有“紫藤蝴蝶”挂轴传世。1930年,吴之峰学成毕业后,返回潮汕,从事美术教育和创作。他先后任教于汕头磐石明道妇女学院、揭阳简易师范、揭阳钱坑中学、汕头磐光中学、揭阳霖磐中学、普宁兴文中学等。1950年,吴之峰调任汕头市中山公园管理处主任及汕头市园林管理处副主任,至1963年退休。退休后,吴之峰交游于汕头市张华云、谢海若、刘昌潮、王兰若诸文人画家之间,谈天说地。

吴之峰年青时极具艺术天赋,他在广州学画时,正是岭南画派创立发展之初,画坛活跃。在高剑父、高奇峰兄弟周围,聚集了一群有志于艺的青年,互相学习,共同切磋,这给吴之峰学画营造了良好的气氛。在他遗存下来的早年画作中,不论是山水、花卉、草虫、翎毛等,都具有明显的岭南画派渊源。其画风工整,诗意盎然,笔墨酣畅,色彩鲜明,晕染淋漓,形象逼真。

吴之峰的儿子吴天海(华南理工大学教授)在《吴之峰画集·后记》中写道:“……遥想当年,我们还是孩提的时候,父亲春夏秋冬,风吹日晒,挑着书箱和画篮,穿行于家乡田园盯墨厅之间,往返县里各中学教书的日子,以及为了要逃避日寇对家乡的侵略——‘走日本’。父亲带着母亲和我们兄弟姐妹逃离家乡,到更远更偏僻的山区里任教,过着居无定所的艰难岁月,感慨万分。特别是‘走日本’时,所挣得微薄薪水,仅能勉强养活全家,再没有什么余钱购买昂贵的笔墨宣纸和颜料,教学生作画也只能用草纸代替,过着困苦的生活。迫不得已,父亲只好从此搁笔,不再画画,有时为朋友应酬,还偶尔画几笔,但已经很少能够有机会再认真作画了……往事不堪回首,国事多秋,父亲辛辛苦苦,为了养大我们,却因此被迫放弃了自己所热爱的艺术事业。我们长大懂事以后,才慢慢理解父亲当年的苦衷,都为此深深感到愧疚和落泪,父亲对我们的奉献和恩德,从容面对和克服困难的精神,我们永远不会忘记!”

吴之峰一生低调面世,以艺立身,远离纷争。他为人宽厚,乐于助人,朴实正直,从不欺世盗名。他虽早年就离乡外出求学谋生,但对家乡故里有着深厚的感情。他在《清明回乡有感》中写道:“豆架瓜棚是吾村,家家户外果满园。最爱清明寒食际,荔花未放龙眼催。”他时时关心乡梓的变化和发展,特别是对家乡的山村建设、水利绿化、引进新的苗木品种等,更加关注。他竭尽所能提供各种帮助和指导,以求家乡的兴旺发达。晚年,适逢国家改革开放,家乡政府为培养人才,大力提倡发展教育事业,作出“兴资办学,创建双峰学校”的决定。其时虽然已是80岁的高龄,吴之峰仍积极响应家乡政府的号召,无数次往返汕头市和双山村两地,协助筹备建校事宜,积极联系侨居海外的乡亲和朋友,支持家乡发展教育事业,兴学育才,造福桑梓。他为家乡所作的贡献,得到乡亲们由衷的赞许。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -