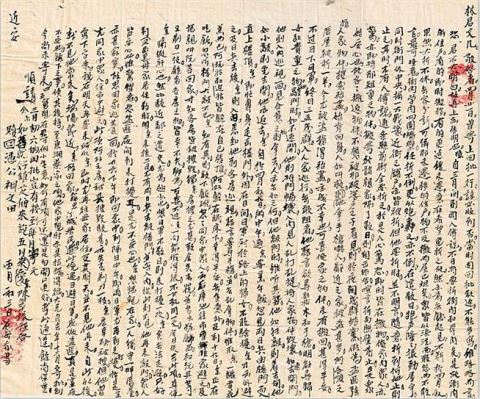

一封泛黄的家书,一段沉重的民族记忆。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,一封写于1940年的澄海侨眷回批,因其对日寇入侵暴行的真实记录,引起记者关注。这封由侨眷陈翠环写给丈夫林学修的回批,密密麻麻写了近1300字,以亲历者视角,详述了澄海沦陷区民众陷入水深火热的生存绝境,成为揭露日军侵华罪行的珍贵历史证言。

近日,广东省省级邮展评审员、汕头市彬园警史馆馆长朱奕毅向记者展示了这封写于1940年农历五月初三的回批,信中所述日军拆屋劫掠、民众日夜逃难的惨状,今天读来依然令人震撼,警醒世人勿忘历史。

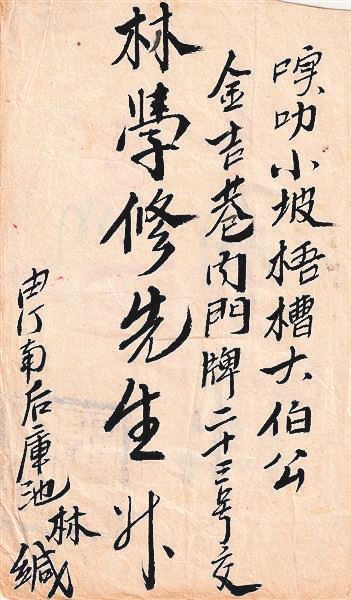

回批正面。

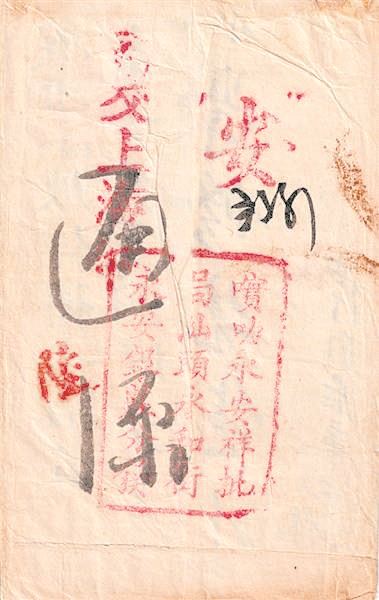

回批背面。

1940年,澄海侨眷陈翠环写给丈夫林学修的回批“家书”,详述了日军在澄海沦陷区拆屋劫掠,民众日夜逃难,处于水深火热的生存危机之中。

□蔡幼芳 陈文兰 文/图

抵抗日寇,民众机警应对

烽火连三月,家书抵万金。朱奕毅认为,通过侨批重温这段刻骨铭心的抗战历史,使我们更能认清日本军国主义的丑恶面目。

“不过目下日军,终日三五成群,入人家巡行,无敢阻者。他藉言欲寻松木和手枪,明欲寻妇女和贵重之物。”

面对日军侵扰,澄海民众机警应对。陈翠环在信中写到应对之法:“但他敲门时,维听其势。他如狂敲,则着去开。他如小敲,则免去开,他亦返去。”但这并非万全之策。农历四月初九中午,两名日兵由楼门直闯上楼顶,陈翠环无奈之下“余即忙转身走出楼门外”——字里行间尽显无奈与仓皇。

信中愤慨控诉:“到隔日中午,那两日军尤(又)再到来打搅,于是余尤(又)同家中众人,往市中避之。此次阿双之房,被其搜毁较甚,亦失去剃刀一枝(支)。”日军反复侵扰,民不聊生,“日避日军,夜逃盗匪,真是昼夜不安也”,陈翠环只能再次投奔亲友。然而,亲友境况同样窘迫:“至东湖蔡家之项,他家中现时亦是拮据得很。大兄自去年十二月寄批,到今尚未寄来。四五舅现在寻做小生意,如何有项可还?还是勿开口更好。”

千余文字,再现沦陷区苦难

“林君文几,敬启者,四月廿一日,曾寄上回批一行,谅必收到否……”抗战期间,信函递送异常艰难。然而,深知家乡和祖国困境的海外华侨,仍辗转寄信“报平安”“遥寄思念”;收到信函的家乡亲友也竭力及时回信,告知家乡近况。陈翠环的这封回批,正是在这样的背景下写就的。在这一来一往间,海内外中华儿女携手抗战的一幕幕历史,再度浮现在我们眼前。

“忆自三月间,则闻人传说,不日将要拆衙内和学内矣。是故衙内的住户,有的即时搬移,有的更延缓未迁,意在希望免拆之故,然亦为无钱起见。不料于四月夜,果然大拆不休,无容分诉。可怜那未迁移的住户,物不及搬而屋已坦(塌)矣。众皆以泪洗面,敢怨而不敢言……”

“这是澄海侨眷陈翠环写给丈夫林学修的回批。”朱奕毅介绍说,寄批时间为1940年农历五月初三。彼时澄城正遭日寇侵占,日军肆意屠杀焚烧,人心惶惶。信中近1300字的叙述,详述了百姓流离失所、无处逃生的生存危机,将我们带回那段受尽欺凌的苦难岁月。

汕头开埠前,澄海樟林古港在近两百年间一直是重要的海内外交通枢纽,也是众多华侨的故里。20世纪30年代,觊觎中国已久的日本帝国主义发动侵华战争,中华民族陷入空前劫难。1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,全面抗战开始。据《潮汕抗战史集》(黄羡章 编著)记载,1939年6月25日,侵华日军攻占汕头后,一路兵力由梅溪攻陷澄海冠山,进占图濠乡;6月29日,侵华日军占领澄海县城。

“这封80多年前的回批,是对日军侵略暴行的血泪控诉。”朱奕毅表示,侨批是历史的活见证。从中,我们不仅能读出澄海民众在抗战中共同遭受的苦难,更能感受到潮汕人民抗击日寇的英勇不屈。

完好信笺,无声历史证物

记者见到,这封回批页面虽已泛黄,留下岁月印痕,但书写内容依然清晰可辨。在烽火连天的抗战时期,能如这份函件般保存完好的侨批实物史料实属罕见。批信所述皆为侨眷亲身经历,白纸黑字,其真实性不容置疑。这一回批,是日寇侵华滔天罪行的又一铁证。

“最可叹者,衙内学内四围墙壁,任拆不倒,更以炮轰之,亦不倒。在这数日,炮声隆隆,振动屋宇。同时衙门外中央,掘一大战壕,近衙之铺户,亦皆被拆”。信中描述的日军用炮轰击建筑、强挖战壕的场景,百姓无处逃生的惨状,令人扼腕。

屋漏偏逢连夜雨。“隔了数日,则闻出布告,喧言拆照壁前止,是众始安心也,故各各搬返物体”,谁料“破落户之子夜间成群结党,假为盗匪强抢人家物体,搜索殆尽,邻近之家,被盗甚多”。一字一句,沉重严厉,足见其对趁火打劫者的深恶痛绝。

“日军不数日则来打搅一次,余实无法走避,只好到凤岗里母家居住数时”。信中继续写道,待母亲叫她们回家时,才知“各房皆被搜毁,独余房搜之尤甚,致会失去十元,并多少粧(妆)饰品和玩具等,又剃刀一枝(支)”等。这些细节描写,真实还原了家乡遭受日军侵略与洗劫的历史惨状。

历史回响,和平弥足珍贵

一封侨批,堪称一段微缩的历史。这封陈翠环的回批,民间特色鲜明,是寄信人在颠沛流离中的亲情传递,成为揭露日军罪行的重要史料,真实记录战时沦陷区百态的微观史。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,重新审视这泛黄信笺上的字字句句,尤具现实意义。它作为日军侵华暴行的原始铁证,无声却有力。字里行间流露的深重苦难,时刻提醒后人:今日和平与安宁,是无数先辈以鲜血和生命铸就,铭记历史、珍视和平,方能开创未来。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -