新中国成立后,首先推行的一项伟大变革,就是废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实现农民的土地所有制,真正做到“耕者有其田”。1950年6月,《中华人民共和国土地改革法》颁布,标志着土地改革运动全面展开。

对于远在海外的侨胞而言,了解这场社会巨变最直接、最可信的渠道,正是一封封跨越重洋、来自故乡亲人的“回批”。

《侨批例话》(沈建华 著)一书中收录的几封回批,成为这段历史最真切的见证。

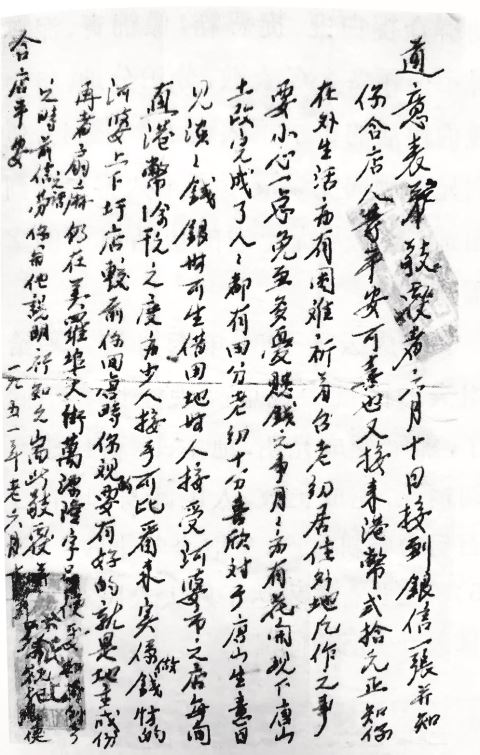

1951年农历六月十二日,揭阳河婆(今属揭西县)的蔡祗记在寄给马来亚吉隆坡表弟道意的回批中写道:“现下唐山土改完成了,人人都有田分,老幼十分喜欣。”

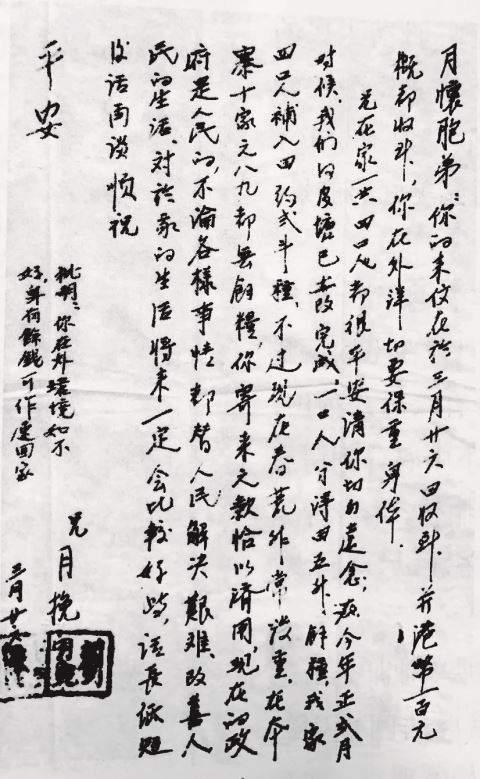

河婆的月挽写给胞弟的回批中说:“现在的政府是人民的,不论各样事情,都替人民解决艰难,改善人民的生活。”

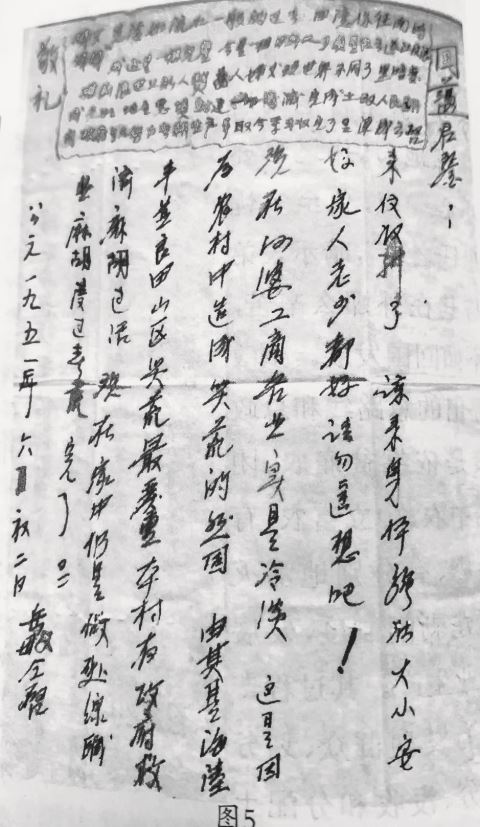

1951年,陈成云写给姐夫的回批中说:“现在世界不同了,黑暗变成光明。”

□记者 蔡幼芳 文/图

“人人都有田分,老幼十分欢喜”

1951年农历六月十二日,揭阳河婆(今属揭西县)的蔡祗记在寄给马来亚吉隆坡表弟道意的回批中写道:“现下唐山土改完成了,人人都有田分,老幼十分喜欣。对于唐山生意日见淡淡,钱银等可生借,田地等人接受,河婆市之店每间值港币1千余元之度,亦少人接手,知你在外生活亦有困难,祈弟台老幼居住外地,凡作之事要小心一点,免至多忧患钱之事……”

信中明确提到“唐山土改完成了,人人都有田分,老幼十分喜欣”,流露出蔡祗记对土地改革发自内心的喜悦。土改让农民获得土地,彻底改变封建地主所有制,实现“耕者有其田”,赢得底层民众的衷心拥护。这种欢欣之情,藉由回批传递至海外。

与此同时,信中亦客观描述了当时的经济现实:“生意日见淡淡,钱银等可生借,田地等人接受,河婆市之店每间值港币1千余元之度,亦少人接手。”土改重塑了农村阶级结构,商业活动暂时收缩,资产价格处于低位。蔡祗记还情感真挚地劝表弟回国,既强调国内生活改善、与海外谋生之艰难形成对比,也透露出当时政府积极吸引侨汇资源、鼓励侨胞返乡的政策倾向。

“现在的政府是人民的,都替人民解决艰难”

河婆的月挽在写给胞弟月怀的回批中说:“今年正二月时候,我们得皮塘已土改完成,一口人分得田五升余种,我家四口人,补入田约两斗种。不过现在春荒非常严重,在本寨十家八九无余粮,你寄来之款恰以济用。现在的政府是人民的,不论各样事情,都替人民解决艰难,改善人民的生活,对于家的生活将来一定会比较好些。你在外环境如不好,身有余款,可作速回家。”

信中具体叙述了土地分配情况,“五升余种”“两斗种”是当地常用的土地面积单位,反映了按人口分田、实现“耕者有其田”的政策得到落实。她也坦言“春荒非常严重,在本寨十家八九无余粮”,真实反映了土改初期农业生产尚未完全恢复、粮食短缺的困难局面。这种坦诚,体现了家人之间的信任与依赖。

“你寄来之款恰以济用”凸显出侨汇在缓解家庭困难中的关键作用——它不仅是侨眷生计的重要支撑,也是新中国成立初期宝贵的外汇来源。信中“现在的政府是人民的……”等话语,表达了普通民众对新政权的认同与期望。

“现在世界不同了,黑暗变成光明”

1951年农历三月廿一日,蔡有朋在致姐姐蔡玉兰的回批中说:“现在土改后我家分有一间屋,每人分有六升余种田,也分有胜利果实。”作为贫下中农,家庭分得房屋土地,蔡有朋的喜悦跃然纸上,并鼓励姐姐和姐夫:“尽可回家。”

河婆的刘训明、刘训光在寄给父亲刘冠群的回批中写道:“现在政府是为人民服务,现发动群众捉白匪、捉恶霸……预备今冬土改,分田分地,将来我们快活的日子不久远了。”他们向父亲描绘了一幅即将到来的幸福图景。

陈成云于1951年农历六月初二致姐夫的回批中写道:“现在世界不同了,黑暗变成光明,地主、恶霸封建一切消灭,完成土改,人民翻身,政府号召努力春耕生产,争取今年丰收。”“翻身”一词,不仅意味着经济上获得土地,更代表政治地位与社会身份的彻底转变——曾经的“泥腿子”成为了国家的主人。批信字里行间洋溢着对未来的憧憬。

这几封“回批”,不仅是蔡祗记、刘氏兄弟、陈成云等个人的家书,更真实记录了新中国成立初期,土地改革这场深刻的社会变革如何影响到千千万万普通家庭。它们让我们看到历史大背景下普通人的真实经历,听到历史浪潮中那些真切的声音,看见一个时代转身的足迹。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -