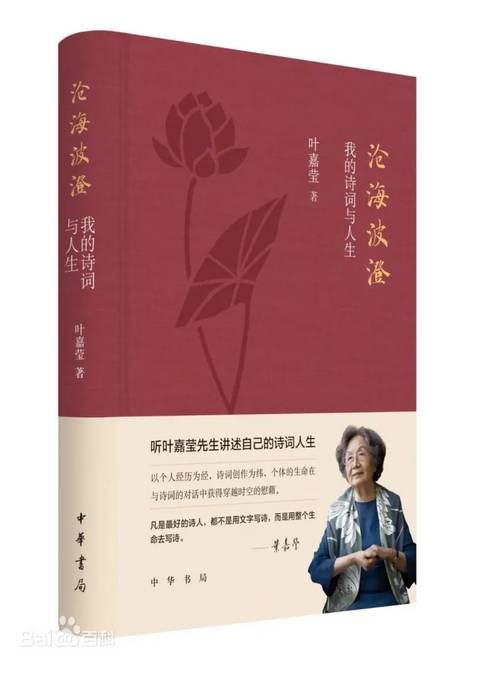

《沧海波澄:我的诗词与人生》

叶嘉莹 著

中华书局

2024年12月

□叶嘉莹

她是世人眼中要眇宜修的湘水女神,也是无数人通向古典诗词的摆渡人。她是才情横溢的大家,在颠沛流离中写下摄人心魄的诗篇。

叶嘉莹先生在耄耋之年回首来路,生于乱世、少时丧母、背井离乡、丈夫入狱,寄人篱下,中年失女。面对苦难,她忍而不发、怨而不怒,以诗词为精神寄托,渡过了人生苦海中一次又一次的劫波,最终完成从“小我”到“大我”的转变。这是岁月的智慧,更是德性的光辉。

《沧海波澄:我的诗词与人生》为叶嘉莹先生的演讲实录,以自己创作的诗词为主线讲述一生际遇,娓娓道来,亲切随和,是了解叶嘉莹先生传奇人生的最佳读本。

1924不只是一个数字,也代表了我出生在一个战乱的年代。“九一八”事变时,我还很小,只有七岁,“七七”事变时我是十三岁。在列强的眼中,清末的中国就如同一只待宰的羔羊,每个列强都想在中国割取一块地方。我父亲就想到,我们的海军甲午一战就完全失败了,至于空军,我们还没起步,还可以追赶。我父亲读的是英文系,毕业以后,他就在当时刚刚成立的航空署工作,负责翻译介绍西方航空知识等,我父亲当年的几十篇文章我现在还留存着。从“九一八”事变到“七七”事变,我国已经组建了航空公司,我父亲在国民政府的航空部门做事,就随着国民政府南迁到上海、南京、武汉、长沙,一直到重庆。

我初中上到二年级就爆发了卢沟桥事变,当时北平沦陷了,我母亲带着我还有两个弟弟在北平沦陷区。老舍先生的小说《四世同堂》写的就是当年沦陷时北平城里的情况。小说写到祁老先生一家,几个月甚至半年都看不到一次白米白面,也没有真正的玉米面、小米面。祁老先生的曾孙女宁愿饿死也不吃混合面。什么叫混合面?就是一种黑黑的、灰灰的闻起来酸酸臭臭的面粉。把这种面粉放一点水,把它和一和,你说要包饺子、切面条,那是绝对不可以的,因为它没有黏性。我们那时就把混合面拿水团一团,压成一张饼,然后它就碎成一块一块的,放在开水里边煮,煮了以后又酸又臭的。难以下咽怎么办?北京不是有炸酱面嘛,就把咸咸的炸酱拌酸酸臭臭的混合面来吃。

我们看到上海、南京、武汉、长沙相继陷落,而陷落的地方都是我父亲工作的地方。因为音信不通,不知道我父亲的生死存亡,我母亲非常担心。这种情形跟杜甫诗中所写的极为相似,在安史之乱时,杜甫跟家人隔绝,他在《述怀》一诗中说:“妻子隔绝久……山中漏茅屋,谁复依户牖……反畏消息来,寸心亦何有?”

北平沦陷已经有四年之久了,我们与父亲两地隔绝。没有父亲的音信,我母亲很忧伤,因此她的腹中长了瘤。我伯父是中医,本来我们生病都是我伯父看,后来我伯父对我母亲说,你腹中的瘤不是中医可以消的,必须要找西医开刀才可以。我伯父说,天津有租界,有外国的医院和医生,最好到天津去开刀。

我那年刚刚考上大学,我要跟我母亲去。我母亲说,我刚考上大学,也不懂事,我弟弟就更小,就叫我舅舅陪她去了天津。我母亲开刀以后感染了,她得了败血症,很快就病重了。病重应该留在医院,可是我母亲因为不放心我们三个孩子,坚持一定要回北平。我舅舅就陪我母亲上了火车,那时天津到北平的火车非常慢,我母亲最后是在火车上去世的。

习惯上,死去的人不再运回家里来,因此她的遗体就停放在北平的一家医院里。我是最大的孩子,就到医院去亲自检点了我母亲的衣物,给我母亲换了衣服。办丧事就在嘉兴寺。1941年秋,我写了《哭母诗》八首:

其一

噩耗传来心乍惊,泪枯无语暗吞声。

早知一别成千古,悔不当初伴母行。

其二

瞻依犹是旧容颜,唤母千回总不还。

凄绝临棺无一语,漫将修短破天悭。

其三

重阳节后欲寒天,送母西行过玉泉。

黄叶满山坟草白,秋风万里感啼鹃。

其四

叶已随风别故枝,我于凋落更何辞。

窗前雨滴梧桐碎,独对寒灯哭母时。

其五

飒飒西风冷穗帷,小窗竹影月凄其。

空余旧物思言笑,几度凝眸双泪垂。

其六

本是明珠掌上身,于今憔悴委泥尘。

凄凉莫怨无人问,剪纸招魂诉母亲。

其七

年年辛苦为儿忙,刀尺声中夜漏长。

多少春晖游子恨,不堪重展旧衣裳。

其八

寒屏独倚夜深时,数断更筹恨转痴。

诗句吟成千点泪,重泉何处达亲知。

从我开始写诗词,我的伯父、我的大学老师,从来没有明确告诉我,是要学唐诗还是宋诗,是要学苏黄还是李杜。“言为心声”,我就写自己的见闻、感受,俗语说“大言而无实”,如果都是说大话,就没有一点真实的感情。他们教导我说发自内心的真诚的话。我不像那些要成为名家的诗人,我不是大家,写的也不是好诗,我写的诗都非常朴实。为什么说“噩耗传来心乍惊”?因为我母亲不是在我们家里去世的,我母亲病了很久,在北平治了很久都治不好。我们都还很小,我刚刚高中毕业,我大弟比我小两岁,我小弟比我小八岁,还在念小学。我母亲到天津住院的时候,我一定要跟我母亲去,但母亲坚决不许我去,所以我说“早知一别成千古,悔不当初伴母行”。

“瞻依犹是旧容颜,唤母千回总不还”,是说我母亲刚刚去世不久,面容都还没有改变,停灵时,我母亲还是平常的样子,可是“唤母千回总不还”,不管我跟两个弟弟怎么哭喊,我母亲不会再醒来了。那时,每天我上学离开家的时候,本来过去的习惯是说一句:“妈,我走了。”回到家,还没有进到房间,就会说:“妈,我回来了。”我现在没有人可以呼唤了。这是我第一次经历生死离别。母亲的遗体回到北京以后,在庙里停灵,之后就要入殓,我母亲入殓的时候,是我人生最痛苦的时刻。入殓以前,要见亲人最后一面,因为一旦放在棺材里边,钉子一敲下去,就永远见不到母亲了。“凄绝临棺无一语”,即我母亲到天津去的时候还是好好的,可是回来已经成这样子,没有一句告别的话。“漫将修短破天悭”中的“修”,是活得年岁长,“短”,即活得年岁短,寿命的长短是上天给你的,“悭”就是吝啬,我质问上天为什么这样吝啬,我母亲只有四十四岁就去世了。当时我所经历的人生最大的打击是我母亲的去世。

我们家既然是旗人,在玉泉山下有一大片墓地,我们去给母亲送葬的那一天,“黄叶满山坟草白,秋风万里感啼鹃”,在万里秋风中,我感觉到杜鹃啼血的悲哀。后来我弟弟还把我们祖先的骨殖、骨灰移葬过一次。“文化大革命”时,移葬的墓地被征用了,我弟弟受到“文化大革命”的冲击,没办法移葬,祖先的坟墓没有了,祖先的骨殖也没有留下来。我两个弟弟在老家都已经先后去世了,我的大侄子也已经去世了。我还有一个小侄子,因此我就跟我小侄子商量:我们是不是要买一片墓地?当时我还有一个愿望:百年之后,我不留在加拿大,还是要回到我的故乡。

(选自《沧海波澄:我的诗词与人生》)

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -