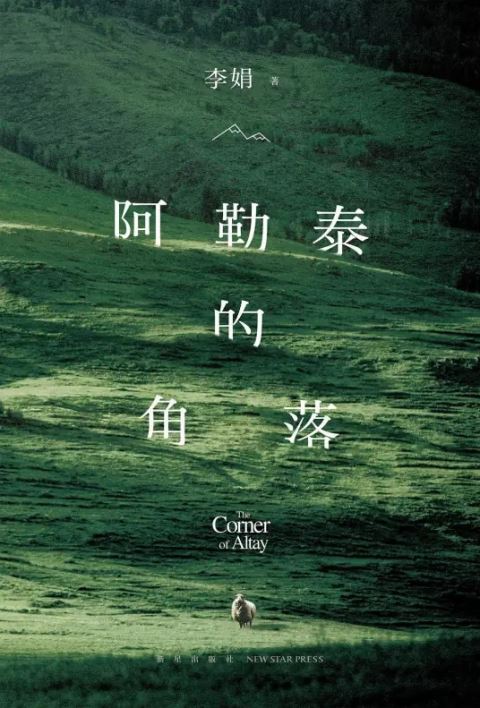

《阿勒泰的角落》

李 娟 著

新星出版社

2013年9月

□李 娟

《阿勒泰的角落》是作家李娟创作的散文集,《我的阿勒泰》姊妹篇,首次出版于2010年6月。

该书讲述了李娟一家在阿勒泰山区开着一个半流动杂货铺和裁缝店时的生活故事。作者以自然笔调记录日常点滴趣事,向读者展示了北疆阿勒泰地区淳朴自然的风物人情。

《阿勒泰的角落》获2013年第四届天山文艺奖、2014年花地文学榜年度散文金奖。

转场的牧业下山了,离开初雪淡笼的夏牧场,陆陆续续赶往分布在阿尔泰前山一带的一个个温暖明亮的秋牧场。蔚蓝色的额尔齐斯河上空高悬的一座座吊桥得为之摇晃、动荡一个多月。桥那边,是一望无际的戈壁滩。

羊群先过来。经过巴拉尔茨后,河边那片柳树林子离地面一米高以内的树叶、嫩枝条没了,树皮也给啃得干干净净的,地面上更是光秃秃的,一根草也没有。

然后进入这片柳树林的是马群和牛群。这样,凡是它们能够得到的柳叶子,几天之内也干干净净地没了。

当林子里只剩下高高挑在柳树梢最上面的那一层绿时,才轮到骆驼们。

于是,河边柳丛的绿意就这样一截一截从下往上少着。要是骆驼排在最前面的话,哎,保准从上到下,半片叶子也不会给牛马羊们留下。

而原先那片林子密得呀!柳枝子长长地挑着纠缠在一起,人站在其中,两米以外的地方就看不到了。

这种柳树,不是我们常见的高高大大的那种。它更像是灌木丛,最高也就两三米。一棵一棵细细长长,几乎没有分枝,枝条直接从地上一簇一簇密密匝匝地抽生出来,相互交织着。这种柳叫“火柳”,也有人管它叫“白柳”。我觉得前面那个名字更适合它,这片林子真是一片燃烧的林子,里面有着静悄悄的热烈。

林子里有一些小路,绕来绕去,乱七八糟缠在一起。踏上这些路,却会发现每一条路都被枝枝叶叶堵得结结实实,只有在离路面一米来高的地方才畅通无阻。一定是羊们走出来的路。

我以前走到河水没分岔的地方就停住了,很少进林子的。听说里面有蛇,幸亏从没碰到过。但总会看到很多小虫子,软趴趴地蠕动在枝叶上,五彩缤纷,怪瘆人的。但后来羊群来了,没几天工夫,里面就稀松了许多,我便好奇地在里面钻来钻去。

林子虽然稠密,里面又有河,但却一点儿也不阴潮。相反,里面非常干爽明亮。光线在里面乱晃乱闪。地上是沙土,而不是泥土,扎着一丛一丛清洁的、纤细亮白的芨芨草。

我弯下腰在林子里的小路上飞快地走动,又跑了起来。枝叶在头顶和脸上不停扫拂、抽打着。河水流动的声音一会儿响在左边,一会儿响在右边。

我又拐了几个弯,拨开柳枝,一脚踏出去,踩进了水里……

河水像流经暗夜一样流经这片明亮的林子。河上方被罩得严严的,河水因为阴影而阴暗,又因为阴影的晃动而明亮闪烁。河水流经柳树林,比流淌在阳光之中更显得清澈。河中央露出水面的石头干干净净,不生苔藓,不蒙灰尘。

当河水从这片柳树林流出来时,我站在柳树林外,站在离河的出口处几米远的地方,正对着河,看它什么也不说就流了出来。看它涌向开阔的空地,经过我时,冲搅出几个漩涡,什么也不说就流走了。

我站在柳树林外,看河从树林里流出来,觉得它是从一个长长的故事里流出来的。

河流出这片柳林的地方是一小片空地,长着三棵高大的金黄叶子的杨树,扎着两顶毡房子。再过去就是浩荡的芦苇滩,成片的灌木丛,还过去就是康拜因收割后的麦茬地了。麦子收割完了,才能允许游牧的羊群通过。要不然那么多牛呀马呀羊呀一趟子扫荡过去,就热闹了。

我一进林子就到处乱撞,再加上总会迎面碰见几条色彩艳丽的毛毛虫,就更慌乱了。于是就循着水声到处找河,找到河就顺着河往下游走,然后就一定会走入那片空地。

空地上的毡房子紧靠着杨树,离毡房子不远的地方一横一竖摆放着两只木头槽子。是用圆木凿空了,凿成船形的样子,用来盛粗盐粒喂牲口的。早在毡房驻扎之前,它们就已经那样摆在那儿了。这两家人一定年年此时都来这里停驻。

有一个十四五岁的小男孩——他的手臂受伤了,用妈妈的花头巾吊着,挂在脖子上——总是坐在那片空地中的一块大石头上,用没有受伤的右手在石头上磨刀子。有时我会蹲到他身边,看他磨一会儿。他每磨几下就抬起头来和我说两句话,可是我一句也听不懂,就不理他,只是笑着指着刀子,示意他继续磨。

那把刀子很普通,不过是两三块钱一把的折叠水果刀,比手指头长一点,刀刃很薄,有着明亮光滑的桃红色塑料把柄。但他整天磨呀磨呀,简直是相当郑重地对待它了。我看到那把小刀的刀刃给磨得只剩窄窄的一溜儿,又窄又薄,似乎很脆了,轻轻一折就断。但是,当他磨得告一段落的时候,用刀子在旁边的粗盐槽子上别了一下,轻轻一剜,就削下一块整整齐齐的木片。真是想不到呀!这么不起眼的一把小刀,会这么锋利。

我摸了摸口袋,还有一个小苹果,就掏出来给他吃。他拒绝了。我只好收回来塞回口袋,接着看他磨。

又看了一会儿,当我再次掏出苹果给他时,他就接过去吃了。

然后我向他索要那把刀子。

他当然不给啦!我又缠了好一会儿,直到他妈妈从远处来了。他妈妈竟认识我。她说:“裁缝的丫头,进房子喝茶吧?”

我连忙跳起来谢过,然后跑掉了。

那几天,我天天穿过柳树林去看那小孩磨刀子,天天给他带苹果吃。他那把刀子可能非得磨到给磨没了才算完。反正从没停过似的,一天磨到晚。也不知要磨成个什么样才算满意。

直到他的左手完好了,他才把那把小刀收起来。又不知从哪儿弄来一把双弦琴(冬不拉),一天到晚叮叮咚咚地弹。

真奇怪,真是从没见过这么闲的牧家子弟,整天好像不用干活似的。不过有时候会拎根柳树枝,在柳林子里守着几只羔羊。当有口哨声在林子里回荡的时候,我就知道再走一会儿就可以看到他和他的羊了。他坐在柳林子里的石头上,吹着哨子,胳膊底下挟着柳条,手里仍没忘了在石头上继续磨他那把非得给磨秃不可的小刀。

但更多的时候他只是在弹琴,反反复复地一个调,大约是在学习吧,相当有耐心地重复个没完:“……32|34 56|54 32|34 3-……”每当我穿出林子,蹚过河,总会看到他坐在杨树下一架卸了轱辘的马车排子上,低着头,手指在弦上灵巧地移动。

我站在他对面,听一会儿,再四处走一走。在河边玩玩水,洗洗手,然后再回来站在他面前继续听。

此后与他妈妈见面的次数倒是更多了,她常去我家店里买这买那的。有时候也会在她家门口遇到。她总是穿着打补丁的外套和长长的裙子,整天提着裙子干活。后来她到我家去做新裙子,我就拼命劝她做短一点。长裙子短裙子都是一个价,但是短裙子可以给我们省十几公分布。

过了几天,她来拿裙子。我们帮她试过,她满意极了,捏着我们家巴掌大的小镜子,左照右照上照下照的。

(选自《阿勒泰的角落》)

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -