早期的海外侨胞在踏上异国的土地,见识到更为广阔的世界后,思想观念也随之发生了深刻的变化。到了清末民初时期,随着西学东渐的浪潮和社会开化的推进,众多海外侨胞更是重新审视家乡的一些陈规陋习,并形成了新的看法。这些新观念在他们寄回家乡的侨批中流露出来,字里行间洋溢着他们对旧有陋习的批判与对新风尚的向往。

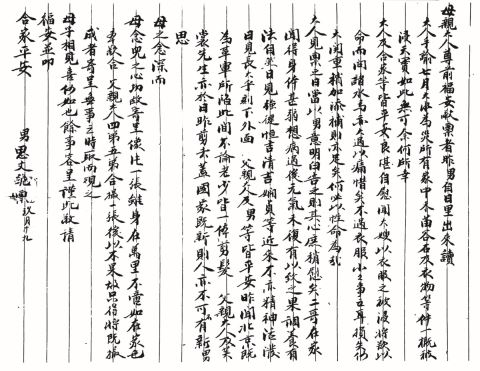

1911年11月9日饶思文写给母亲的批信。

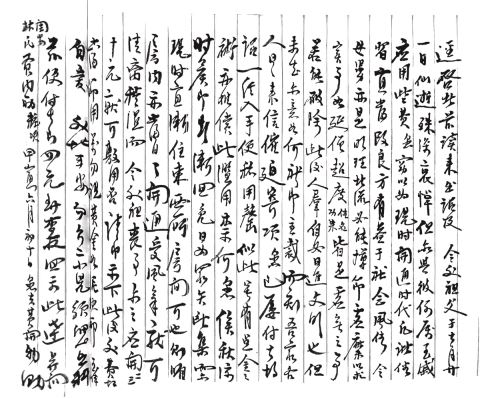

1914年8月1日黄开物寄给妻子林选治的批信。

□蔡幼芳 黄素龙

倡导剪掉辫子

辫子,在清朝时期承载着特殊的政治象征意义。清兵入关后,为稳固其政权,颁布了“剃发令”,强制汉人遵循特定的发型,违抗者将受到严厉惩罚。时至晚清时期,革命风起云涌,清王朝岌岌可危,辫子作为清朝强制推行的标志,将其剪除成为民众反抗封建、拥护革命的显著标志。

随着辛亥革命胜利的喜讯传至海外,侨胞们无不欢欣鼓舞,纷纷效仿,剪去辫子,并积极劝说国内的亲人加入这场变革的行列。1911年11月9日,印度尼西亚侨胞饶思文寄往潮汕的侨批,就生动展现了这一时代潮流。他在信中深情地写道:“昨闻北京既为革军所陷,此间不论老少皆一律剪发。父亲大人及芙裳先生亦于昨日剪去,盖国家既新,则人亦不可不有新。”饶思文在字里行间中把辛亥革命之风吹到印度尼西亚而引起的轰动描述得栩栩如生。他以自身、家人及亲朋好友的实际行动,毅然决然地剪去了辫子,以实际行动证明了“不论老少皆一律剪发”的现象,诠释了“国家既新,则人亦不可不有新”的深刻含义,彰显了海外侨胞群体在推动社会变革中的积极作用。

1911年11月25日,印度尼西亚侨胞谢增霖通过《亚齐时势电报》得知辛亥革命的胜利喜讯:“革命军进北京,满人俱係归降。除去辫发,俱係剃净。”他满怀激情地剪去了辫子,并在寄往家乡的侨批中,热情地劝说家中的“增贤弟”也效仿此举,共同迎接新时代的到来。谢增霖在信中写道:“不肖近日此辫仔剃完,齐埠寄信到来,此处甚其踊跃剃发,诸人一体剃完矣!此信接着,增贤弟之辫仔要剃完矣!”字里行间,流露出他对旧朝廷的深深不满,以及对新政体的热切期盼。信末,他还特意将日期标注为“大汉共和国十月初五”,以此鲜明地表达了对清朝统治的彻底摒弃与对新时代的拥护。

鼓励妻子放足

在旧中国汉族女性群体中,存在着一种历史悠久的身体改造陋俗——缠足。它作为一种人为的“美化”手段,深深烙印于传统观念之中,经久而不衰。时至清末民初,随着移风易俗思潮的涌动,禁止缠足被视作社会习俗变革的关键一环。但是,当时众多女性依旧沉浸在旧习的桎梏中,以小足为傲。

福建籍菲律宾侨胞黄开物,作为较早接触外界新思想的人士,多次鼓励妻子林选治解除缠足束缚。1909年7月29日,黄开物在写给妻子的信中,强调缠足旧习与社会进步格格不入,颂扬放足带来的诸多益处,彰显了他对女性解放的深切关怀:“今者,愚欲与卿相商一事最利便于卿,何也?放足是也!放足之益实有数层:行路免艰难也,出外舟车免畏怯也,操作得自由也,有此三利而无一害,御何坊而不为?”1913年7月25日,黄开物又从马尼拉寄批信,再次敦促妻子务必实践放足,言辞恳切:“至汝放足一事,切当实心而行,万勿将鞋收贮,不肯放足,是所致嘱。”对于妻子放足一事,黄开物还在多封批信中提及,体现了他对妻子放足的坚定支持,见证的是他个人思想的进步与开放,也为我们透视那个时代社会变迁的复杂面貌提供了独特的视角。

主张简化丧葬礼俗

在中国传统的丧葬礼俗中,人们秉持“事死者如事生”的理念。儿孙们往往将大办丧事视为彰显孝道、夸示社会身份的方式,这导致了丧葬仪式繁琐、奢靡浪费、兴师动众。然而,长期旅居海外的侨胞们,在见识了西方丧葬礼俗的简洁与文明后,体现出了非凡的理性与超越。特别是在清末民初中国社会大变革的浪潮中,海外侨胞更加渴望改变中国传统丧葬习俗中的不良风气。

深受新思想影响的海外侨胞黄开物,对中国传统丧葬习俗中的陋习,如为去世亲人做功德等,明确表示了反对。1910年,当妻子的祖母辞世时,黄开物在信中力劝家人丧事从简,勿让浮华遮蔽了哀思的本质:“至于丧事你稔家之有无,今令祖母家如悬磐,实宜撙节开用,切勿任意铺张,以顾目前之俗誉,为识者笑。况浮图(请僧即俗做功德也),三代所未有,而彼时圣贤相继而出,至汉明帝而有西方迎佛骨而佛教以兴,至梁武帝而始盛,即中国之害亦愈烈。”

1914年8月1日,黄开物自马尼拉寄给锦宅村妻子林选治的批信中,提及其外祖父去世一事。他强调丧葬中的陈规陋习应极力改良,提倡质朴、破除迷信,以推动社会习俗的改革。他在信中写道:“兹读来书,谓及令外祖父于去月廿一日仙逝,殊深哀悼,但尔与彼系属至戚,应用些费。愚窃以为现时开通时代,凡诸俗习,宜当改良,方有益于社会风俗,令母舅亦是明理者流,必能撙节虚縻,以求实事,如延僧超度,皆是虚无之事,若能破除,此后人群必日进文明也。”

纵观清末民初时期那些跨越重洋抵达故土的侨批,当中不少承载着海外侨胞的先进思潮与智慧火花。其中所蕴含的不仅是海外侨胞个人情感的流露,也是对传统束缚的勇敢挣脱,更是对家乡亲人深刻的教诲与激励。这在无形之中推动了侨乡社会习俗向现代化迈进的步伐,展现了移风易俗思想的深远影响。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -