侨批印记

在那个信息传递缓慢、交通不便的年代,许多潮汕人纷纷漂洋过海,踏上了异国他乡的征途,以谋求生存之道,然而,他们的心灵深处始终与家乡紧紧相依。一封封充满着深情厚谊与牵挂的侨批,穿越了重重阻碍与遥远的距离,成为了维系华侨与故乡亲人之间那份最为宝贵情谊的桥梁。

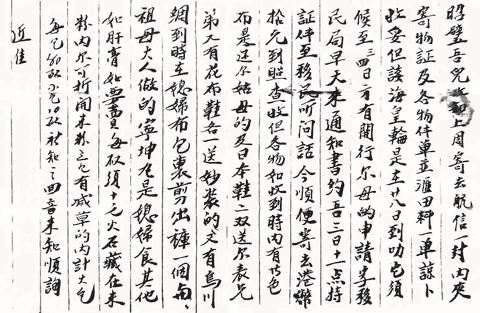

1961年11月1日谢南清寄给谢昭璧的家批,批中写道:“上周寄去航信一封,内夹寄物证及各物件单,并汇田料一单,谅卜收妥。”

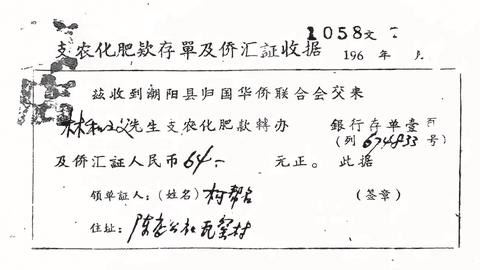

寄往“陈店”的支农化肥款存单及侨汇证收据。

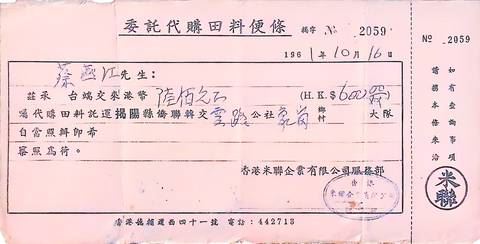

1961年10月16日,柬埔寨侨胞蔡燕江委托香港米联企业有限公司购买化肥寄回家乡支援农业生产的便条。

汕头中国银行华侨服务部1964年发出的通知。

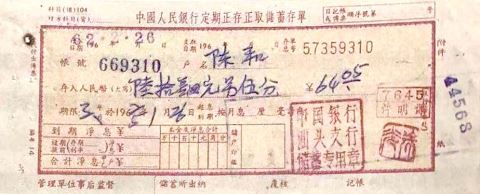

“化肥特种存款”存单。

□黄素龙 蔡幼芳 文/摄

雪中送炭 购买化肥寄回家乡

1959~1961年,我国遭遇了三年的艰难岁月,物资极为稀缺,潮汕地区同样未能幸免,深陷物资短缺的困境。那时,我国正处于社会主义建设的关键阶段,农业生产作为国民经济的基石,面临着诸多挑战与困难。当得知家乡农业生产陷入困境之时,众多潮籍华侨纷纷挺身而出。他们或是通过侨批购买化肥寄回故乡,或是亲自护送化肥回乡以解燃眉之急,为家乡的农业生产贡献了侨界力量。

一张寄往“陈店”的20世纪60年代的华侨支农化肥款存单及侨汇证收据,展现的正是华侨浓烈的爱国爱乡之情。该收据上写着:“兹收到潮阳县归国华侨联合会交来林和之父先生支农化肥款转办银行存单壹页(列674833号)及侨汇证人民币64元正。”领单证人一栏写着姓名“柯帮名”及签章,住址为“陈店公社瓦窑村”。左上角还加盖了“陈店”的印章。这张支农化肥存单及侨汇证收据显示,华侨寄到侨联的化肥,不仅可以折换成64元的人民币存款单,还可以享受平价购买相应粮食数量的猪肉、食油、棉布以及日用工业品、副食品、土特产品等物资的优惠。这一举措可谓一举多得,因此当时掀起了一股华侨寄送化肥的热潮。

为响应国家号召,支援家乡农业生产,柬埔寨归侨蔡家哲特地致信给侨居在柬埔寨金边的弟弟蔡燕江,热忱地动员他寄送田料(即化肥)回国,以助力家乡的农业生产。1961年10月16 日,蔡燕江慷慨解囊,支付了600元港币,并通过香港米联企业有限公司服务部代为采购了2吨田料,安排将其运送到揭阳县侨联,再转交给揭阳县云路公社象岗大队。蔡家哲在收到这批宝贵的田料后,毫不犹豫地将其无偿捐赠给了象岗生产队。这张看似不起眼的“委托代购田料便条”,不仅记录了那个时代的艰辛,更展现了华侨对故土的深厚感情。

据《揭阳县志》记载,1961年至1962年,揭阳海外侨胞先后捐赠化肥1241吨,支援家乡农业生产。

侨心炽热 护送千斤化肥回乡

当国家号召华侨购买农业生产急需的肥料时,海外侨胞积极响应,纷纷慷慨解囊,集资购买化肥等物资,支援家乡的农业生产。

1961年,当旅居新加坡的华侨谢南清得知老家(今揭阳市揭东区玉滘镇上乡村)农业生产正面临严峻考验时,他心里焦急万分,对家乡的深情与挂念难以掩饰。谢南清毫不犹豫地斥巨资,购置了1000斤来自德国的优质化肥,并细心地将这些化肥分装于两个结实的木箱内。为了确保这批珍贵物资能够安全抵达家乡,谢南清亲自踏上了归乡的旅程,这充分体现了他强烈的责任心与坚定的信念。在那个时代,这1000斤化肥的价值非同小可,其在国内的标价竟高达2500元,这无疑是一笔令人咋舌的巨款。然而,面对如此巨大的经济负担,谢南清却展现出无私的胸襟与博大的爱心。他慷慨地将其中800斤化肥捐献给迫切需要帮助的生产队,而自家仅保留200斤。谢南清的这一善举不仅是对无私奉献精神的生动诠释,更是他对家乡深厚情感的真实流露。

除了亲自护送化肥回乡以解燃眉之急外,谢南清还在1961年11月给儿子谢昭璧的两封家批中,对田料之事表达了深切的关注。他在信中写道:“上周寄去航信一封,内夹寄物证及各物件单,并汇田料一单,谅卜收妥。”“对于此次收冬,俺的田料换来有若干,须要回音来知。”“关于乡人寄田料事,维(唯)有尔伯父寄有五包,其他的人其正有寄四包。余者不甚了解,祈知之。”

“特种存款” 故土深情回报华侨

1960年,中共中央发布了《关于全党动手大办农业、大办粮食的指示》。为了鼓励华侨向国内寄送紧缺的化肥,国家特别推出了“化肥特种存款”业务。具体做法是,华侨在海外用外汇购买化肥,然后寄回国内,由国家进行收购。货款可以3年定期的方式存入中国银行,年息为七厘六。

在一份“中国人民银行定期正存正取储蓄存单”的背面,盖着一个印章,上面写着“支援家乡发展生产特种定期存款,定期三年,年息七厘六,存款未到期不能提前支取”的字样。

我们也查阅到一份由汕头中国银行华侨服务部1964年发出的通知。这份“温馨提示”提醒侨眷和归侨们:化肥存款将于当年4月开始陆续到期付还。为方便各县城乡存款人到期领取本息或办理转存手续,汕头中国银行委托汕头专区各地人民银行办理托收手续。化肥特种存款存单的持有人不用直接来汕头领款,可委托当地银行办理托收,手续简便,不收手续费和邮费……

从这些便民举措中,我们可以感受到党和政府对华侨的爱护。而华侨们积极行动,与国家和家乡共渡难关的桑梓情怀,也在这一封封批信中生动地呈现出来。 |

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -