侨成学校局部。

侨成学校全景(摄于2016年)。

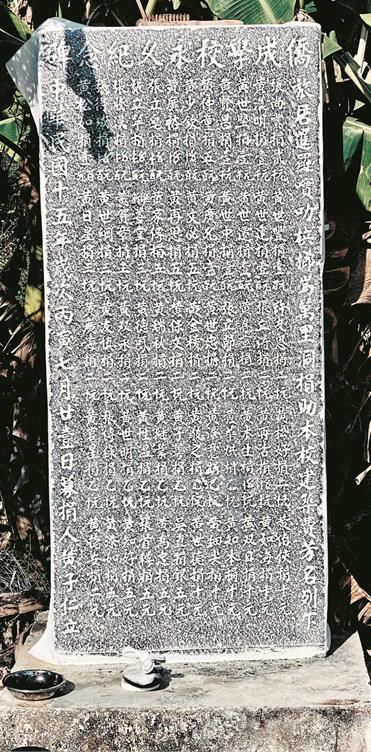

勒于1926年的侨成学校永久纪念碑。

□记者 蔡幼芳 通讯员 叶记恩 文/摄

揭东区玉湖镇新寮村是揭阳知名侨乡,也是“中国核潜艇之父”黄旭华院士的故乡。据统计,该村旅外华侨约4300人,侨眷约4100人。

新寮村有一座典型南洋风格的百年建筑,当地人称为“番仔楼”。“番仔楼”长达50多米,阳台上的宝瓶栏杆,罗马风格的立柱,拱劵上刻满了精致的花纹,端庄秀美。在“番仔楼”东侧,有一通“侨成学校永久纪念碑”,勒于“中华民国”十五年(1926),记录了旅居今泰国、新加坡、马来西亚等地华侨捐资建设侨成学校的芳名,由黄子仁勒石。“番仔楼”,也就是该村侨成学校。

学校是教育的载体,关系着知识的传播与民众素质的提高,也关乎国家未来。因此,教育事业成为华侨捐助家乡公益事业的重点。早期不少侨亲因为家庭贫困,年少便漂洋过海到海外谋生,受教育的机会较少,在海外的奋斗经历更是让他们深切感受到“自己的教育不及人,以致被人轻视,因而相信教育一发达,即可提高地位”。因此,“教育不振则实业不兴,国民之生计日绌”。教育在华侨的心中被赋予特别的意义,他们试图通过振兴教育来实现国富民强。“侨成学校永久纪念碑”的存在,恰恰印证了近代华侨对家乡教育的重视和期盼,见证了新寮村华侨对桑梓的深情。

据侨史专家欧俊勇博士对“侨成学校永久纪念碑”的释读,本次捐助活动的组织者黄子仁为该村旅泰侨胞。在黄子仁运作下,暹罗、 叻(新加坡)、槟榔屿、万里洞的华侨纷纷捐资助学。该碑刻捐款人包括黄姓48人,张姓9人,许姓1人,吴姓1人,此外还有维新善堂捐款的记录。最高捐款记录为张尚赏二千元,捐款最低为黄德安二元。从该碑捐助姓氏看,捐款华侨应该是新寮村的侨胞。新寮村黄氏万历年间从饶平汤尾村迁入,张氏稍后一年亦从饶平迁来,二姓在新寮姓氏中居前,与碑刻姓氏统计大致相同。许、吴姓氏族人也参与本次活动,而维新善堂的捐款记录则说明本地机构也参与其中。

华侨身在海外,却心系家乡的发展,他们一代接一代发扬爱国爱乡优良传统,事业有成后,慷慨解囊,捐资兴办家乡公益事业,支持家乡建设和社会事业发展。新寮村华侨赓续捐资助学的优良传统,侨成学校建成之后,侨胞许宜辉带领旅泰许氏家族兴建东寮振东学校、振东华侨学校和浮山华侨学校等。

“番仔楼”交融着侨史文化与红色文化,见证过一段风云激荡的岁月。1927 年南昌起义后,周恩来领导的起义军南下潮汕,在揭阳玉湖汾水村与国民党反动军队进行了三天三夜的激战,其间牺牲 2000 多人,伤员很多。新寮村人腾出了这所由华侨捐资建成作学校用的“番仔楼”作为临时医院,冒着生命危险照顾伤员,埋葬牺牲的战士,并顶着枪林弹雨,为起义军运送各种物资,在潮汕人民革命史上留下光辉的一页。

|

最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -  最佳分辨率:1024 -

最佳分辨率:1024 -  设为首页 -

设为首页 -